Глава 7<br>ПЛЕВРИТЫГлава 7

ПЛЕВРИТЫ

Плеврит

- воспаление плевры с образованием на ее поверхности фибрина или

скоплением в плевральной полости жидкости. В настоящее время плеврит

рассматривают как синдром при заболеваниях органов дыхания,

сердечно-сосудистой, кроветворной системы, травмах грудной клетки,

других заболеваниях внутренних органов.

Распространенность

В

индустриально развитых странах в терапевтических стационарах 5-10%

больных составляют пациенты с плевральными выпотами различной этиологии.

Классификация

Выделяют две основные формы плеврита -

сухой (фибринозный) и выпотной (экссудативный). В своем течении плеврит

может менять характер. Так, при рассасывании экссудата возникает

картина сухого плеврита. По происхождению плевриты подразделяют на первичные и вторичные. Экссудативные плевриты по характеру выпота подразделяют

на серозные, серозно-фибринозные, гнойные (эмпиема плевры), гнилостные,

геморрагические, хилезные, псевдохилезные и смешанные, по распространению процесса - свободные и осумкованные (выпот отграничен сращениями между листками плевры). По характеру микрофлоры плевриты

подразделяют на неспецифические (возбудители - пневмококки,

стафилококки и др.) и специфические (возбудители - микобактерия

туберкулеза, бледная спирохета и др.). По локализации процесса выделяют

апикальные (верхушечные плевриты), костальные (плевриты реберной части

плевры), костодиафрагмальные, диафрагмальные, парамедиастинальные

(плевриты, располагающиеся в области средостения), междолевые плевриты.

Кроме того, плевриты могут быть одно- и двухсторонними.

Этиология

Основными

причинами плевритов являются инфекционные болезни, в первую очередь

туберкулез лёгких или внутригрудных лимфатических узлов. На втором месте

стоят пневмонии и нагноительные процессы в лёгких. Злокачественные

новообразования - первичный рак лёгкого, мезотелиома, метастатические

опухоли лёгких и плевры, молочной железы, яичников, реже рака желудка,

толстой кишки, поджелудочной железы, меланомы, саркома Капоши, лимфома,

лейкозы - могут проявляться выпотом в плевральную полость. Плеврит может

возникнуть при системных заболеваниях соединительной ткани - СКВ,

ревматоидном артрите, при синдроме Шегрена, синдроме Черджа-Стросс,

гранулематозе Вегенера, семейной средиземноморской лихорадке. При

синдроме Дресслера у больных с инфарктом миокарда, после операций на

сердце, имплантации искусственного водителя ритма, ангиопластики также

может развиться плеврит. Такие состояния, как сердечная недостаточность,

уремия, травмы грудной клетки, переломы ребер, нарушения целостности

плевральных листков вследствие спонтанного пневмоторакса, спонтанного

хилоторакса или спонтанного гемоторакса, могут приводить к выпоту в

плевральную полость.

Патогенез

У

здоровых людей в плевральной полости содержится небольшой объем

смазывающей серозной жидкости, образующейся первично при транссудации из

париетальной плевры и всасывающейся кровеносными и лимфатическими

сосудами висцеральной плевры. В норме между париетальным и висцеральным

листками плевры создается отрицательное давление, на выдохе оно примерно

на 5 см вод.ст. ниже атмосферного, а на вдохе - на 8 см вод.ст. Оно

отрицательно лишь потому, что фактически представляет собой не

абсолютную величину давления, а разницу между двумя значениями. Баланс

между образованием и выведением внутриплевральной жидкости может быть

нарушен вследствие повышения лёгочного или системного давления, снижения

онко-тического давления плазмы, повышения проницаемости капилляров или

затруднения циркуляции лимфы. При плевритах инфекционной этиологии

происходит непосредственное инфицирование плевры из субплеврально

расположенных очагов (пневмония, абсцесс, туберкулез). Возможен также

лимфогенный путь проникновения инфекции в плевральную полость при

ретроградном токе тканевой жидкости. Гематогенное инфицирование имеет

небольшое значение, впрочем, как

и

прямое инфицирование плевры из внешней среды, что бывает при нарушении

целостности плевральной полости при травмах, оперативных вмешательствах.

Помимо микроорганизмов, на плевру оказывают воздействие другие

повреждающие факторы, повышающие проницаемость кровеносных и

лимфатических сосудов: токсические продукты (эндотоксины, опухолевый

процесс), нарушение циркуляции лимфы в результате блокады путей ее

оттока, поражение сосудов плевры при системных заболеваниях

соединительной ткани.

Плевральный выпот может быть транссудатом и экссудатом.

Транссудаты образуются

при повышении венозного давления или снижении онкотического давления

плазмы. Транссудат не является следствием воспалительного процесса и

может встречаться при заболеваниях печени (циррозы, тромбоз воротной

вены), почек (нефроти-ческий синдром различной этиологии), сердца

(застойная сердечная недостаточность, адгезивный перикардит), нарушении

обмена электролитов, альдостерона, резком снижении содержания белка в

плазме крови.

Экссудаты возникают

при повышении проницаемости поверхности плевры вследствие

воспалительного процесса, злокачественных новообразованиях, травмах

грудной клетки и других патологических состояниях. Экссудат серозного и

серозно-фибринозного характера наблюдается при экссудативных плевритах

туберкулезной этиологии, серозно-гнойного или гнойного характера - при

бактериальной инфекции; гнилостный - из-за присоединения гнилостной

флоры; геморрагический экссудат - при злокачественных опухолях и

травматическом поражении плевры, инфаркте лёгкого, туберкулезе. Хилезный

экссудат возникает при затруднении лимфооттока через грудной проток

вследствие сдавления опухолью или увеличенными лимфоузлами;

хилезоподобный - вследствие серозного воспаления и обильного клеточного

распада с жировым перерождением.

Клинические проявления

Наиболее

частой жалобой при плевритах является боль в грудной клетке. При сухом

плеврите она локализуется в основном в зоне фибринозных наложений, носит

колющий характер, усиливается при глубоком вдохе, натуживании и кашле.

Боль зависит от положения тела: возникает при наклоне в противоположную

сторону (симптом Шепельмана) и уменьшается в положении на больном боку.

При диа-фрагмальном плеврите боль часто иррадиирует по ходу

диафрагмаль-ного нерва - в область шеи, по нижним межреберным нервам -

на

переднюю брюшную стенку с имитацией картины острого живота. При

медиастинальном плеврите боль локализуется за грудиной, напоминая

ангинозный приступ. Сухой апикальный плеврит может вызывать повышение

тонуса и болезненность при пальпации мышц верхнего плечевого пояса

(симптом Воробьева-Поттенджера). Междолевые плевриты практически не

сопровождаются болями. Для сухого плеврита характерно острое появление

жалоб, тогда как для экссу-дативного возможно как острое, так и

подострое начало.

При

выпотном плеврите больные жалуются на чувство тяжести, переполнения в

грудной клетке. При медиастинальном осумкованном плеврите возможны

дисфагия (от сдавления пищевода), отеки лица, шеи и рук (от сдавления

верхней полой вены) и осиплость голоса (сдавление возвратного нерва).

Одышка при плеврите обусловлена компрессией лёгкого накопившейся

жидкостью и ограничением подвижности грудной клетки из-за болей. Кашель у

больных с плевритом носит рефлекторный характер, чаще сухой,

мучительный.

Плеврит может сопровождаться нарушением общего состояния: недомоганием, болями в суставах, мышцах, повышением температуры тела.

Поскольку

большинство плевритов носит вторичный характер, большое значение имеет

тщательно собранный анамнез. Необходимы расспрос о возможных контактах с

больными открытыми формами туберкулеза, о наличии тех или иных

системных заболеваний, поиск факторов, снижающих неспецифическую

реактивность или иммунитет, либо косвенных проявлений опухолевого

процесса (снижение массы тела, потеря аппетита и др.). Весьма

существенным является сочетание признаков плеврального выпота с

симптомами основного заболевания.

Физикальное обследование

При

объективном обследовании обращает на себя внимание положение больного. В

первые дни заболевания, если имеется массивный выпот, больные из-за

резких болей и одышки не могут лежать и принимают полусидячее положение.

Нередко при этом можно отметить, что больной упирается руками о постель

с целью фиксировать плечевой пояс и тем самым включить в акт дыхания

вспомогательные мышцы. При небольшом выпоте и сухих плевритах болевой

синдром выражен слабее, больные не принимают вынужденного положения и

чаще лежат на пораженной половине грудной клетки, что резко ограничивает

ее экскурсию и вместе с этим облегчает боли. При тяжелом

состоянии

пациента отмечается бледность кожи, цианоз губ и кистей рук, холодный

липкий пот, одышка в покое, что является признаками кислородного

голодания и ацидоза.

При

исследовании грудной клетки выявляют отставание пораженной ее половины

при дыхании. При выпотном плеврите межреберные промежутки расширены и

сглажены вследствие давления экссудата и расслабления межреберных мышц.

Пальпация позволяет дополнить данные, полученные при осмотре. При

сравнении двух складок кожи, взятых на симметричных местах обеих половин

грудной клетки, можно отметить, что на пораженной стороне кожная

складка несколько толще, а исследование более болезненно. При сухом

плеврите грубый шум трения плевры может быть ощутим даже при пальпации

пораженных областей грудной клетки. Перкуссия при сухом плеврите и при

выпоте менее 250 мл не информативна. При выпоте более 250 мл

обнаруживают тупой или притупленный перкуторный звук. Если содержимым

плевральной полости является только экссудат, верхняя граница тупости

соответствует линии Даму-азо-Эллиса-Соколова. Эта линия идет от

позвоночника вверх кнаружи до лопаточной или задней подмышечной линии и

далее кпереди косо вниз. Причина такого дугообразного расположения

уровня жидкости при экссудативном плеврите объясняется тем, что выпот

более свободно накапливается в области реберно-диафрагмального синуса

(заднебоковые отделы), и в то же время здесь альвеолярная ткань наиболее

удалена от корня лёгкого и более легко сжимаема. Несомненно, верхняя

параболообразная граница экссудата зависит и от наличия воспалительных

изменений в плевре и от свойств самого экссудата (высокая относительная

плотность, высокая вязкость), склеивающего листки плевры. Под давлением

накапливающейся жидкости разлипание листков происходит неравномерно и по

краям этой линии отстает (в отличие от невоспалительной жидкости в

полости плевры - транссудата). Главным аускультативным признаком сухого

плеврита является шум трения плевры. Он хорошо слышен над участками

поражения как на вдохе, так и на выдохе. В то же время при апикальном и

диафрагмальном плеврите шум трения плевры может быть и не слышен.

Основной физикальный признак выпота - ослабление дыхательных шумов.

Нередко при плевральном выпоте наблюдается смещение левой границы сердца

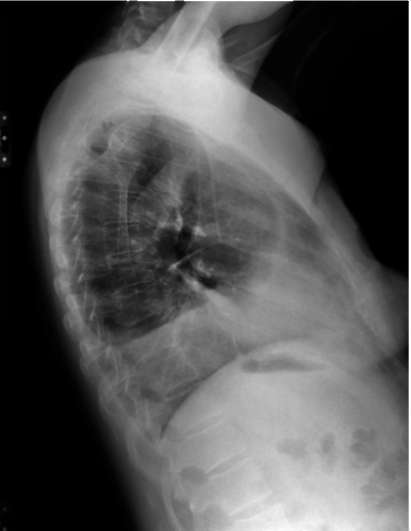

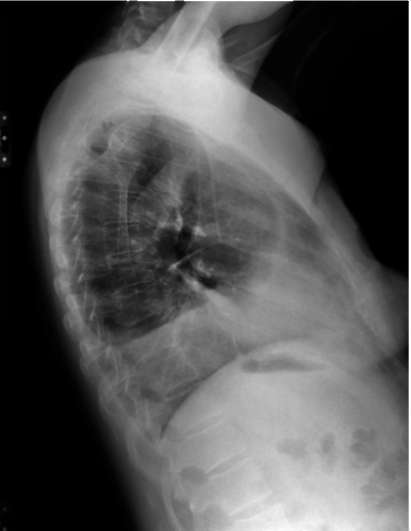

кнаружи и ослабление звучности тонов, тахикардия (рис. 5, 6).

Рис. 5. Рентгенограмма органов грудной клетки при экссудативном плеврите, прямая проекция

Рис. 6. Рентгенограмма органов грудной клетки при экссудативном плеврите, боковая проекция

Лабораторные и инструментальные методы исследования

Рентгенологическое

исследование органов грудной клетки: при сухом плеврите отмечается

высокое стояние купола диафрагмы, отставание его при глубоком вдохе,

ограничение подвижности нижних лёгочных границ, легкое помутнение части

лёгочного поля. При выпоте средостение обычно смещено в сторону,

противоположную большому выпоту. Рентгенологическое исследование,

проведенное после эвакуации выпота, помогает выявить изменения в

лёгочной ткани, лимфатических узлах средостения и т.д. и уточнить

природу основного заболевания. Компьютерная томография обеспечивает

четкую картину состояния плевральной полости и в то же время - паренхимы

легких и средостения, позволяет выявить отдельные плевральные бляшки,

изменения плевры и наличие выпота на ранних стадиях. КТ с

контрастированием позволяет обнаружить множественные локализованные

выпоты при осумкованных плевритах, отличить их от изменений в паренхиме,

различить доброкачественные и злокачественные изменения плевры. На

злокачественный характер указывают такие признаки, как расходящиеся

окружностями утолщения плевры, узловые утолщения

плевры,

утолщение париетальной плевры до 1 см и более в сочетании с вовлечением

медиастинальной плевры. Кроме того, при КТ можно с высокой точностью

определить протяженность поражения и проконтролировать пункцию или

взятие биопсийного материала.

Ультразвуковое

исследование (УЗИ) может помочь в более точном определении локализации

жидкости в плевральной полости, в тех случаях, когда возникают

затруднения в полной эвакуации выпота во время торакоцентеза. Методика

удобна, поскольку позволяет проводить диагностику у постели больного.

Кроме того, при УЗИ можно обнаружить выпот объемом до 5 мл, при объеме

более 100 мл информативность метода приближается к 100%. УЗИ также

позволяет отличить плевральный выпот от фиброза плевры или ее утолщения,

по показателям эхогенности можно отличить серозный экссудат от

гнойного, точно определить положение купола диафрагмы, скрытого выпотом.

УЗИ также применяют для определения оптимальной точки вкола при

плевральной пункции, биопсии или при установке дренажа.

Электрокардиограмма

(ЭКГ) особенно имеет дифренциально-диа-гностическое значение при

левосторонних плевритах для исключения инфаркта миокарда.

Плевральная

пункция - обязательная составляющая диагностического поиска при

плевральных выпотах. Первым и весьма важным элементом дифференциальной

диагностики выпота является определение его характера: транссудат или

экссудат.

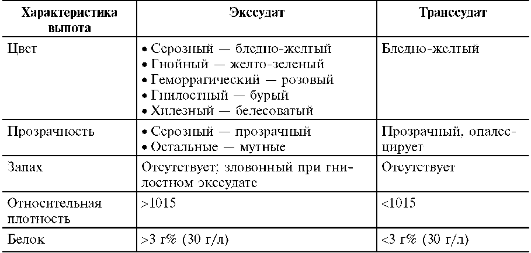

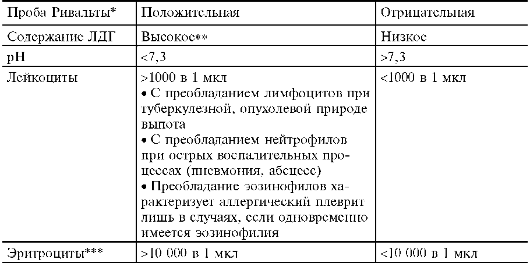

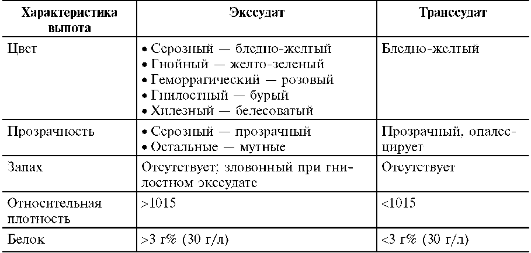

В таблице приведены признаки, на основании которых можно различить экссудат и транссудат.

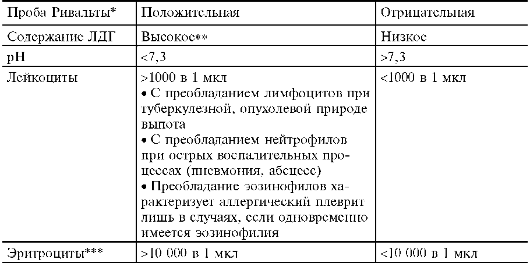

Таблица 2. Дифференциально-диагностические признаки плеврального выпота

Окончание табл. 2

Другие

лабораторные исследования не имеют решающего значения в диагностике

плеврита, но могут помочь в выявлении основного заболевания (например,

обнаружение LE-клеток при СКВ, ревматоидного фактора при ревматоидном

артрите), в оценке остроты текущего процесса (обнаружение

неспецифических острофазовых показателей).

Торакоскопия: позволяет осмотреть плевральную полость и прицельно взять биопсийный материал.

Дифференциальная диагностика проводится

с приступами стенокардии и инфарктом миокарда (при левостороннем сухом

плеврите). Сухой диафрагмальный плеврит необходимо дифференцировать с

острыми заболеваниями органов брюшной полости (острый аппендицит,

поддиафрагмальный абсцесс, острый холецистит и др.). Отсутствие

выраженной температурной реакции, связь боли с актом дыхания,

незначительные изменения гемограммы и отсутствие симптомов раздражения

брюшины свидетельствуют в пользу сухого плеврита. Плеври-тическую боль

необходимо дифференцировать от боли при переломе ребра, хондрите ребер,

компрессии межреберного нерва, опоясываю-

щем лишае, остром бронхите и различной патологии сердечно-сосудистой системы и пищевода.

В

пользу плеврита будет свидетельствовать характерная рентгенологическая

картина. Опоясывающий лишай легко диагностировать при осмотре пациента.

ЭКГ, входящая в диагностический минимум первичных обследований,

позволяет своевременно диагностировать инфаркт миокарда. Подозрение на

патологию со стороны пищевода требует эзофагоскопии.

Осложнения

Несвоевременно

и неадекватно леченый плеврит приводит к образованию спаек вплоть до

облитерации плевральной полости, кальци-нозу плевры, ограничению

подвижности легкого, дыхательной недостаточности по рестриктивному типу.

Инфекционные плевриты могут нагнаиваться, приводя к эмпиеме плевры.

Лечение

Лечение

необходимо начинать с выяснения причины плеврального выпота, и если

отсутствуют четкие указания на инфекционную его природу, то требуется

плевральная пункция, которая может носить не только диагностический, но и

лечебный характер. Получение при плевральной пункции геморрагического

экссудата с высокой степенью вероятности свидетельствует об опухолевой

природе выпота. Антибактериальная терапия показана при инфекционной

природе плеврита. Наряду с антибиотиками целесообразно использовать НПВП

(ибупрофен, диклофенак, целебрекс), глюкокортикостероиды

(пред-низолон). В ранней стадии плеврита инфекционной этиологии можно

применять полуспиртовые согревающие компрессы, электрофорез с хлоридом

кальция. В фазе разрешения плеврита с целью ускорения исчезновения

экссудата и уменьшения плевральных спаек целесообразно использовать

электрофорез с хлоридом кальция, гепарином, дециметровые волны,

парафинотерапию. После стихания острых явлений показан массаж грудной

клетки.

Плевриты туберкулезной этиологии требуют назначения специфических противотуберкулезных препаратов.

Плевральный

выпот у больных с сердечной недостаточностью, циррозом печени исчезает

при использовании в комплексной терапии диуретиков.

Прогноз плевритов зависит от адекватного лечения основного заболевания.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Специфических

изменений со стороны зубочелюстной системы и полости рта у больных с

заболеваниями органов дыхания не отмечено. Вместе с тем при воздействии

этиологических факторов (курение), приводящих к развитию заболевания

системы органов дыхания, длительном применении этиопатогенетической

терапии (антибиотики, ингаляционные и системные глюкокортикостероиды)

могут развиться патологические изменения слизистой оболочки полости рта.

Исследование состояния полости рта у курящих с ХОБЛ свидетельствует о

высоком гигиеническом и пародонтальном индексах, значительном превышении

количества микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, энтерококков)

пародонтального кармана. У больных ХОБЛ с декомпенсированным

хроническим лёгочным сердцем изменения слизистой оболочки полости рта

аналогичны изменениям слизистой оболочки больных с сердечной

недостаточностью. Наряду с этим достаточно часто у больных с

заболеваниями органов дыхания развивается кандидоз, причиной которого

служит длительное применение ингаляционных глюкокортикостероидов без

надлежащей обработки полости рта и антибиотиков.