Фармакология / Под ред. проф. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 2008. - 832 с. : ил.

|

|

|

|

ГЛАВА 28 МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА (ДИУРЕТИКИ)

Мочегонные средства (диуретики) - средства, увеличивающие диурез (мочеотделение). Их применяют для выведения из орга- низма избыточных количеств воды и устранения отеков. Мочегонные средства также применяют для снижения АД при артериальной гипертензии [см. главу «Гипотензивные средства (Антигипертензивные средства»)] и для выведения токсичных веществ из организма (форсированный диурез).

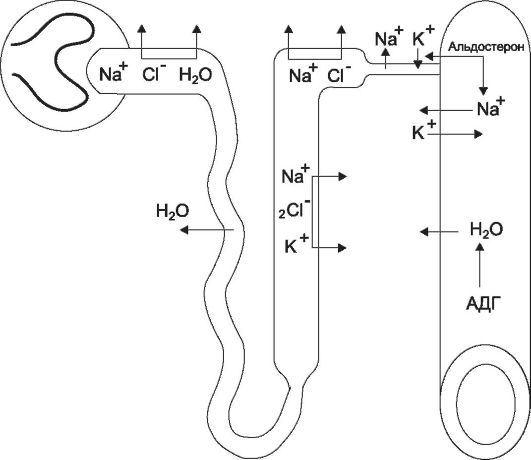

Диуретики реализуют свои эффекты в канальцах нефрона и в собирательных трубочках, где образуется вторичная моча (рис. 28-1). В сосудистом клубочке почечных телец, от которых отходит каналец нефрона, происходит фильтрация плазмы крови, т.е. образуется почечный фильтрат (первичная моча), а в канальцах нефрона 99% фильтрата реабсорбируется (подвергается обратному всасыванию). Некоторые вещества в канальцах нефрона секретируются в их про-

свет. В разных отделах канальцев нефрона происходит перенос различных веществ.

Проксимальные канальцы. Реабсорбции подвергаются вода, глюкоза, ионы натрия, бикарбоната, хлора (см. рис. 28-1). В целом реабсорбируется 80-85% фильтрата. Реабсорбция ионов Na+ происходит при помощи транспортных систем (Na+-, Н+-ионообменника апикальной мембраны эпителия проксимального канальца). С помощью Na+-, К+-АТФазы базальной мембраны эпителиальных клеток происходит дальнейшее выведение реабсорбированного Na+ в межклеточную жидкость. Протоны, проникающие в просвет канальца, взаимодейс- твуют с ионами HCO3-. В результате образуется угольная кислота, которая при участии карбоангидразы распадается на CO2 и Н2О, легко проникающие через апикальную мембрану путем простой диффузии внутрь клетки. В эпителиальных клетках CO2 при участии карбоангидразы регидратируется в угольную кислоту, которая, в свою очередь, диссоциирует на протон и HCO3-. При этом Н+-ион вновь используется в транспортном механизме Na+-, Н+-ионообменника

Рис. 28-1. Процесс образования мочи в нефроне

апикальной мембраны, а HCO3- переносится при помощи специфического носителя через базальную мембрану в межклеточную жидкость, а затем в общий кровоток. Ионы Cl - и вода реабсорбируются пассивно. Поскольку ионы реабсорбируются вместе с водой, внутриканальцевая жидкость изоосмотична плазме крови. Петля Гекле

• В тонкой нисходящей части, в колене и тонкой восходящей части петли Генле активной реабсорбции электролитов не происходит. Вместе с тем вода легко проникает из тонкой нисходящей части петли Генле путем простой диффузии (эта часть нефрона проницаема для воды). При этом осмотическое давление фильтрата повышается.

• В толстой восходящей части петли Генле активно реабсорбируются ионы Na+, К+ и 2Cl- (совместный транспорт, котранспорт). Транспорт Na+, К+ и 2Cl- осуществляется котранспортером, который сам по себе электрически нейтрален, так как одновременно через апикальную мембрану переносятся два катиона и два аниона. При этом в клетках эпителия накапливается избыток ионов К+, так как калий переносится через базальную мембрану внутрь клетки с помощью Na+-, К+-АТФазы. Это приводит к обратной диффузии ионов К+ в просвет толстой восходящей части петли Генле, что приводит в конечном итоге к формированию положительного потенциала просвета, создающего условия для транспорта ионов Mg2+ и Ca2+ из просвета канала по межклеточным промежуткам. Вода, в отличие от предыдущих отделов нефрона, очень плохо проникает через апикальную мембрану. Поскольку вода в этом отделе нефрона не реабсорбируется, внутриканальцевая жидкость становится гипотоничной (осмотическое давление фильтрата снижается), в то же время осмотическое давление интерстициальной жидкости в мозговом слое почки повышается (гипертоничность интерстициальной жидкости становится выше). Это способствует реабсорбции воды из нисходящей части петли Генле и из собирательных трубок.

Дистальный каналец

• В начальном сегменте дистального канальца активно реабсорбируются ионы Na+ и Cl-. Активный перенос Na+ и Cl- через апикальную мембрану внутрь клетки осуществляет специфический Na+-, Cl-транспортер в изоэквивалентном соотношении. Эта часть нефрона плохо проницаема для воды и гипотоничность внутриканальцевой жидкости увеличивается. Кроме того, в дисталь-

ных канальцах активно реабсорбируются ионы Ca2+. Транспорт ионов Ca2+ в дистальном канальце регулируется паратгормоном.

• В конечном сегменте дистального канальца и корковом отделе собирательных трубок реабсорбция Na+ сопряжена с секрецией (выделением в просвет канальцев) К+. В апикальной мембране канальцев этой части нефрона имеются раздельные ионные каналы для Na+ и К+. Na+ реабсорбируется через натриевые каналы в апикальной мембране и далее удаляется из эпителиальных клеток с помощью Na+-, К+-АТФазы базальной мембраны в обмен на К+, который затем секретируется через калиевые каналы в апикальной мембране в просвет канальцев. Поскольку транспорт ионов Na+ внутрь клетки превышает секрецию ионов К+, на внутренней поверхности эпителиальных клеток канальцев формируется значительный отрицательный потенциал, который усиливает транспорт К+ из клетки в просвет канальцев. Таким образом, между реабсорбцией Na+ и секрецией К+ в просвет канальцев существует тесная взаимосвязь. Чем больше реабсорбируется Na+, тем выше секреция К+. Указанный сегмент является областью, в которой обмен электролитов регулируется с помощью минералокортикоидов (стимулируют синтез натриевых каналов и Na+-, К+-АТФазы).

Собирательные трубочки. Происходит пассивная реабсорбция воды. Транспорт воды через апикальную мембрану регулируется антидиуретическим гормоном. При его отсутствии или значительном снижении концентрации в крови собирательные трубки непроницаемы для воды.

В соответствии с основными механизмами действия мочегонные средства можно разделить на следующие группы:

• средства, действующие непосредственно на функцию эпителия почечных канальцев;

• антагонисты альдостерона;

• осмотические диуретики;

• разные диуретические средства.

28.1. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ЭПИТЕЛИЯ ПОЧЕЧНЫХ КАНАЛЬЦЕВ

К этой группе относятся средства, действующие преимущественно в начальной части дистальных канальцев (тиазидные и тиазидоподобные диуретики); средства, действующие преимущественно в толстом сегменте восходящей части петли Генле (петлевые диуретики); средс- тва, действующие в конечной части дистальных канальцев и собирательных трубках (калийсберегающие диуретики), а также различные другие ЛС, имеющие мочегонный эффект.

Средства, действующие преимущественно в начальной части дистальных канальцев

К этой группе мочегонных средств относятся производные бензотиадиазепина (тиазиды) и тиазидоподобные диуретики.

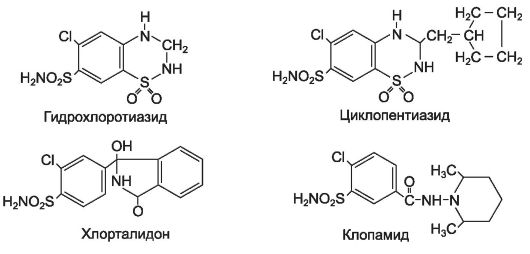

• Тиазидные диуретики: Гидрохлоротиазид (Гидрохло- ротиазид*, Гипотиазид*, Дихлотиазид*); циклопентиазид* (Циклометиазид*).

• Тиазидоподобные диуретики: Хлорталидон (Гигротон*, Оксодолин*), клопамид (Бринальдикс*).

Диуретический эффект этих ЛС обусловлен способностью подавлять реабсорбцию (сочетанный транспорт) ионов Na+ и Cl- через апикальную мембрану в начальной части дистальных канальцев и таким образом способствовать выведению этих ионов. Выведение ионов К+ и Mg2+ также увеличивается, а выведение ионов Ca2+ задерживается. ЛС этой группы сохраняют диуретический эффект и при ацидозе, и при алкалозе.

Препараты этой группы обладают близкими фармакологическими свойствами и показаниями к применению. Они хорошо всасываются из ЖКТ, а выводятся почками и кишечником. Основными показаниями к применению препаратов этой группы являются отеки, связанные с сердечной недостаточностью и заболеваниями почек и печени, а также гипертоническая болезнь. Поскольку эти препараты задерживают кальций и уменьшают его выведение, их можно применять при нефролитиазе с явлениями гиперкальциурии (препятствуют образованию нерастворимых кальциевых солей). Указанные ЛС также эффективны при несахарном диабете (снижают диурез), в ряде случаев их применяют при глаукоме.

Основные различия между препаратами этой группы касаются их активности и продолжительности действия.

• Гидрохлоротиазид хорошо всасывается из ЖКТ, действие развивается через 30-60 мин и достигает максимума через 2 ч, продолжительность эффекта 8-12 ч, назначают 1 раз в сутки.

• Циклопентиазид в 50 раз активнее гидрохлоротиазида.

• Хлорталидон . Продолжительность действия до 3 сут, назначают 2-3 раза в неделю.

• Клопамид характеризуется высокой активностью и относительно продолжительным действием (до 18 ч), назначают 1 раз в сутки.

При длительном применении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков возможно развитие гипокалиемии. Поэтому препараты этой группы следует назначать в комбинации с ЛС, содержащими калий и магний (Аспаркам*, МНН «калия и магния аспарагинат»; Панангин* и др.). Другой побочный эффект длительного приема препаратов этой группы: возможное развитие гиперурикемии и учащение приступов подагры. Это явление может быть связано со снижением секреции мочевой кислоты в проксимальных канальцах при участии транспор- тных систем для органических кислот. Кроме того, возможны гипергликемия и повышение уровня атерогенных липопротеинов.

Средства, действующие преимущественно в толстом сегменте восходящей части петли Генле (петлевые диуретики)

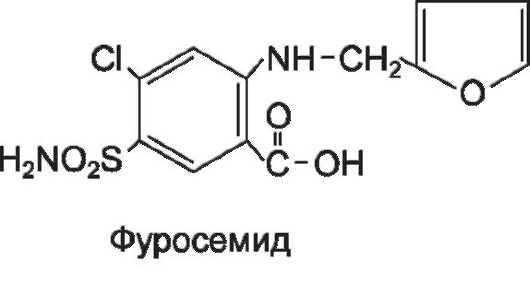

К петлевым диуретикам относятся ф у р о с е м и д (Лазикс*), буметанид (например, Юринекс*) и этакриновая кис- лота (Урегит*).

Препараты этой группы - наиболее мощные из существующих на сегодняшний день диуретиков. Их быстрый и сильный мочегонный эффект позволяет применять эти ЛС при многих неотложных состояниях: отеке легких, отеке мозга, при острых отравлениях (для форсированного диуреза) и др.

Петлевые диуретики подавляют сочетанный транспорт ионов Na+, К+ и 2Cl- через апикальную мембрану эпителиальных клеток в толстом сегменте восходящего отдела петли Генле, селективно блокируя транспортную систему, осуществляющую активный перенос этих электролитов внутрь клетки. В результате подавляется реабсорбция этих ионов и они выводятся из организма. Кроме того, петлевые диуретики увеличивают выведение ионов Mg2+ и Ca2+. Гипокальциемия обычно не развивается, так как ионы Ca2+ активно реабсорбируются в дистальном извитом канальце. Что касается ионов Mg2+, то продолжительное при- менение петлевых диуретиков может вызывать также развитие гипомагниемии. Петлевые диуретики одинаково эффективны при любых колебаниях кислотно-щелочного баланса крови.

Петлевые диуретики быстро всасываются при введении внутрь. Фуросемид проявляет свое действие через 0,5 ч, буметанид - через 30-40 мин, а этакриновая кислота - через 1 ч, продолжительность действия этих ЛС 3-4 ч, 4-6 ч и 6-8 ч соответственно. Препараты в неотложных случаях вводят парентерально (внутривенно и внутримышечно). Фуросемид при внутривенном введении начинает действовать через 3-4 мин, продолжительность действия 1-2 ч. Действие этакриновой кислоты при внутривенном введении продолжительнее - 3-4 ч, эффект проявляется через 15 мин. Все препараты этой группы выводятся преимущественно почками (путем клубочковой фильтрации и активной секреции в проксимальных канальцах), а также частично через ЖКТ.

Кроме вышеотмеченных показаний, петлевые диуретики применяют также при артериальной гипертензии, циррозах печени с

явлениями портальной гипертензии, хронической и острой почечной недостаточности, при гиперкальциемии и др. Назначают эти препараты натощак, обычно утром, иногда 2 раза в день (в зависимости от показаний и тяжести состояния).

Среди побочных эффектов следует отметить увеличение экскреции ионов К+ и возможность развития гипокалиемического алкалоза, гипомагниемию, гиперурикемию (в связи со снижением секреции мочевой кислоты в проксимальных канальцах), обратимую ототоксичность, гипергликемию. Этакриновая кислота в большей степени, чем фуросемид, нарушает слух и обладает раздражающими свойствами.

Средства, действующие в конечной части дистальных

канальцев и собирательных трубочках

(калийсберегающие диуретики)

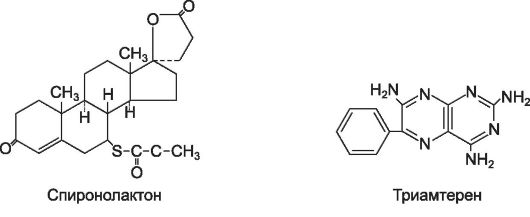

К мочегонным этом группы относятся т р и а м т е р е н и а м и - л о р и д . Эти ЛС оказывают слабый диуретический эффект, но они занимают особое место среди диуретических средств, поскольку способны усиливать выведение ионов Na+, одновременно задерживая в организме ионы К+ и Mg2+. Эти препараты не нарушают кислотно-щелочной баланс, проявляя свою диуретическую активность при любых смещениях рН.

Триамтерен и амилорид блокируют транспорт ионов Na+ внутрь клетки через натриевые каналы. Это снижает поступление ионов К+ через базолатеральную мембрану клетки и соответственно его секрецию в просвет канальцев. Триамтерен и амилорид всасываются и проявляют свое действие довольно быстро (при приеме внутрь через 2-3 ч). Эти ЛС по диуретическому эффекту значительно уступают тиазидным и петлевым диуретикам (амилорид несколько эффективнее триамтерена) . Продолжительность диуретического действия составляет 6-8 ч у триамтерена и до 24 ч - у амилорида. Назначают эти диуретики обычно в несколько приемов (от 2 до 4 раз в сутки).

Препараты этой группы имеют определенное значение как средства, усиливающие натрийуретическую активность других диуре- тиков, но главное их достоинство - способность сохранять эндогенный калий. Поэтому указанные препараты часто применяют в комплексной терапии с другими диуретиками (главным образом, с салуретиками) для предупреждения развития гипокалиемии, особенно в тех случаях, когда сильные мочегонные препараты приме-

няют длительно. В связи с этим в последние годы появилось немало комбинированных ЛС, в которых калийсберегающие диуретики сочетаются с тиазидными и петлевыми диуретиками (Например, гидрохлоротиазид + триамтерен). Применять их следует предпочтительно натощак в несколько приемов в первой половине дня.

К побочным эффектам при длительном применении калийсберегающих диуретиков можно отнести возможность развития гиперкалиемии. Иногда возникают тошнота, рвота, гипотония, кожные высыпания.

28.2. АНТАГОНИСТЫ АЛЬДОСТЕРОНА

Спиронолактон (Альдактон* и Верошпирон*) - конкурентный антагонист альдостерона и дезоксикортикостерона в конечном сегменте дистальных канальцев и в корковом отделе собирательных трубок. Антагонизм осуществляется на уровне внутриклеточных рецепторов минералокортикоидов. При этом для вытеснения альдостерона из связи с рецепторами необходима концентрация спиронолактона, в 2-10 тысяч раз превышающая концентрацию альдостерона. Альдостерон увеличивает реабсорбцию ионов натрия и таким образом уменьшает их выведение, при этом повы- шается секреция калия. Спиронолактон оказывает противоположное действие - снижает реабсорбцию ионов натрия. При этом уменьшается секреция калия. Повышение выведения из организма ионов натрия сопровождается выведением соответствующих количеств воды.

Диуретический эффект спиронолактона выражен весьма умеренно, развивается сравнительно медленно и начинает проявляться спустя 2-5 сут после начала приема. Это связано с особенностями его

фармакокинетики и скоростью развития эффекта в клетках-мишенях. Действие спиронолактона продолжается несколько дней.

Основные показания к применению спиронолактона: отеки, связанные с избыточной продукцией минералокортикоидов, гипертоническая болезнь. Назначают препарат также в сочетании с диуретика- ми, вызывающими гипокалиемию с целью ее коррекции.

Побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, импотенция, гинекомастия, нарушения менструального цикла.

28.3. ОСМОТИЧЕСКИЕ ДИУРЕТИКИ

Маннитол (Маннит*) - осмотически активное вещество, плохо проникающее через биологические мембраны. Маннитол не метаболизирует и выводится из организма путем клубочковой фильтрации в течение 30-60 мин после внутривенного введения.

Маннитол фильтруется через эндотелий капилляров почечных клубочков и поддерживает высокое осмотическое давление в просвете канальцев нефрона. Маннитол не реабсорбируется в почечных канальцах и поэтому удерживает воду на всем протяжении канальцевого аппарата нефрона и, что особенно важно, в проксимальном канальце, нисходящей части петли Генле и собирательных трубочках, где вода свободно реабсорбируется через мембрану эпителиальных клеток. В результате объем мочи значительно увеличивается. Соответственно несколько снижается реабсорбция ионов Na+.

Кроме диуретического эффекта, маннитол оказывает дегидратирующее действие, что связано с его способностью повышать осмотическое давление плазмы крови. Маннитол вызывает дегидратацию тканей, защищенных гистогематическими барьерами, через которые он не проникает (ткани мозга, глаз).

Препарат применяют как дегидратирующее средство при отеке мозга, острых приступах глаукомы, а также при отравлениях химическими веществами (форсированный диурез), при олигурии (уменьшенном мочеотделении), связанном с травмами, кровопотерей, ожогами.

Побочные эффекты: слабость, сухость во рту, тахикардия, возможны судорожные реакции.

28.4. ДРУГИЕ ДИУРЕТИКИ

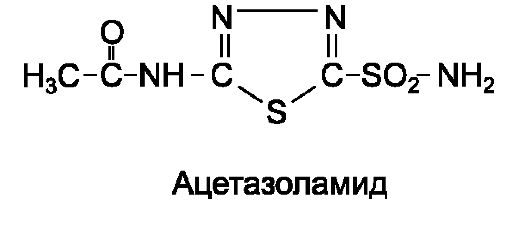

Некоторые ЛС других групп также обладают диуретическими свойствами и применяются в этом качестве в медицинской практике. К ним относятся ингибитор карбоангидразы ацетазоламид и ксантины - кофеин, теофиллин и аминофиллин.

Ингибиторы карбоангидразы

Ацетазоламид (например, Диакарб*) ингибирует карбоангидразу - фермент, локализованный в апикальной мембране канальцев и активирующий процессы гидратации и дегидратации угольной кислоты. Ингибирование карбоангидразы нарушает реабсорбцию гидрокарбонатного иона в проксимальных канальцах, что приводит к усилению выведения бикарбонатов и к истощению их запасов в крови и тканях. Вместе с тем нарушается и реабсорбция ионов Na+. Диуретический эффект ацетазоламида сопровождается повышением рН мочи и смещением кислотно-щелочного состояния крови в сторону ацидоза.

Ацетазоламид уменьшает продукцию внутриглазной жидкости, что также связано с ингибированием карбоангидразы, которая содержится в ресничном теле (это приводит к снижению внутриглазного давления), а также уменьшает продукцию спинномозговой жидкости.

Ацетазоламид хорошо всасывается после приема внутрь. Эффект его начинает развиваться через 40-60 мин, достигает максимума через 2-4 ч и сохраняется в течение 10-12 ч.

Ацетазоламид в качестве мочегонного средства может применяться при отеках, связанных с недостаточностью кровообращения, циррозом печени, почечной недостаточностью. При этом развивающийся мета- болический ацидоз резко снижает диуретическую активность ацетазоламида. Поэтому для поддержания эффективности после 5 дней приема препарата следует делать перерыв на 2 дня, после чего щелочный резерв крови возвращается к исходному уровню. Недостаточная эффективность и неудобство применения ограничивают назначение

препарата в качестве мочегонного средства. Ацетазоламид в основном применяют при глаукоме (назначают внутрь при остром приступе глаукомы и для предоперационной подготовки больных). Местно (в виде глазных капель) при глаукоме применяют другой ингибитор карбоангидразы - дорзоламид (Трусопт*). Ацетазоламид назначают также при повышенном внутричерепном давлении, при эпилепсии (малых припадках у детей), при горной болезни и т.д.

Ксантины

Аминофиллин (Эуфиллин*) нарушает реабсорбцию ионов натрия и хлора, незначительно увеличивает выведение ионов калия, не влияет на кислотно-основное состояние крови. Кроме того, аминофиллин повышает почечный кровоток и усиливает клубочковую фильтрацию. В связи с его способностью расслаблять гладкие мышцы бронхов аминофиллин в основном применяют как бронхорасширяющее средство (см. раздел «Средства, применяемые при бронхиальной астме»).