Фармакология / Под ред. проф. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - 2008. - 832 с. : ил.

|

|

|

|

ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА (ОБЩИЕ АНЕСТЕТИКИ)

Наркоз (от греч. narkosis - оцепенение, оглушение) - обратимое угнетение функций ЦНС, сопровождающееся потерей сознания, утратой чувствительности, в том числе болевой, угнетением соматических и вегетативных рефлексов, снижением мышечного тонуса. Наркоз используют при проведении хирургических операций.

Средства для наркоза (общие анестетики) представляют собой очень неоднородную по физико-химическим свойствам группу ЛВ. Так, в нормальных условиях ксенон - газ, пропофол - жидкость, тиопентал натрия - твердое вещество. Фармакологические свойства препаратов этой группы также отличаются, например, пропофол вызывает потерю сознания без развития обезболивания, а динитроген оксид (азота закись*) - снижение болевой чувствительности при сохраненном сознании. Множество различий позволяет охарактери-

зовать средства для наркоза лишь как средства, в низких концентрациях вызывающие обратимую потерю сознания.

Попытки уменьшить боль во время хирургических операций предпринимали еще в древнем Египте и Риме с помощью алкоголя или опия. Однако официальной датой открытия наркоза считают 16 октября 1846 г., когда Уильям Мортон во время операции использовал для наркоза диэтиловый эфир. Через год Джеймс Симпсон впервые применил для наркоза хлороформ. Большое значение для внедрения средств для наркоза в хирургическую практику имели работы выдающегося русского хирурга Н.И. Пирогова, который уже с 1847 года стал использовать для обезболивания во время хирургических операций диэтиловый эфир.

При применении средств для наркоза важны следующие основные характеристики: быстрое развитие наркоза без выраженного возбуждения, его достаточная глубина, позволяющая проводить операцию в оптимальных условиях, хорошая управляемость глубиной наркоза, быстрый и без последствий выход из наркоза. Средства для наркоза должны иметь достаточную широту наркотического действия (наркотическую широту) - диапазон между концентрацией вещества, в которой оно вызывает стадию глубокого хирур- гического наркоза, и минимальной токсической концентрацией, при которой наступает остановка дыхания вследствие угнетения дыхательного центра.

Кроме того, средства для наркоза не должны вызывать раздражения тканей в месте введения, должны обладать минимальными побочными эффектами. Вещества этой группы не должны быть взрывоопасными. Однако в настоящее время нет препаратов, обладающих всеми указанными свойствами. В связи с этим в современной анестезиологической практике, как правило, применяют комбинации средств для наркоза, что позволяет уменьшать количество вводимых препаратов и, следовательно, их нежелательные эффекты.

В зависимости от путей введения выделяют средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза.

Средства для ингаляционного наркоза.

- Летучие жидкости: г а л о т а н (фторотан*), энфлуран (этран*), изофлуран (форан*), севофлуран, эфир диэтиловый .

- Газообразные вещества: динитроген оксид (азота закись*), ксенон.

Средства для неингаляционного наркоза.

-Тиопентал натрия, пропофол, кетамин, натрия оксибат (натрия оксибутират*).

10.1 СРЕДСТВА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Механизм действия средств для ингаляционного наркоза полностью не ясен. Известно, что препараты этой группы понижают спонтанную и вызванную активность нейронов различных областей головного мозга. Одной из концепций, объясняющих их механизм действия, считают липидную теорию. Средства для наркоза относят к высоколипофильным веществам. Эти соединения легко растворяются в липидном бислое мембран нейронов, что приводит к последую- щим конформационным изменениям ионных каналов и нарушению трансмембранного транспорта ионов. Препараты этой группы повышают проницаемость калиевых и уменьшают проницаемость быстрых натриевых каналов, что соответственно вызывает гиперполяризацию и нарушает процесс деполяризации мембран нейронов. В результате нарушается межнейронная передача возбуждения и развиваются тор- мозные эффекты.

Наряду с этим существует теория, согласно которой средства для наркоза стимулируют или повышают чувствительность к ГАМК и глицину соответствующих рецепторов в головном и спинном мозге, а также угнетают активность глутаматных рецепторов, в частности NMDA- рецепторов. Кроме того, полагают, что средства для ингаляционного наркоза могут уменьшать выделение некоторых медиаторов (ацетилхолина, дофамина, серотонина, норадреналина) в головном мозге.

Чувствительность различных отделов мозга к средствам для наркоза неодинакова. Вначале угнетается синаптическая передача в ретикулярной формации и коре головного мозга, в последнюю очередь - в дыхательном и сосудодвигательном центрах. Это объясняет наличие определенных стадий в действии средств для наркоза. Так, в действии эталонного средства для наркоза - диэтилового эфира - выделяют четыре стадии:

I - стадия аналгезии (от лат. an - отрицание, и греч. algos - боль) характеризуется снижением болевой чувствительности, постепенным угнетением сознания (однако пациент еще находится в сознании). Частота дыхания, пульс и АД не изменены. К концу первой стадии развиваются выраженная аналгезия и амнезия (потеря памяти).

II - стадия возбуждения. У пациента утрачивается сознание, развивается речевое и двигательное возбуждение (характерны немотивированные движения). Дыхание нерегулярное, появляется тахикардия, зрачки расширены, усиливается кашлевой и рвотный рефлексы, вследствие чего возможно возникновение рвоты. Спинномозговые рефлексы и мышечный тонус повышены. Стадию возбуждения объясняют угнетением коры головного мозга, в связи с чем уменьшаются ее тормозные влияния на нижележащие центры, при этом происходит повышение активности подкорковых структур (в основном среднего мозга).

III - стадия хирургического наркоза. Начало этой стадии характеризуется нормализацией дыхания, отсутствием признаков возбуждения, значительным снижением мышечного тонуса и угнетением безусловных рефлексов. Сознание и болевая чувствительность отсутствуют. Зрачки сужены, дыхание регулярное, АД стабилизируется, в стадии глубокого хирургического наркоза происходит урежение пульса. При углублении наркоза частота пульса меняется, возможны сердечные аритмии и снижение АД. Происходит постепенное угнетение дыхания. В этой стадии выделяют четыре уровня:

1-й уровень (III1) - поверхностный наркоз; 2-й уровень (III2) - легкий наркоз; 3-й уровень (III3) - глубокий наркоз; 4-й уровень (III4) - сверхглубокий наркоз.

IV - стадия восстановления. Наступает при прекращении введения препарата. Постепенно происходит восстановление функций ЦНС в порядке, обратном их появлению. При передозировке средств для наркоза развивается агональная стадия, обусловленная угнетением дыхательного и сосудодвигательного центров.

При применении других ингаляционных средств для наркоза стадия возбуждения выражена в меньшей степени, выраженность стадии аналгезии также может быть различной. Основным параметром, определяющим скорость развития наркоза и выхода из него, служит коэффициент распределения кровь/газ. Средства для ингаляционного наркоза, легко переходящие из воздуха альвеол в кровь (галотан, энфлуран, изофлуран, эфир диэтиловый) вызывают относительное медленное развитие наркоза и длительное пробуждение. Напротив, общие анестетики, хуже растворяющиеся в крови (азота закись*, ксе- нон и севофлуран) вызывают быстрое вхождение в наркоз и быстрое восстановление.

Как уже было сказано, существенный фактор в развитии наркоза - неодинаковая чувствительность различных отделов ЦНС к общим анестетикам. Так, высокая восприимчивость к ним нейронов студенистого вещества спинного мозга, участвующих в проведении болевых импульсов, служит причиной аналгезии на I стадии наркоза, когда сознание еще сохранено. Большая устойчивость нейронов подкорковых структур позволяет поддерживать основные параметры жизнедеятельности организма при угнетении коры головного мозга, отсутствии сознания во время стадии хирургического наркоза.

К средствам для ингаляционного наркоза относят жидкие летучие вещества галотан, энфлуран, изофлуран. Активность этих средств для ингаляционного наркоза очень высока, в связи с чем их введение проводят с помощью специальных наркозных аппаратов, позволяющих точно дозировать ингалируемые вещества. Пары летучих жидкостей поступают в дыхательные пути через интубационную трубку, введенную в трахею.

Преимущество ингаляционного наркоза - высокая управляемость, так как препараты этой группы легко всасываются и быстро выделяются из организма через легкие.

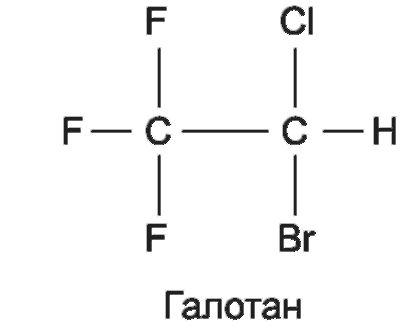

Г а л о т а н принадлежит к фторсодержащим алифатическим соединениям. Это бесцветная прозрачная, подвижная, легко летучая жидкость со специфическим запахом. В связи с тем, что галотан разлагается под действием света, препарат выпускают во флаконах из темного стекла. Галотан при смешивании с воздухом не горит и не взрывается.

Галотан обладает высокой наркотической активностью. В смеси с кислородом или воздухом он способен вызвать стадию хирургического наркоза. Наркоз наступает быстро (через 3-5 мин), без выраженной стадии возбуждения, легко управляем. После прекращения ингаляции пациенты начинают приходить в сознание через 3-5 мин. Галотан обладает достаточной наркотической широтой, во время стадии хирургического наркоза вызывает достаточное расслабление скелетных

мышц. Пары галотана не раздражают дыхательные пути. Аналгезия и миорелаксация при применении галотана выражены меньше, чем при эфирном наркозе, поэтому его комбинируют с азота закисью* и кура- реподобными средствами. Галотан используют для наркоза при оперативных вмешательствах, в том числе при полостных операциях.

При применении галотана возникают некоторые побочные эффекты. Препарат снижает сократимость миокарда, вызывает брадикардию (результат стимуляции центра блуждающего нерва). АД снижается в связи с угнетением сосудодвигательного центра, симпатических ганглиев (ганглиоблокирующее действие), а также прямого миотропного воздействия на стенки сосудов. Галотан сенсибилизирует миокард к катехоламинам - адреналину и норадреналину: введение эпинефрина и норэпинефрина на фоне галотанового наркоза вызывает нарушения сердечного ритма (при необходимости повышения АД применяют фенилэфрин). Галотан потенцирует гипотензивное действие ганг- лиоблокаторов, β-адреноблокаторов, диазоксида и диуретиков.

Существуют данные о гепатотоксическом действии галотана, которое связано с образованием токсичных метаболитов (не рекомендуют применять при заболевании печени), возможно нефротоксическое действие.

При сочетании галотана с суксаметония йодидом (дитилином*) существует опасность возникновения злокачественной гипертермии (повышение температуры тела до 42-43 ?С в результате спазма скелет- ных мышц), что связано с выходом ионов кальция из саркоплазматического ретикулума в цитоплазму миоцитов. В этом случае применяют дантролен, снижающий выделение кальция из саркоплазматического ретикулума.

Э н ф л у р а н сходен по свойствам с галотаном, но менее активен. Наркоз при применении энфлурана наступает быстрее и характеризуется более выраженной миорелаксацией. Важным свойством энфлурана считают то, что он в меньшей степени сенсибилизирует миокард к адреналину и норадреналину (меньше опасность возникновения аритмий), снижен риск гепатотоксического и нефротоксического эффектов.

Изофлуран - изомер энфлурана, менее токсичен: не провоцирует развитие аритмий, не обладает гепатотоксическими и нефротоксическими свойствами.

Относительно новый препарат из группы фторсодержащих соединений - с е в о ф л у р а н . Препарат действует быстро, характеризуется легкой управляемостью и быстрым выходом больного из наркоза,

практически не оказывает отрицательного действия на функцию внутренних органов, мало влияет на сердечно-сосудистую систему и дыхание. Используют севофлуран как в стационарах, так и в амбула- торной практике.

Эфир диэтиловый (эфир для наркоза*) обладает высокой активностью и большой наркотической широтой. Вызывает выраженную аналгезию и миорелаксацию, но при его применении возникает большое количество нежелательных эффектов.

Наркоз при применении эфира развивается медленно; выражена длительная стадия возбуждения, характерен медленный выход из наркоза (примерно в течение 30 мин). Для полного восстановления функций головного мозга после прекращения наркоза необходимо несколько часов. Эфир диэтиловый раздражает дыхательные пути, в связи с чем усиливается секреция слюнных и бронхиальных желез, возможны рефлекторное угнетение дыхания и уменьшение частоты сердечных сокращений, рвота. Пары эфира легко воспламеняются и образуют с воздухом взрывоопасные смеси. В настоящее время эфир для наркоза* применяют крайне редко.

К газообразным средствам для наркоза относят динитроген оксид (азота закись*) (N2O) - бесцветный газ без запаха. Сама азота закись* не горит и не взрывается, однако поддерживает горение и с парами эфира образует взрывоопасные смеси.

Азота закись* обладает низкой наркотической активностью и может вызывать стадию хирургического наркоза только в гипербарических условиях. В концентрации 20% во вдыхаемой смеси азота закись* проявляет аналгетическое действие. При увеличении кон- центрации до 80% она способна вызвать поверхностный наркоз. Для предупреждения гипоксии в медицинской практике применяют газовые смеси, содержащие не более 80% азота закиси* и 20% кислорода (что соответствует его содержанию в воздухе). При использовании указанной смеси быстро возникает поверхностный наркоз без стадии возбуждения, который характеризуется хорошей управляемостью, но отсутствием миорелаксации. Пробуждение наступает практически в первые минуты после прекращения ингаляции.

Азота закись* используют для обезболивания кратковременных операций в стоматологии, гинекологии, для обезболивания родов, купирования болей при инфаркте миокарда и острой коронарной недостаточности, остром панкреатите. В связи с низкой наркотической активностью используют в комбинации с более активными средствами для наркоза.

Азота закись* не метаболизируется в организме, выводится практически полностью через легкие. Побочные эффекты при кратковременном применении практически отсутствуют, но при длительных ингаляциях возможно развитие лейкопении, мегалобластической анемии, нейропатии. Эти эффекты связаны с окислением кобальта в молекуле витамина В12 под действием азота закиси*, что приводит к недостаточности витамина.

При комбинировании со средствами, используемыми в анестезиологической практике (наркотические анальгетики, нейролептики), возможно снижение АД и сердечного выброса.

Ксенон - инертный газ, который вследствие очень низкого коэффициента распределения кровь/газ обеспечивает быстрое разви- тие наркоза с высокой степенью аналгезии. Не оказывает токсического действия и не влияет на сократимость миокарда. Существуют сведения о нейропротекторном действии ксенона. Механизм наркотического действия обусловлен неконкурентной блокадой NMDA-рецепторов, влиянием на ГАМКА-рецепторы и отличные от NMDA глутаматные рецепторы. К недостаткам можно отнести высокую стоимость препарата и необходимость использования специальной аппаратуры.

10.2. СРЕДСТВА ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Идея использования средств для неингаляцион- ного наркоза впервые была высказана Н.И. Пироговым еще в 1847 году, когда он предложил и испытал в клинике наркоз при ректальном введении эфира. Идеи Н.И. Пирогова нашли практическое применение после получения активных нелетучих средств для наркоза. Первым таким средством стал гедонал - вещество, предложенное в 1909 году Н.П. Кравковым для внутривенного наркоза и испытанное в хирургической клинике С.П. Федорова.

К средствам для неингаляционного наркоза относят вещества разного химического строения, различной продолжительности действия. Как правило, эти ЛС вводят внутривенно, реже - ректально.

Современные средства для неингаляционного наркоза имеют латентный период короче, чем ингаляционные общие анестетики. При этом для использования неингаляционных средств не нужна сложная и дорогостоящая аппаратура, нет необходимости в очистке воздуха от выдыхаемого ингаляционного анестетика.

В отличие от ингаляционного, внутривенный наркоз протекает практически без стадии возбуждения. Высокая липофильность поз- воляет препаратам этой группы легко проникать в мозг. Необходимо учитывать, что в случае использования средств для внутривенного наркоза управляемость глубиной наркоза низкая.

Современные средства для внутривенного наркоза по продолжительности действия могут быть разделены на следующие группы.

• Препараты кратковременного действия (продолжительность наркоза до 15 мин): пропанидид, пропофол, этомидат, кетамин.

• Препараты средней продолжительности действия (продолжительность наркоза 20-30 мин): тиопентал натрия, гексобарбитал (гексенал*).

• Препараты длительного действия (продолжительность наркоза 60 мин и более): натрия оксибат (натрия оксибутират*).

Пропанидид - маслянистая жидкость. Выпускают препарат в виде раствора в ампулах. После внутривенного введения наркоз наступает через 20-40 сек без стадии возбуждения и продолжается 3-4 мин (препарат «ультракороткого» действия, так как быстро гидролизуется холинэстеразой плазмы крови).

Пропанидид используют для вводного наркоза (введение в состояние наркоза без стадии возбуждения), а также для кратковременного наркоза при биопсии, вправлении вывихов, удалении зубов. Вследствие быстрого выхода из наркоза (сознание восстанавливается через 2-3 мин, а через 20-30 мин восстанавливаются психомоторные функции) пропанидид удобен для амбулаторной практики.

При применении пропанидида сначала возникает кратковременная гипервентиляция с последующим угнетением дыхания (апноэ продолжительностью 10-30 сек), возможны тахикардия и снижение АД, в начале наркоза у некоторых больных возникают мышечные подергивания. Пропанидид оказывает некоторое раздражающее действие, вследствие чего возникают болевые ощущения по ходу вены. Возможны аллергические реакции.

П р о п о ф о л - 2,6-диизопропилфенол, в воде не растворим. Вводят препарат внутривенно в виде эмульсии. При внутривенном введении пропофол вызывает быстрое развитие наркоза (через 30-40 сек) с минимальной стадией возбуждения. Возможно кратковременное угнетение дыхания. Пробуждение быстрое (сознание восстанавливается через 4 мин). Продолжительность наркоза после однократного введения - 3-10 мин. Препарат вводят дробно или капельно для введения в наркоз или его поддержания в комбинации со средствами для ингаляционного наркоза. Пропофол лишен анальгетических свойств, поэтому его часто комбинируют с наркотическими анальгетиками. Препарат также применяют как седативное средство (в дозах, меньше наркотических в 2-5 раз) при кратковременных хирургических мани- пуляциях, искусственной вентиляции легких. Действие связывают с потенцированием эффектов, которое обусловлено связыванием пропофола с β2- или β3-субъединицами ГАМКА-рецепторов.

Метаболизируется препарат в печени путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и сульфатирования. Метаболиты выделяются почками.

Пропофол вызывает брадикардию, снижает АД, не исключено отрицательное инотропное действие. Пациенты отмечают лучшую переносимость препарата по сравнению с другими средствами для наркоза. Препарат не вызывает рвоту в посленаркозном периоде. Пропофол не нарушает функции печени и почек. В месте введения возможна болезненность по ходу вены, реже возникают флебиты или тромбозы. Возможны аллергические реакции.

Этомидат относят к группе карбоксилированных имидазолов, используют для вводного или сбалансированного наркоза. Этомидат - весьма активное средство для наркоза ультракороткого действия (продолжительность 3-5 мин), не обладает анальгетической активностью, что часто приводит к необходимости его комбинирования с наркотическими анальгетиками. При внутривенном введении этомидат вызывает потерю сознания на 5 мин, которая сопровождается понижением АД. Во время наркоза возможны спонтанные мышечные сокращения. Действие этомидата, как и пропофола, связывают с потенцированием эффектов ГАМК. В послеоперационном периоде часто возникает рвота, особенно при комбинированном применении с наркотическими анальгети- ками. Этомидат угнетает стероидогенез в коре надпочечников, что приводит к снижению содержания гидрокортизона и альдостеро-

на в плазме крови даже после однократного введения препарата. Длительное введение этомидата может привести к недостаточности коры надпочечников (гипотензии, нарушению электролитного баланса, олигурии).

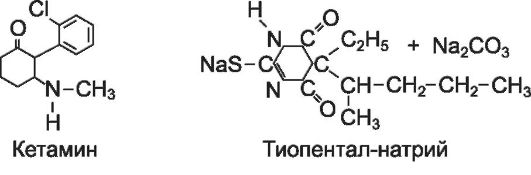

Кетамин - арилциклогексиламин, производное фенциклидина. Кетамин - уникальный препарат, который вызывает так называ- емую «диссоциативную анестезию», обусловленную тем, что кетамин угнетает одни структуры мозга и не влияет на другие. При введении кетамина возникает выраженная аналгезия, легкий снотворный эффект, амнезия (потеря памяти) с сохранением самостоятельного дыхания, мышечного тонуса, гортанного, глоточного и кашлевого рефлексов; сознание утрачивается лишь частично. Стадию хирурги- ческого наркоза кетамин не вызывает. Механизм действия кетамина связан с блокадой NMDA-рецепторов нейронов головного мозга, вследствие чего устраняется возбуждающее действие глутамата на определенные структуры ЦНС.

Применяют кетамин как для вводного наркоза, так и самостоятельно для обезболивания при кратковременных болезненных процедурах (в частности, при обработке ожоговой поверхности). Кетамин обладает высокой липофильностью, вследствие чего легко проникает в мозг, и его центральное действие развивается в течение 30-60 сек после внутривенного введения, длительность действия составляет 5-10 мин. Препарат также вводят внутримышечно. При внутримышечном введении действие наступает через 2-6 мин и продолжается 15-30 мин.

Среди средств для неингаляционного наркоза только кетамин увеличивает частоту сердечных сокращений, сердечный выброс и повышает АД. Максимальное влияние на сердечно-сосудистую систему отмечено на 2-4-й минуте и постепенно снижается через 10-20 мин. Механизм этого воздействия связан со стимуляцией симпатической иннервации и нарушением обратного нейронального захвата норадреналина.

В послеоперационном периоде после применения кетамина возникают яркие, нередко кошмарные, сновидения, психомоторное возбуждение, галлюцинации, которые устраняются диазепамом. Возможность возникновения послеоперационных психозов ограничивает широкое применение препарата.

Тиопентал натрия - производное барбитуровой кислоты. Механизм действия обусловлен взаимодействием тиопентала натрия с комплексом ГАМКА-рецептор - хлорный канал и усилением действия эндогенной ГАМК - основного тормозного медиатора в ЦНС.

Взаимодействуя со специфическими местами связывания (барбитуратными рецепторами) на ГАМКА-рецепторном комплексе, тиопентал натрия вызывает изменение конформации ГАМКА-рецептора, при этом повышается чувствительность рецептора к ГАМК, что приводит к более длительной активации хлорных каналов (ионы хлора входят в клетку и наступает гиперполяризация мембраны нейрона). Обладает некоторым прямым ГАМК-миметическим действием. Отличается высокой наркотической активностью и быстрым развитием наркотического действия. Вследствие высокой липофильности тиопентал натрия быстро проникает в ткани мозга и уже через 1 мин после внутривенного введения вызывает наркоз без стадии возбуждения. Длительность наркоза после однократного введения составляет 15-25 мин. После выхода из наркоза развивается продолжительный посленаркозный сон. Этот феномен связан с особенностью фармакокинетики препарата: тиопентал натрия накапливается в жировой ткани, при этом его концентрация в тканях мозга снижается. Это определяет небольшую продолжительность действия препарата. Последующее медленное выделение вещества из жировой ткани в кровь определяет способность тиопентала натрия вызывать посленаркозный сон.

Тиопентал натрия применяют для наркоза при кратковременных хирургических вмешательствах, для купирования психомоторного возбуждения и судорожных припадков. Наиболее часто тиопентал натрия применяют для вводного наркоза (введение в состояние наркоза без стадии возбуждения). Препарат выпускают во флаконах в виде порошка, который растворяют перед внутривенным введением (рН раствора около 10, при увеличении кислотности возможно образование осадка барбитуровой кислоты). Тиопентал натрия необходимо вводить медленно, так как при быстром введении возможно угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров (вплоть до развития апноэ и коллапса).

Метаболизм тиопентала натрия значительно длительнее, чем его перераспределение. В печени в час метаболизируется 12-16% вещества. Препарат противопоказан при нарушениях функции печени и почек (значительно увеличиваются продолжительность действия и токсичность тиопентала натрия).

Н а т р и я о к с и б а т (натрия оксибутират*) по химическому строению и свойствам близок ГАМК. Натрия оксибутират* в малых дозах оказывает седативное и мышечнорасслабляющее действие, а в больших - вызывает сон и наркоз. Наркотическая активность натрия оксибутирата* ниже, чем у тиопентала натрия. Препарат медленно

проникает в мозг и, как следствие, наркотическое действие развивается медленно, после внутривенного введения хирургическая стадия наркоза наступает только через 30-40 мин. Подобно всем неингаляционным средствам для наркоза натрия оксибутират* не вызывает стадию возбуждения. Длительность наркотического эффекта после однократного применения составляет 2-4 ч. Для наркотического действия натрия оксибутирата* характерна выраженная миорелаксация. Натрия оксибутират* повышает устойчивость организма к гипоксии.

Применяют натрия оксибутират* внутривенно, ректально и внутрь для вводного и базисного наркоза, а также для купирования психического возбуждения, профилактики и лечения гипоксического отека мозга и эклампсии.