Клинический атлас патологии глазного дна. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - 2013. -120 с.: ил.

|

|

|

|

Глава 7. Воспалительные заболевания сетчатки и хориоидеи

ХОРИОРЕТИНИТЫ

К хориоретинитам относят воспалительные заболевания сетчатки и хориоидеи.

Наружные слои сетчатки получают кровоснабжение из хориоидеи. В связи с этим воспалительные процессы хориоидеи и сетчатки тесно связаны. Лишь в единичных случаях первичное поражение сетчатки может проходить без вовлечения хориои-деи. В то же время воспалительные процессы в хо-риоидее, как правило, сопровождаются вторичным поражением сетчатки. Так как процесс чаще всего захватывает как хориоидею, так и сетчатку, то применяется термин «хориоретинит».

Этиология

По этиологии хориоретиниты можно подразделить на инфекционно-аллергические и инфекционные, аллергические неинфекционные, хориоретиниты при синдромных и системных заболеваниях, посттравматические.

Инфекционно-аллергические и инфекционные хориоретиниты могут быть вызваны вирусами, бактериями, паразитами, грибами.

Диагностика

Диагностика основывается на данных анамнеза, биомикроскопии, офтальмоскопии, ФАГД, иммунологического исследования крови и результатах детального общего обследования больного.

Однако при этом далеко не во всех случаях удаётся установить причину воспалительного процесса.

Клиника

Хориоретиниты могут быть монофокусными, мультифокальными и диффузными.

При офтальмоскопии в случае мультифокаль-ного хориоретинита видны множественные округлые фокусы желтоватого цвета, лежащие глубже ретинальных сосудов. Экссудат может проходить через мембрану Бруха и скапливаться в сетчатке, что вызывает помутнение сетчатки и придаёт ей сероватый оттенок. При распространении

в стекловидное тело экссудат образует точечные или диффузные помутнения (клетки воспаления в стекловидном теле). Интенсивность клеточной воспалительной реакции напрямую связана с тяжестью процесса. По мере прогрессирова-ния заболевания цвет фокусов на глазном дне постепенно меняется к белому в связи с образованием фиброзных отложений или истончением и атрофией сетчатки. Появляющиеся отложения пигмента располагаются обычно по краям фокусов, находящихся в стадии атрофии. Субъективно заболевание проявляется при вовлечении центральной зоны сетчатки или при помутнении стекловидного тела снижением остроты зрения. Иногда больные жалуются на микроили макро-псии. Возможно появление положительных скотом (рис. 7-1-7-5).

Юкстапапиллярный хориоретинит Йенсена встречается у людей молодого возраста. Появляется очаг экссудата овальной формы размером около 1 диаметра диска (ДД) зрительного нерва у диска зрительного нерва. Экссудат покрывает сосуды сетчатки, может распространяться в стекловидное тело. Заболевание сопровождается секторальными дефектами поля зрения и снижением остроты зрения. После стихания воспалительного процесса остаётся участок атрофии в перипапил-лярной зоне. Возможны рецидивы (рис. 7-6).

На ФАГД на поздних фазах видны очаги гиперфлюоресценции в перипапиллярной зоне, что соответствует экссудативному компоненту.

Диффузный хориоретинит офтальмоскопически определяется в виде зон отложения желтовато-белого или сероватого экссудата. Очаги занимают большую часть глазного дна. Постепенно экссудат организуется, оставляя после себя белые поля с большими хориоидальными сосудами. Появляются отложения пигмента различной формы. Сосуды сетчатки изменяются мало (рис. 7-7).

Осложнения

Осложнениями воспалительных заболеваний сетчатки и хориоидеи могут быть катаракта, эн-дофтальмит, экссудативная отслойка сетчатки,

при неблагоприятном исходе - атрофия глазного яблока.

Лечение

Лечение зависит от этиологии процесса и обязательно включает в себя курсы специфической терапии, антибиотики и кортикостероиды. Предпочтение нужно отдавать антибиотикам из группы аминогликозидов (гентамицин, нетро-мицин), так как они лучше проникают через ге-матоофтальмический барьер. Кортикостероиды можно назначать как местно, так и системно. При стихании острых проявлений заболевания возможна прямая лазерная коагуляция очагов на сетчатке.

ХОРИОРЕТИНИТЫ

ТОКСОПЛАЗМОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

При токсоплазмозе в 95 % случаев возникает хориоретинит, из них в 85 % процесс бывает двусторонним.

Диагностика

Офтальмоскопия, ФАГД, данные иммунологического исследования.

Клиника

Токсоплазмоз может быть врождённым и приобретённым.

При врождённом токсоплазмозе заражение плода происходит на ранней стадии внутриутробного развития. К глазным проявлениям врождённого токсоплазмоза относятся микрофтальм, персистирующая зрачковая мембрана, задняя полярная катаракта и атрофия зрительного нерва. В большинстве случаев этим изменениям сопутствует хориоретинит. Поражение может быть единичным или множественным и чаще локализуется в центральной зоне глазного дна. Первичный фокус воспаления появляется в сетчатке с вторичной воспалительной реакцией в хорио-идее. Поражение сетчатки выглядит сначала как бледно-красный отёчный фокус, иногда возвышающийся над уровнем окружающей сетчатки. При этом возникает помутнение в стекловидном теле. Вовлечение хориоидеи может привести к развитию острого хориоидита. Острая фаза

длится от 2 до 4 мес. и заканчивается пролиферацией пигмента в зоне поражения. Очаг поражения может также включать в себя атрофию хорио-идеи с чётко определяющимися хориоидальными сосудами. Края фокуса обычно чёткие. Атрофия диска зрительного нерва развивается вторично по отношению к хориоидиту.

Приобретённый токсоплазмоз может возникать в любом возрасте. Хориоретинит проявляется так же, как и при врождённом токсоплазмозе. Очаги поражения локализуются преимущественно вдоль сосудов, в макулярной области и около диска зрительного нерва. Вокруг очагов могут появляться геморрагии. Иногда офтальмоскопическая картина напоминает юкстапапилляр-ный хориоретинит. Возможна воспалительная клеточная реакция в стекловидном теле. При ФАГД определяются частичная облитерация сосудов вокруг зоны поражения и диффузная экс-травазальная гиперфлюоресценция, т. е. имеется периваскулит (рис. 7-8).

Лечение

Лечение включает в себя курсы специфической противотоксоплазмозной терапии (пи-риметамин, клиндамицин) антибиотики (лин-комицин, ровомицин), местное и системное применение кортикостероидов.

После стихания воспалительного процесса можно рекомендовать прямую лазерную коагуляцию хориоретинальных очагов.

Литература

1. Зайцева Н. С., Кацнельсон Л. А. Увеиты. - М.: Медицина, 1984.

2. Michaelson I. S. Textbook of the fundus of the eye. 3rd ed. - Edinburgh - New York. - Churchill Livingstone. - 1980. - P. 667-670.

3. Duke Elder Sir St.: Disease of the retina. System of ophthalmology. - Vol. X. - Himpton.

London. - 1967.

МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ПЛАКОИДНАЯ ПИГМЕНТНАЯ

ЭПИТЕЛИОПАТИЯ

В заднем полюсе появляются множественные очаги серого или белого цвета различной выраженности, поражается один или оба глаза.

Этиология и патогенез

Этиология точно не установлена, возбудителем предположительно считают вирус. Взгляды на патогенез неоднозначны. Существует предположение, что сначала поражается пигментный эпителий, отёк клеток которого приводит к нарушению питания и обменных процессов в сетчатке. Ряд авторов считает, что заболевание связано с первичным поражением хорио-капилляров.

Диагностика

Основными методами диагностики являются офтальмоскопия и ФАГД.

Клиника

Заболевание начинается остро, быстро развивается нарушение центрального зрения вследствие появления множественных субретинальных очагов в центральной зоне и средней периферии глазного дна. В поле зрения отмечаются центральные и парацентральные скотомы.

Через несколько дней или недель от начала заболевания происходит обратное развитие очагов, при этом на сетчатке выявляются множественные участки депигментации и скопления пигмента.

При ФАГД в острой фазе заболевания субре-тинальные очаги экранируют флюоресценцию, их слабое контрастирование появляется лишь через несколько минут после введения контраста. В период выздоровления ангиографическая картина изменяется: видны множественные участки гиперфлюоресценции, появляющиеся в раннюю артериальную фазу (рис. 7-9, 7-10).

Зрительные функции восстанавливаются до исходного уровня сразу после окончания острого периода, несмотря на сохраняющиеся множественные полиморфные изменения глазного дна.

Лечение

Показаны кортикостероиды местно и внутрь.

Литература

1. Кацнельсон Л. А., Форофонова Т. И., Бунин А. Я. Сосудистые заболевания глаз. - М.: Медицина, 1990. - С. 204 - 206.

2. Gass J. D. Stereoscopic atlas of macular diseases. - St. Louis etc.: CV MosbyCo., 1977. - P. 128-131.

АНГИИТЫ СЕТЧАТКИ Этиология

Васкулит (ангиит) сетчатки представляет собой воспаление и некроз сосудистой стенки. Этиология ангиитов многообразна, так как воспаление сосудов сетчатки может вызвать множество инфекционных агентов. Наиболее часто причинами ретиноваскулита становятся возбудители туберкулёза, бруцеллёза, вирусных инфекций, грибы, простейшие.

Патогенез

В основе этого воспалительного процесса лежит иммунопатологический механизм. Ангиит считают следствием первичного или вторичного отложения иммунных комплексов в стенке сосудов.

Диагностика

Существенную роль в диагностике этой патологии играют биомикроскопия, офтальмоскопия и ФАГД. Следует заподозрить васкулит сетчатки, если воспаление в основном поражает ретиналь-ные сосуды, хотя при этом поражаются и прилегающие сетчатка и стекловидное тело.

Классификация ангиитов сетчатки по этиологии

1. Ангииты сетчатки при воспалительных заболеваниях глаза.

2. Ангииты сетчатки при синдромных и системных заболеваниях.

3. Ангииты сетчатки при аутоиммунных заболеваниях.

4. Аутоиммунный ангиит сетчатки.

Клиника

При васкулите сетчатки в воспалительный процесс чаще вовлечены ретинальные вены, они окружены белым экссудатом в виде полос сопровождения или муфт. Ангиит может быть как генерализованным, так и локальным. Нередко на глазном дне появляются кровоизлияния и инфильтраты. Кистовидный отёк макулярной зоны указывает на вовлечение в процесс микроцирку-ляторного русла.

О поражении артерий сетчатки свидетельствуют муфты или полосы сопровождения вдоль них, а также их окклюзия. Одновременно возможно поражение переднего отрезка глаза (преципитаты, отёк радужки, экссудат в передней

камере). При биомикроскопии стекловидного тела отмечаются отложения в виде белых точек (лейкоциты). Количество таких отложений свидетельствует об остроте воспалительного процесса.

Клинические симптомы подтверждаются ФАГД. На ангиограмме виден экстравазальный выход флюоресцеина через порозную сосудистую стенку; в случае окклюзии сосуда наблюдается резкое ограничение его контрастирования, а при наличии анастомозов - ретроградное заполнение поражённого сосуда флюоресцеином (рис. 7-11 - 7-30).

Осложнения

Ангииты сетчатки могут осложняться гемоф-тальмом, вторичной неоваскулярной глаукомой и тракционной отслойкой сетчатки, основные принципы лечения которых изложены выше.

Лечение

Лечение ангиитов зависит от этиологического фактора и включает в себя курсы специфической

терапии, антибиотики, местное и системное применение кортикостероидов.

При вирусной этиологии заболевания применяют вирусостатические препараты (ацикловир, ганцикловир, вирулекс, зовиракс).

В случае окклюзивного ангиита, следствием которого становятся развитие ишемических зон сетчатки и появление неоваскуляризации, необходима лазер-коагуляция сетчатки, но прибегать к ней следует в неактивном периоде и под прикрытием медикаментозной терапии, включающей обязательное назначение стероидов. Если из-за недостаточной прозрачности сред лазерную коагуляцию не удаётся провести в должном объёме, необходима транссклеральная криопек-сия сетчатки.

Литература

Duke Elder Sir St.: Disease of the retina System of ophtalmology. - Vol. X. - Himpton.

London. - 1967.

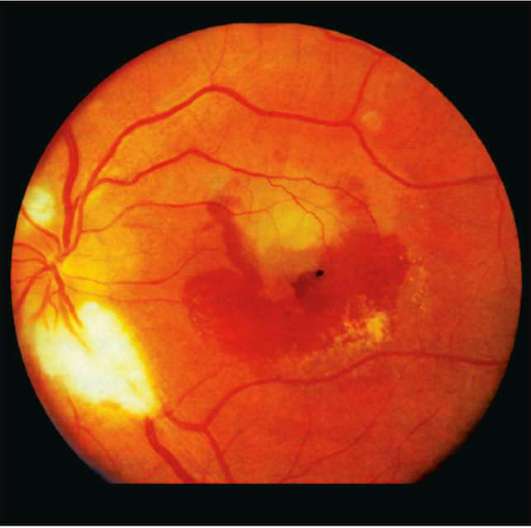

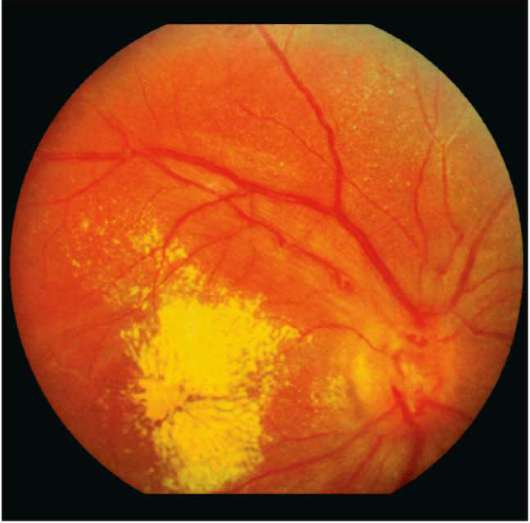

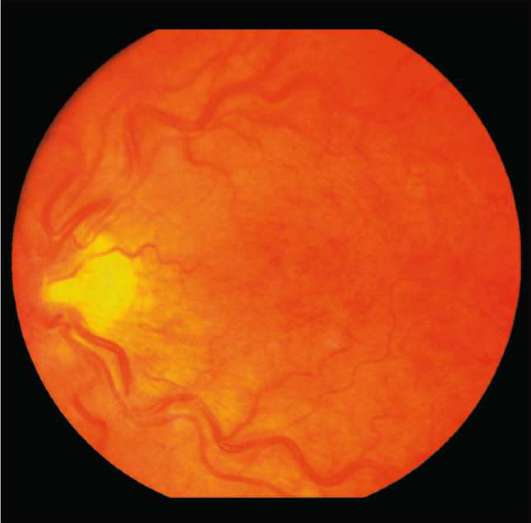

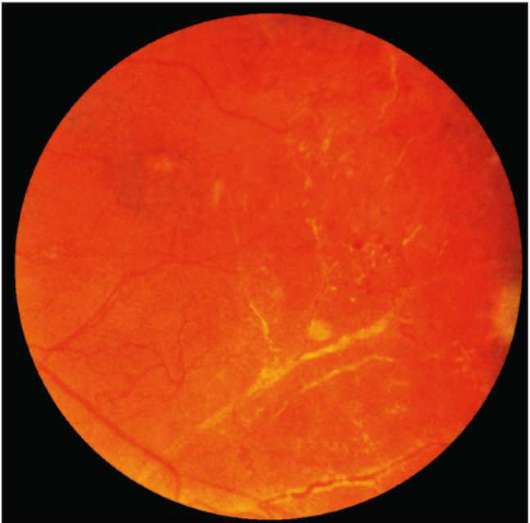

Рис. 7-1. Центральный хориоретинит. В парамакуляр-ной зоне сверху экссудативный округлый фокус с нечёткими границами размером 1 ДД с интраретиналь-ными геморрагиями и отложением твёрдого экссудата. В области диска зрительного нерва миелиновые волокна.

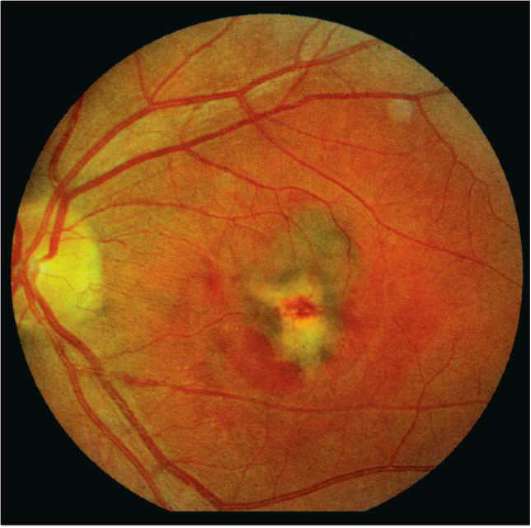

Рис. 7-2. Центральный хориоретинит. В макулярной области серовато-зеленоватый фокус неправильной формы (субретинальная неоваскулярная мембрана) с перифокальной геморрагией и отёком сетчатки.

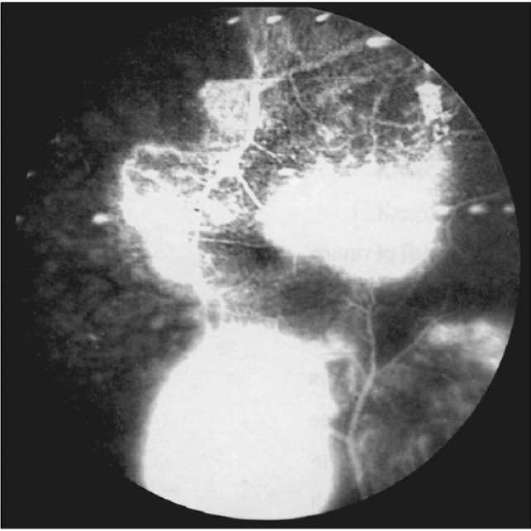

Рис. 7-3. ФАГД. Артерио-венозная фаза. Центральный хориоретинит. В парамакулярной зоне снаружи очаги гипо- и гиперфлюоресценции. Барьерная лазерная коагуляция.

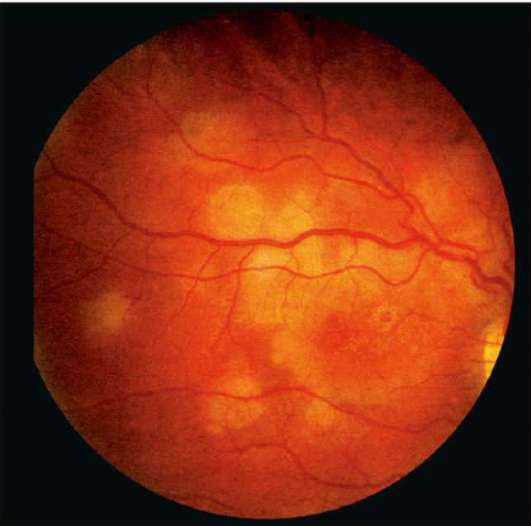

Рис. 7-4. Мультифокальный хориоретинит. Множественные округлые беловато-сероватые очаги, расположенные под ретинальными сосудами. В центральной зоне глазного дна сливные очаги с вторичными дистрофическими изменениями.

Рис. 7-5. Мультифокальный хориоретинит. Множественные полиморфные очаги различной давности в центре и на средней периферии. Кнаружи от макулы очаги с грубым отложением пигмента.

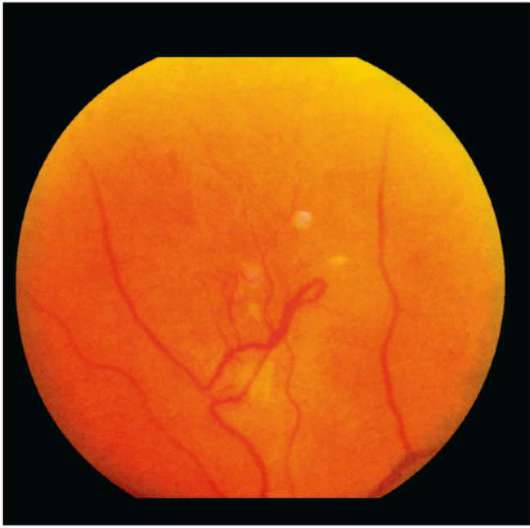

Рис. 7-6. Юкстапапиллярный хориоретинит. В юкста-папиллярной зоне овальный сероватый фокус с пери-фокальной субретинальной геморрагией. Отложение твёрдого экссудата в центральной зоне.

Рис. 7-7. Диффузный экссудативный хориоретинит. Обширные поля серо-белого экссудата.

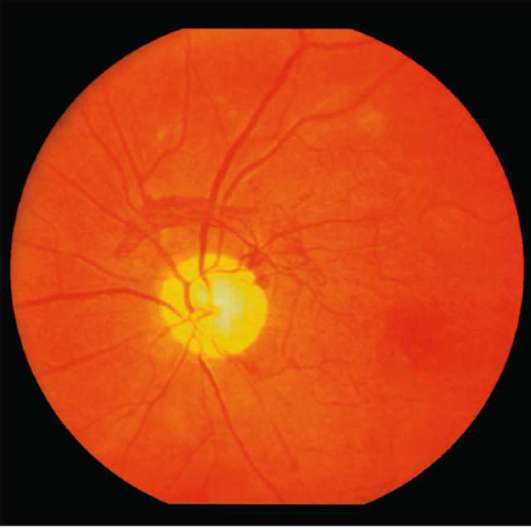

Рис. 7-8. Центральный хориоретинит токсоплазмозной этиологии. В центральной зоне глазного дна атрофи-ческий фокус округлой формы с чёткими границами размером 4 ДД с отложением пигмента.

Рис. 7-9. Мультифокальная плакоидная эпителиопа-тия. Множественные беловато-желтоватые очаги, расположенные на уровне пигментного эпителия. В отдельных участках глазного дна сливные очаги.

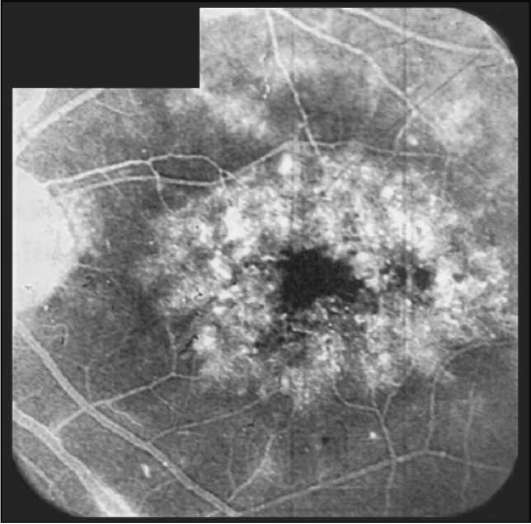

Рис. 7-10. ФАГД. Артерио-венозная фаза. Мульти-фокальная плакоидная эпителиопатия. Множественные очаги гипо- и гиперфлюоресценции, создающие пёструю картину глазного дна.

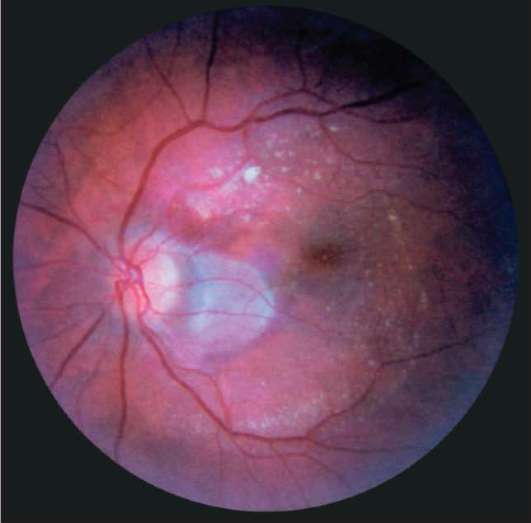

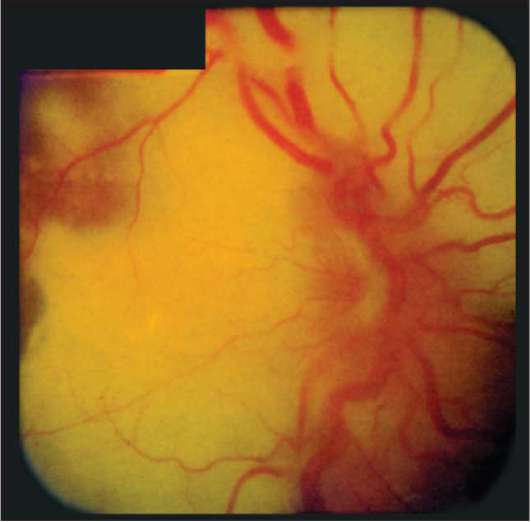

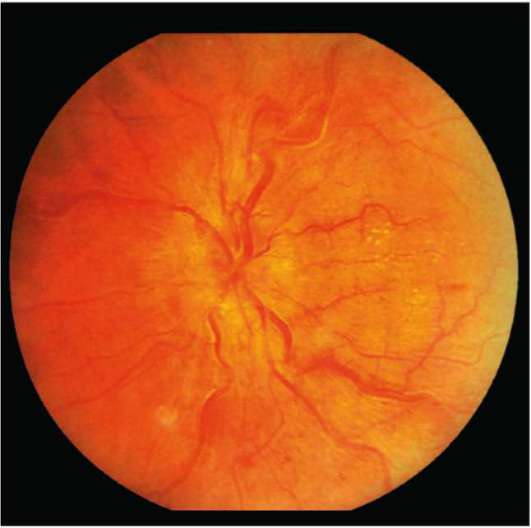

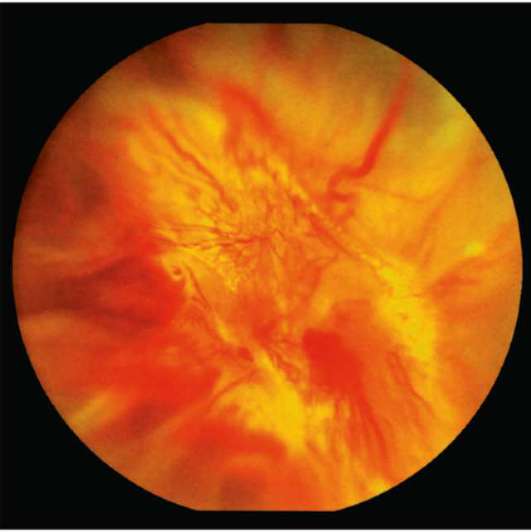

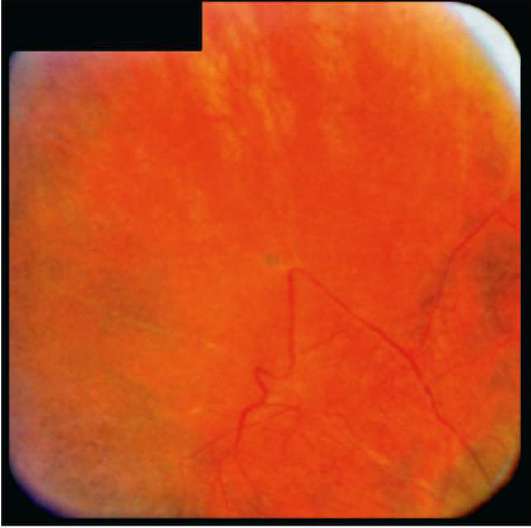

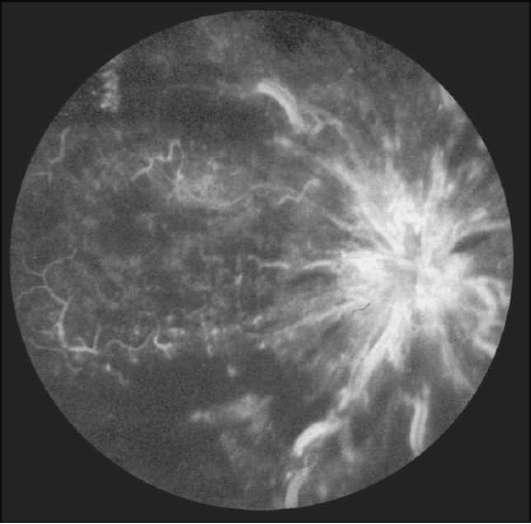

Рис. 7-11. Ангиит сетчатки. Расширенные вены, сосудистые петли на диске зрительного нерва, отёк ткани диска и перипапиллярной сетчатки, штрихообразные геморрагии.

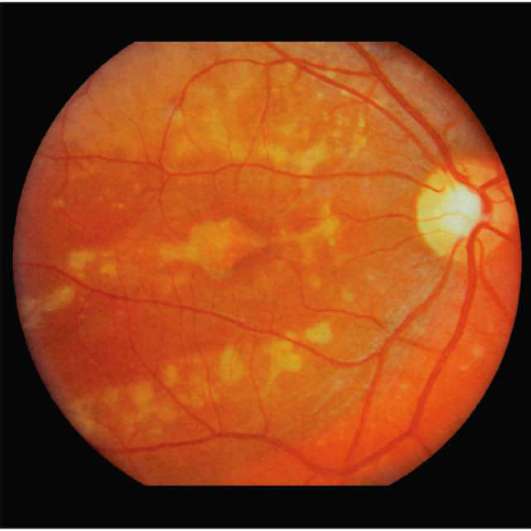

Рис. 7-12. Нейроретинит с явлениями ангиита. Расширенные вены неравномерного калибра, артерии сужены, отёк диска зрительного нерва, отложения твёрдого экссудата в центральной зоне.

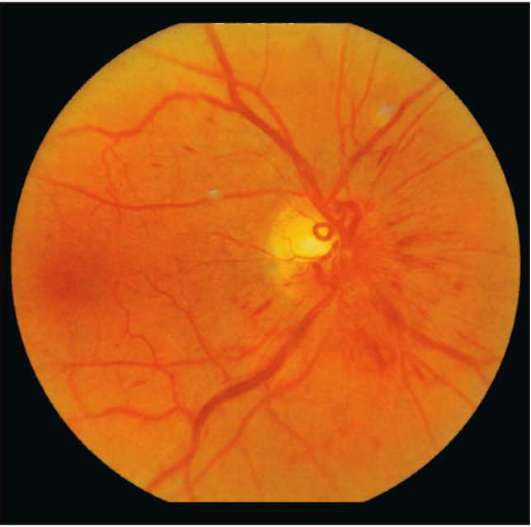

Рис. 7-13. Ангиит. Резко расширенные извитые вены неравномерного калибра, экссудат по ходу сосудов. Отёк диска зрительного нерва, точечные отложения твёрдого экссудата, мелкие геморрагии.

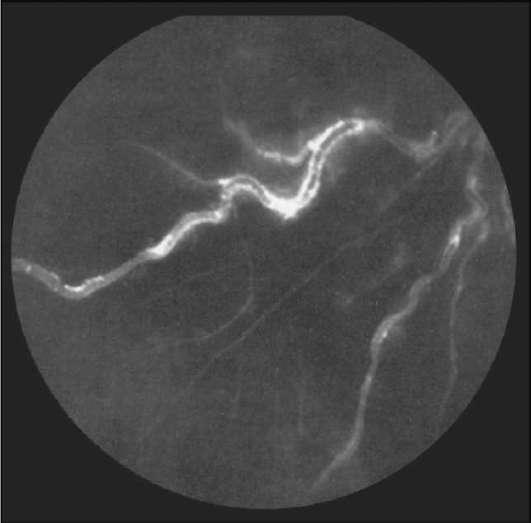

Рис. 7-14. Ангиит. Расширенные извитые вены, экссудат по ходу ретинальных вен, мелкие геморрагии.

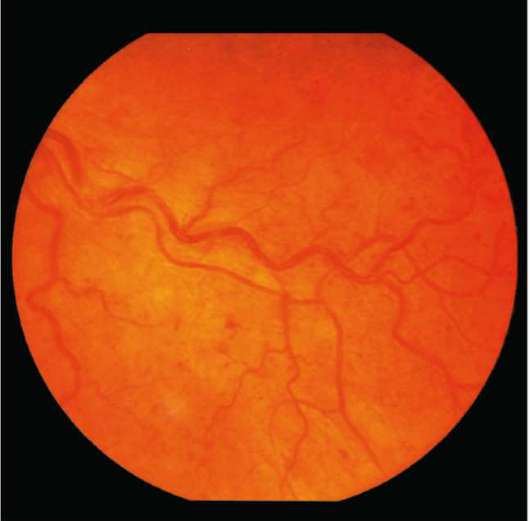

Рис. 7-15. Ангиит. Расширенные извитые вены с повышенной проницаемостью сосудистой стенки.

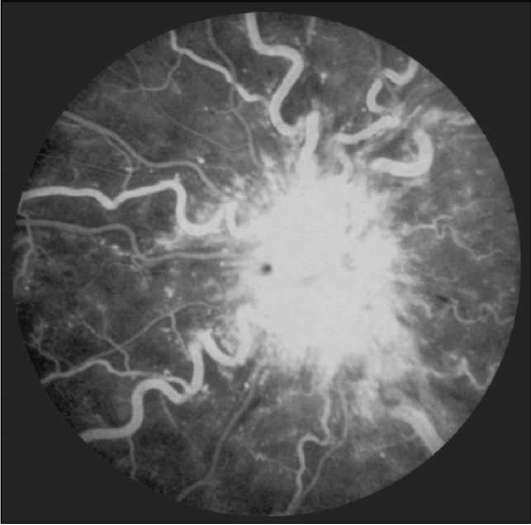

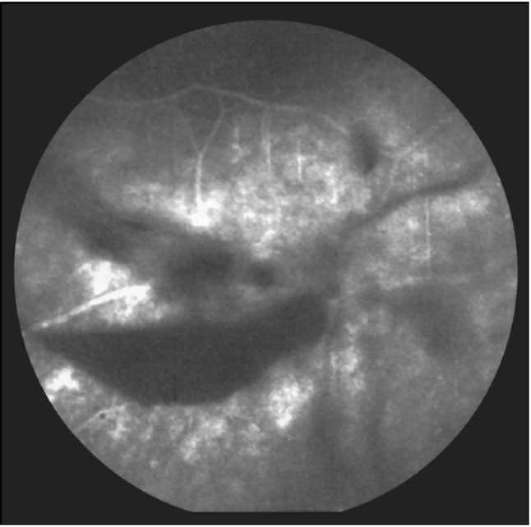

Рис. 7-16. Ангиит. Резко расширенные извитые вены, отёк диска зрительного нерва, кистовидный отёк в центральной зоне, повышенная проницаемость сосудистой стенки.

Рис. 7-17. Ангиит. Выраженные экссудативные отложения, глиоз диска зрительного нерва с неоваскуляри-зацией, преретинальные геморрагии.

Рис. 7-18. Ангиит сетчатки. Муфты по ходу сосудов. Диск зрительного нерва прикрыт экссудатом.

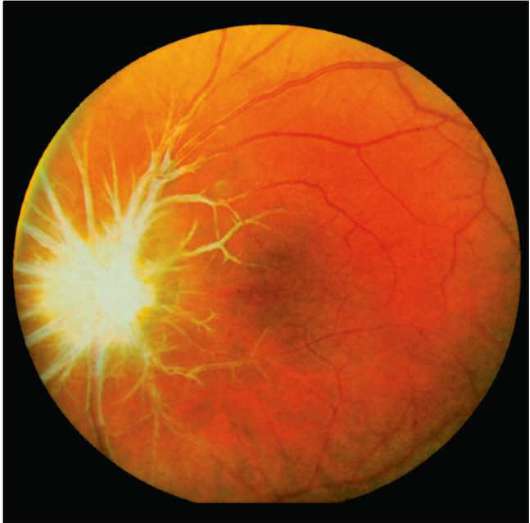

Рис. 7-19. Атрофия зрительного нерва с неоваскуляри-зацией после перенесённого ангиита сетчатки.

Рис. 7-20. Окклюзивный ангиит. Ретинальные сосуды частично облитерированы, извиты, муфты по ходу сосудов, макроаневризма.

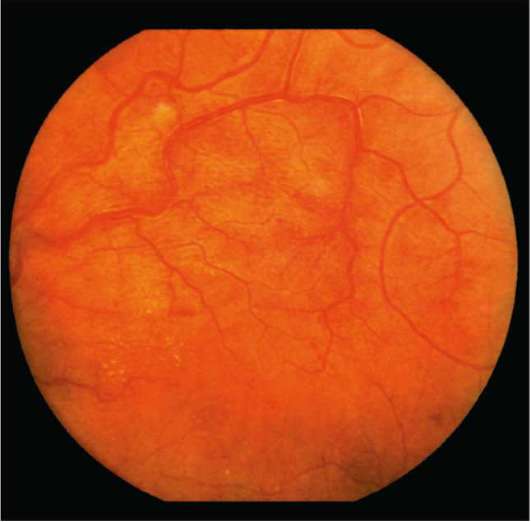

Рис. 7-21. Окклюзивный ангиит. На периферии глазного дна обширная ишемия сетчатки с облитерацией ретинальных сосудов.

Рис. 7-22. Ангиит. ФАГД. Поздняя фаза. Гиперфлюоресценция диска зрительного нерва обусловлена его неоваскуляризацией.

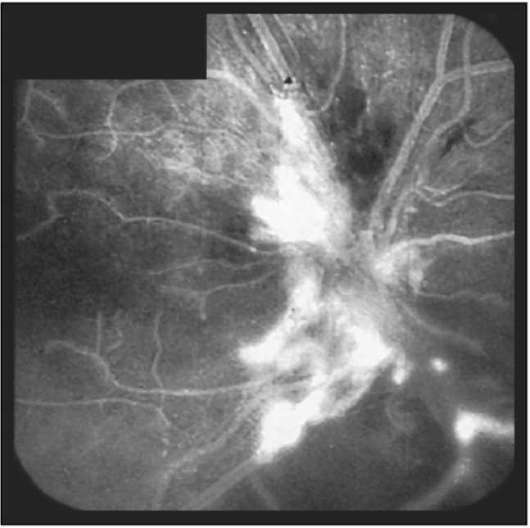

Рис. 7-23. Ангиит. ФАГД. Поздняя фаза. Гиперфлюоресценция диска зрительного нерва за счёт повышенной проницаемости папиллярных и перипапиллярных сосудов. Резко расширенные извитые вены.

Рис. 7-24. Ангиит. ФАГД. Поздняя фаза. Ретинальные вены расширены, неравномерного калибра, извитые, с пристеночной гиперфлюоресценцией.

Рис. 7-25. ФАГД. Поздняя фаза. Ангиит с геморрагической активностью на глазном дне. Преретинальные геморрагии в виде чаши экранируют подлежащую флюоресценцию.

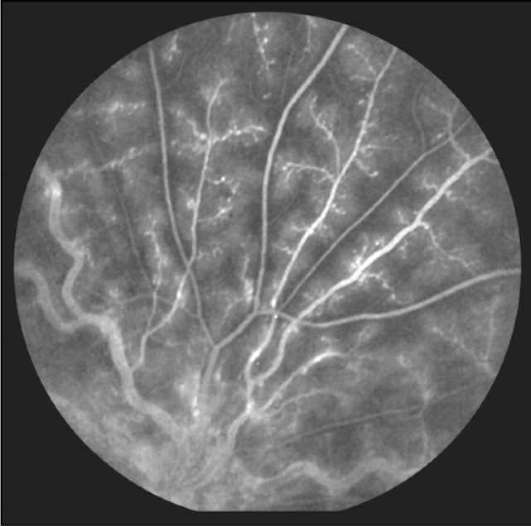

Рис. 7-26. ФАГД. Поздняя фаза. Ангиит. На средней периферии глазного дна ишемические зоны сетчатки, изменённые сосуды с повышенной проницаемостью стенки. Экстравазальная гиперфлюоресценция из плоской ретинальной неоваскуляризации и очаг гипофлюоресценции в области преретинальной геморрагии.

Рис. 7-27. Ангиит. Расширенные извитые вены неравномерного калибра с экстравазальной гиперфлюоресценцией. Микроаневризмы. ФАГД. Артерио-венозная фаза.

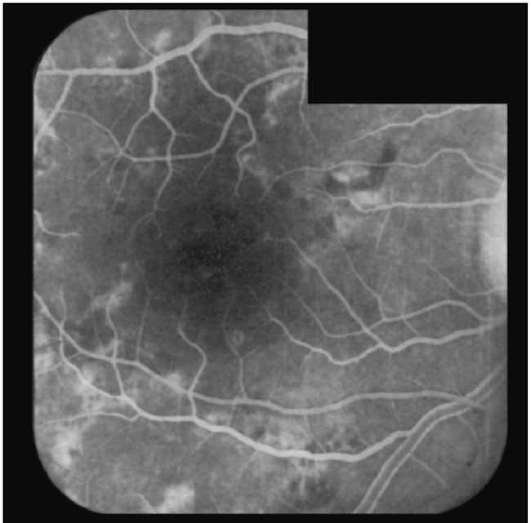

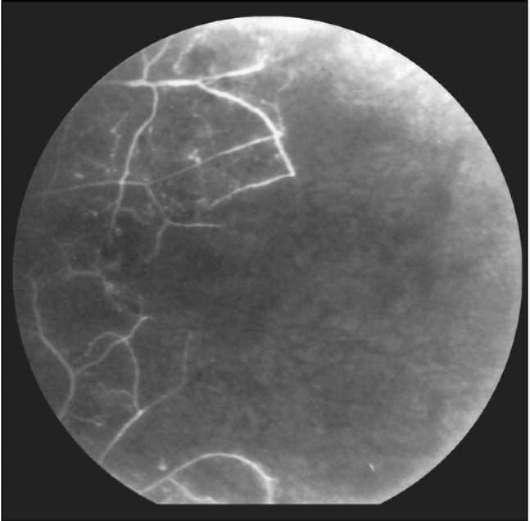

Рис. 7-28. ФАГД. Поздняя фаза. Окклюзивный ангиит. Отсутствие контрастирования окклюзированных сосудов. Обширные поля ишемии сетчатки.

Рис. 7-29. Окклюзивный ангиит. Ишемия сетчатки с гиперфлюоресценцией из новообразованных сосудов. ФАГД. Поздняя фаза.

Рис. 7-30. Ангиит сетчатки, омегообразно измененный сосуд с очагом экссудата.

Рис. 7-31. Кистовидный отёк макулы при ангиите сетчатки. ФАГД. Поздняя фаза.

Рис. 7-32. ФАГД. Поздняя фаза. Гиперфлюоресценция диска зрительного нерва за счет повышенной проницаемости папиллярных и перипапиллярных сосудов. Резко расширены вены. Частичная окклюзия ретиналь-ных сосудов в центре, выраженная геморрагическая активность.