Клинический атлас патологии глазного дна. Кацнельсон Л.А., Лысенко В.С., Балишанская Т.И. - 4-е изд., стер. - 2013. -120 с.: ил.

|

|

|

|

Глава 5. Ангиоматозы сетчатки

Этиология

К ангиоматозам сетчатки относится группа врождённых сосудистых заболеваний, в частности наружный экссудативный ретинит Ко-атса, микроаневризмы Лебера, болезнь Гип-пеля-Линдау и идиопатические парафовеальные телеангиэктазии.

БОЛЕЗНЬ КОАТСА

Болезнь Коатса является следствием аномалии сосудов сетчатки. В основном распространена у лиц молодого возраста. Чаще болеют мужчины (78 %). Как правило, заболевание локализуется в одном глазу. Двустороннее поражение отмечается лишь в 10 % случаев. Возможно развитие заболевания в возрасте от 8 до 10 лет (ювенильная форма), в возрасте от 40 до 60 лет отмечается сенильная форма, которая может сочетаться с гиперхолестеринемией.

Диагностика

Основными методами диагностики являются офтальмоскопия и ФАГД.

Клиника

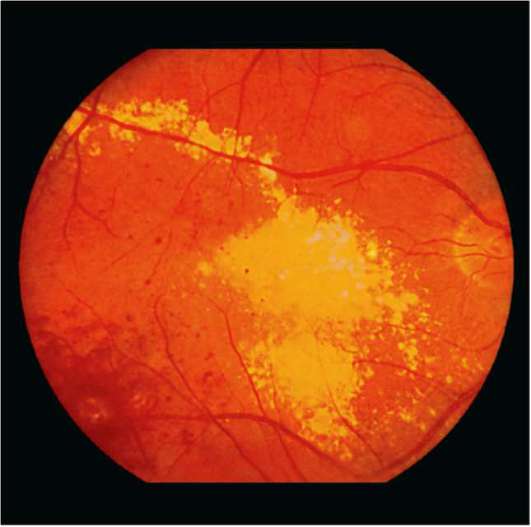

Заболевание характеризуется патологией сосудов сетчатки и массивным отложением твёрдого экссудата в сетчатке и субретинальном пространстве. Обычно изменения локализуются в одном из секторов глазного дна на средней периферии, но бывают случаи центральной локализации процесса (особенно в пожилом возрасте). Изменения сосудов заключаются в расширении капилляров, артериол и венул, макро- и микроаневризмах.

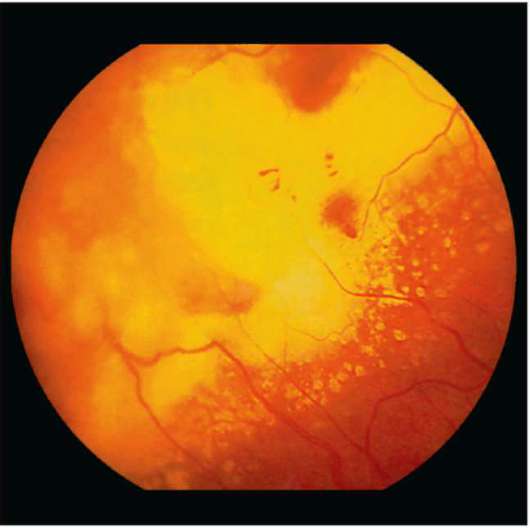

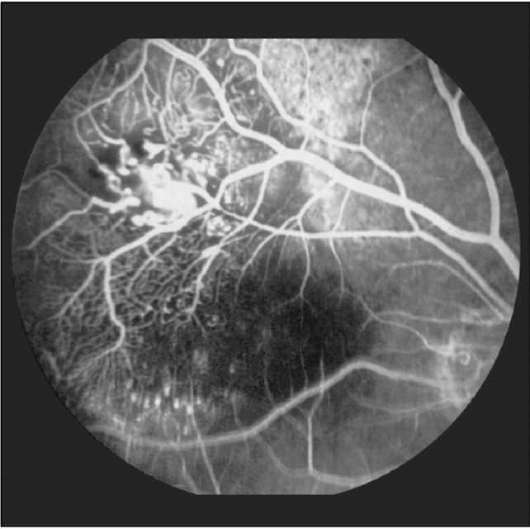

Нередко встречаются кровоизлияния, отложения холестерина. Возможно развитие отёка сетчатки в зоне поражённых сосудов и в центральной области. На периферии глазного дна в ряде случаев формируется пузыревидная экссудатив-ная отслойка сетчатки. При ФАГД наблюдаются

неравномерное контрастирование сосудов, изменение проницаемости их стенки с экстравазаль-ным выходом флюоресцеина (рис. 5-1-5-5).

Осложнения

Наиболее тяжёлые осложнения - вторичная глаукома, гемофтальм и экссудативная отслойка сетчатки.

Лечение

Показана лазерная коагуляция поражённых сосудов. При отслойке сетчатки делают циркляж с выпусканием субретинальной жидкости.

МИКРОАНЕВРИЗМЫ ЛЕБЕРА

По мнению многих современных авторов, микроаневризмы Лебера считаются начальной стадией ретинита Коатса.

Клиника

Офтальмоскопически в одном из секторов глазного дна наблюдаются множественные ме-шотчатые расширения капилляров и артериол, микроаневризмы, отложение твёрдого экссудата вокруг изменённых сосудов. Сетчатка в области поражения утолщена и отёчна (рис. 5-6).

Лечение

Лазерная коагуляция в области изменённых сосудов.

ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ПАРАФОВЕАЛЬНЫЕ

КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИИ

Возникают у соматически здоровых людей. Заболевание может поражать как мужчин, так и женщин. Возраст начала процесса от 15

до 70 лет. Этиология и патогенез недостаточно изучены.

Клиника

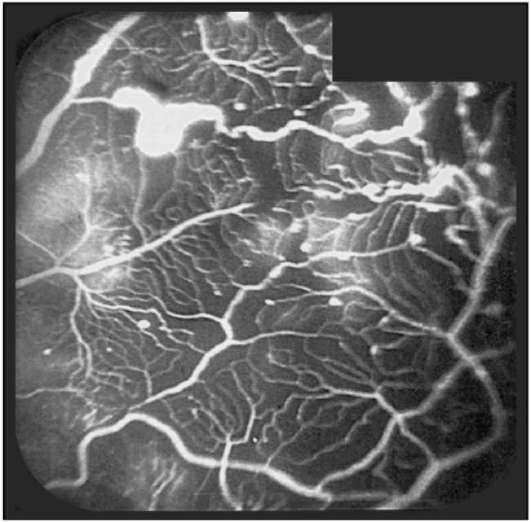

Ha глазном дне в парафовеальной зоне определяются капиллярные телеангиэктазии с отёком макулы. На флюоресцентной ангиограмме глазного дна в артерио-венозной фазе контрастиру-ются эктазированные капилляры с нарушенной проницаемостью стенки (выход флюоресцеина). Через 5-7 мес. нередко развиваются субретиналь-ные изменения: неоваскуляризация, экссудация, геморрагии и гиперплазия пигментного эпителия

(рис. 5-7-5-11).

Лечение

Консервативное лечение малоэффективно. Назначают ангиопротекторы и дегитратацион-ные препараты. Возможно барьерная лазеркоа-гуляция сетчатки в центральной зоне.

БОЛЕЗНЬ ГИППЕЛЯ-ЛИНДАУ

Болезнь Гиппеля-Линдау обозначается как ту-морообразная ретинальная ангиома. В некоторых случаях эта патология сочетается с поражением мозжечка. Болезнь передаётся по аутосомно-до-минантному типу наследования с неполной пе-

нетрацией. Проявляется в любом возрасте - от раннего детства до 60 лет.

Клиника

Ангиома формируется во внутренней части сетчатки и по мере роста занимает всю её толщину. При значительном росте ангиомы питающие её сосуды увеличиваются и располагаются на всём протяжении от ангиомы до диска зрительного нерва. Сосуды, преимущественно вены, резко расширены и штопорообразно извиты. Развиваются ишемия сетчатки, интрарети-нальный отёк, кистозная дегенерация центральной зоны сетчатки, появляются кровоизлияния. Возможна экссудативная отслойка сетчатки (рис. 5-12-5-16).

Лечение

Лечение заключается в разрушении анги-оматозного узла и питающих сосудов с помощью лазерной коагуляции, криопексии или диатермокоагуляции.

Литература

1. Кацнельсон Л. А., Форофонова Т. И., Бунин А. Я. Сосудистые заболевания глаз. - М.: Медицина, 1990. - С. 155-175.

2. Tasman W. Eales' disease, Coats disease and Lebers' miliary aneurysms// Current diagnosis and

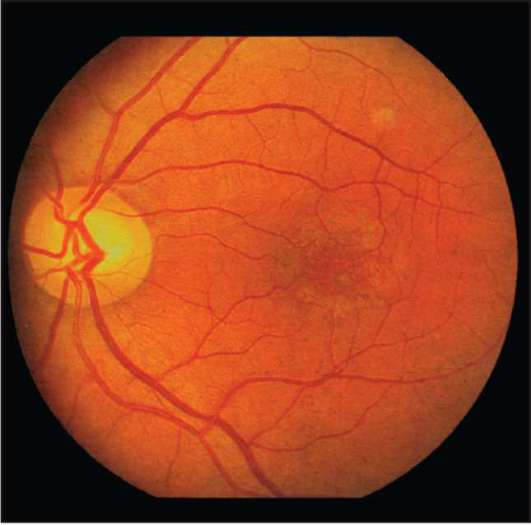

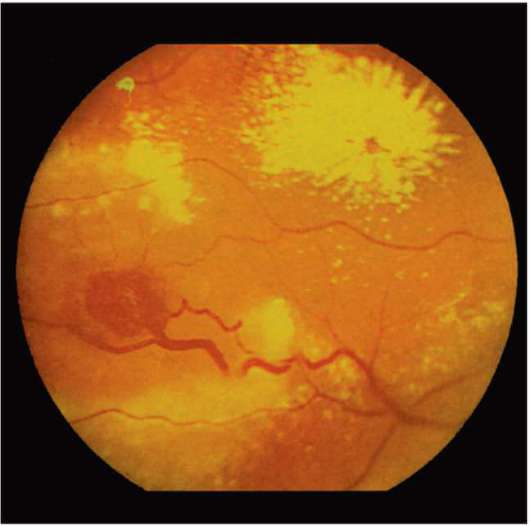

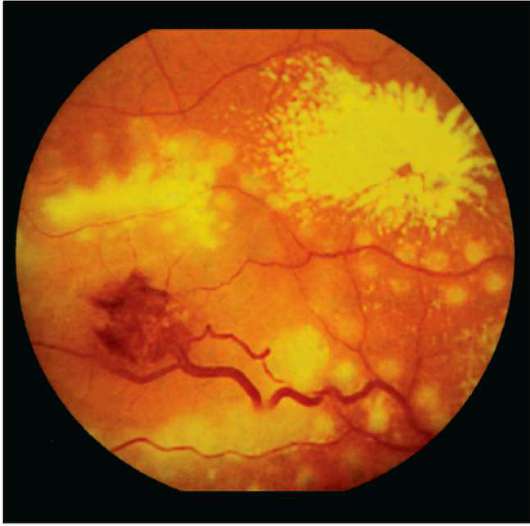

Рис. 5-1. Центральный экссудативный ретинит Коатса с отложениями твёрдого экссудата в центральной зоне глазного дна и геморрагиями.

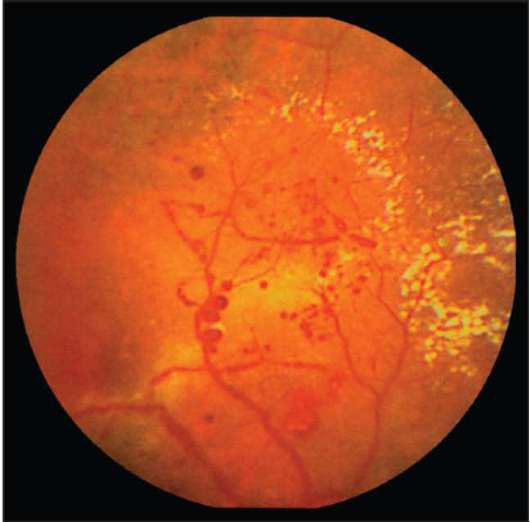

Рис. 5-2. Экссудативный ретинит Коатса. Массивные интра- и субретинальные отложения экссудата в зоне аномальных сосудов на средней периферии глазного дна.

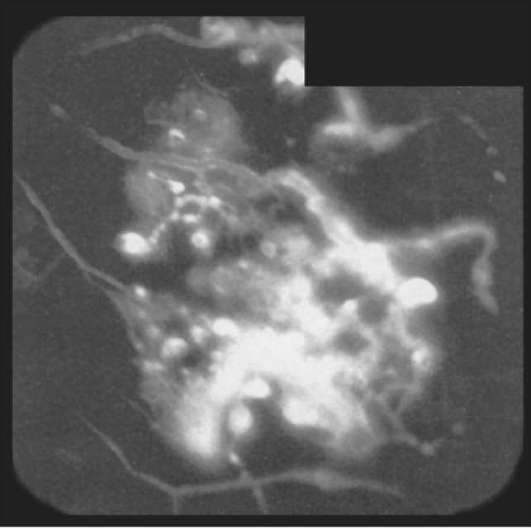

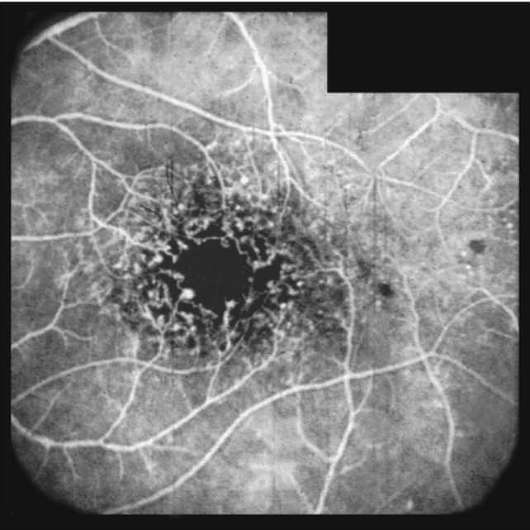

Рис. 5-3. ФАГД. Артерио-венозная фаза. Телеангиэкта-зии, микроаневризмы в парацентральной зоне глазного дна у больного с центральным ретинитом Коатса.

Рис. 5-4. Экссудативный ретинит Коатса. ФАГД. Поздняя фаза. Мешотчатые макроаневризмы, телеангиэкта-зии, расширенные интраретинальные сосуды на средней периферии глазного дна.

Рис. 5-5. ФАГД больного с ретинитом Коатса. Поздняя фаза. Экстравазальная флюоресценция сетчатки в зоне аномальных сосудов, обусловленная повышенной проницаемостью сосудистой стенки, микро- и макроаневризмы, дилатация артерий и вен. Ишемические зоны сетчатки.

Рис. 5-6. Микроаневризмы Лебера.

Рис. 5-7. Парафовеальные телеангиэктазии.

Рис. 5-8. Парафовеальные телеангиэктазии с перифо-кальным отложением твердого экссудата.

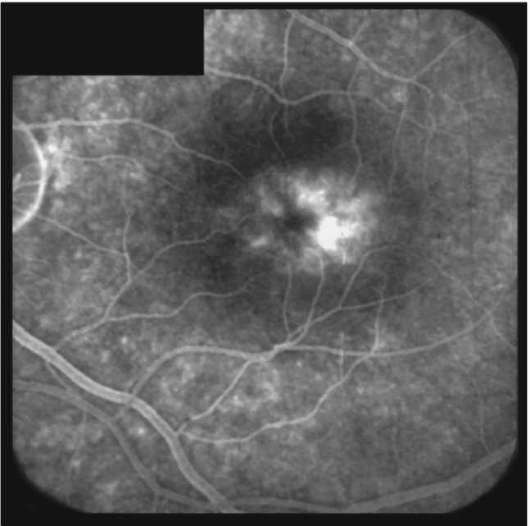

Рис. 5-9. ФАГД. Артериальная фаза. Парафовеальные телеангиэктазии, расширенная интраретинальная сосудистая сеть, мелкие ишемические зоны сетчатки.

Рис. 5-10. ФАГД того же больного, что на рис. 5-8. Поздняя фаза. Гиперфлюоресценция кистовидного отёка макулы.

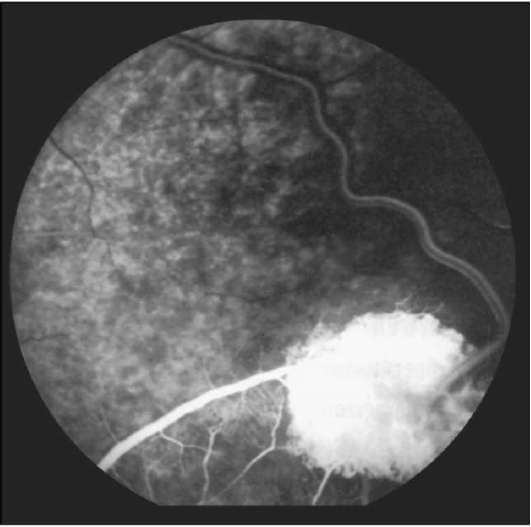

Рис. 5-11. ФАГД. Артериовенозная фаза. Парафовеаль-ные телеангиэктазии, аваскулярная зона расширена за счёт окклюзии концевых капилляров.

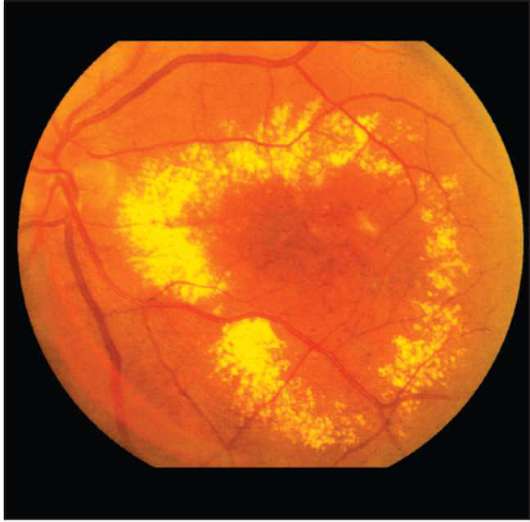

Рис. 5-12. Ангиоматозный узел на средней периферии глазного дна с отёком и массивным отложением экссудата на сетчатке.

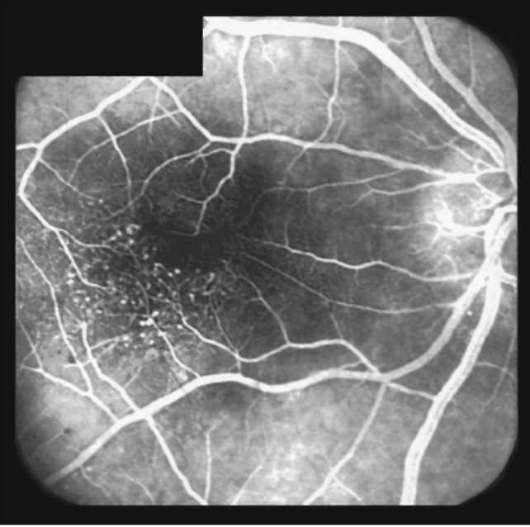

Рис. 5-13. Первый этап лазерной коагуляции сетчатки вокруг ангиоматозного узла и экссудативной отслойки нейроэпителия.

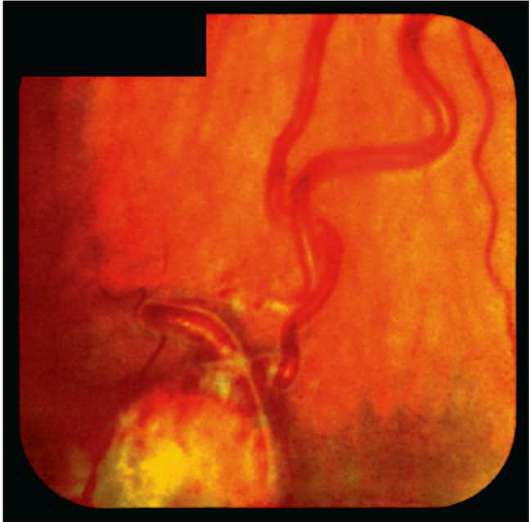

Рис. 5-14. Ангиоматозный узел с элементами рубцевания, его приводящий и отводящий сосуды.

Рис. 5-15. Ангиоматозный узел. Контрастирование приводящего сосуда и отсутствие контраста в отводящем сосуде. ФАГД. Артериальная фаза.

Рис. 5-16. ФАГД того же больного, что на рис. 5-15. Поздняя фаза. Гиперфлюоресцирующий ангиоматоз-ный узел.