Патофизиология : рук. к практ. занятиям : учебное пособие / под ред. В. В. Новицкого, О. И. Уразовой. - 2011. - 336 с.

|

|

|

|

ТЕМА 4. ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ

ЦЕЛЬ

• Рассмотреть общие закономерности возникновения и развития общего адаптационного синдрома, реакций острой фазы, шока и комы.

• Разобрать механизмы развития и проявлений общих реакций организма при действии повреждающих агентов.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

• Что такое «стресс» или «общий адаптационный синдром»? Каковы причины их возникновения?

• Какие изменения в организме при стрессе называют «триада Селье»?

• Какие стадии выделяют в развитии стресса? Какие изменения характерны для каждой из них?

• В чем заключается патогенез стресса?

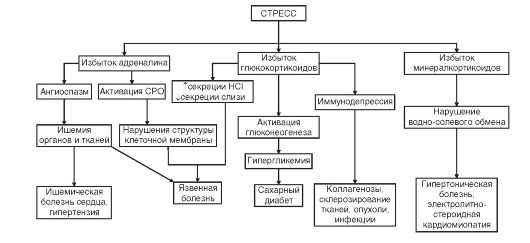

• Какие гормоны опосредуют проявления стресса (рис. 4.1)? Каков механизм их действия?

• Каковы механизмы стрессорных повреждений? Что понимают под болезнями адаптации?

• Как эндогенные системы организма участвуют в защите от стресса?

• Что такое «психогенный стресс»? Каковы его проявления?

• Что понимают под реакциями острой фазы? Каков механизм их развития?

• Как осуществляются реакция острой фазы и контроль синтеза белков острой фазы?

• Что такое «шок» и «коллапс» (рис. 4.2)? В чем их сходство и различие?

• Чем характеризуется вазоконстрикторный механизм компенсации при шоке?

• В чем суть вазодилататорного механизма компенсации при шоке?

Рис. 4.1. Болезни адаптации: СРО - свободнорадикальное окисление

Рис. 4.1. Болезни адаптации: СРО - свободнорадикальное окисление

Рис. 4.2. Патогенез коллапса: ОЦК - объём циркулирующей крови; АД артериальное давление

Рис. 4.2. Патогенез коллапса: ОЦК - объём циркулирующей крови; АД артериальное давление

• Какие виды шока различают в зависимости от этиологии? Чем они характеризуются?

• Каковы особенности патогенеза отдельных видов шока?

• Какие «порочные круги» могут развиться при шоке?

• Что означает термин «кома»? Каковы ее причины и патогенез

(табл. 4.1)?

Таблица 4.1. Этиология, патогенез и проявления комы ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

1. Первичные поражения ЦНС: инсульты, эпилепсия, черепно-мозговая травма, воспалительные и опухолевые процессы головного мозга.

2. Эндокринные заболевания: сахарный диабет, гипотиреоз, гипокортизолизм, гипопитуитаризм.

3. Гипоксии.

4. Интоксикации: эндогенные (почечная, печеночная недостаточности и др.), экзогенные (отравление алкоголем, наркотиками, фосфорорганическими соединениями, угарным газом и др.).

5. Потеря воды и электролитов.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

1. Нарушения клеточного дыхания и обмена веществ в головном мозге (дефицит макроэргов, увеличение образования АДФ, лактата, аммиака).

2. Нарушения баланса электролитов и дестабилизация мембранного потенциала нейронов (расстройство КОС и обмена К+, Na+, Mg2+, Ca2+).

3. Нарушения образования и выделения медиаторов в синапсах ЦНС.

4. Изменения метаболизма, структуры и функции головного мозга (набухание, отек, повышение внутричерепного давления, нарушения гемо- и ликвородинамики).

5. Усугубление гипоксии нейронов и угнетение их функции, расстройства регуляции вегетативных функций.

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

I стадия (начальная): психическое беспокойство, инверсия сна, атаксия.

II стадия (прекомы): сонливость, депрессия, спутанность сознания; резкое ослабление реакций на внешние раздражители; снижение болевой чувствительности.

III стадия (сопор): потеря сознания с периодическим прояснением, особенно при сильном болевом раздражении; спазм отдельных мышц, иногда непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

IV стадия (глубокая кома): полная утрата сознания; арефлексия; отсутствие роговичного и зрачкового рефлексов; тяжелые вегетативные расстройства (артериальная гипотензия, сердечные аритмии, периодическое дыхание, падение температуры тела, тазовые расстройства, центральные параличи).

ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ САМОПОДГОТОВКЕ

4-1. К изменениям, свидетельствующим о развитии второй стадии общего синдрома адаптации при стрессе, относят:

1) повышение резистентности;

2) снижение артериального давления;

3) повышение продукции глюкокортикоидов;

4) повышение лактации у кормящих женщин;

5) гипертрофию коры надпочечников.

A. 1, 3, 5. Б. 1, 2, 5.

B. 1, 3, 4.

4-2. Развитие второй стадии общего синдрома адаптации при стрессе сопровождается:

1) понижением резистентности;

2) увеличением тимуса;

3) повышением продукции глюкокортикоидов;

4) гипоплазией коры надпочечников;

5) обострением хронических заболеваний.

4-3. При развитии общего адаптационного синдрома нарастает концентрация:

1) вазопрессина;

2) тиреоидных гормонов;

3) гонадолиберина;

4) инсулина;

5) глюкокортикоидов.

A. 1, 3, 5. Б. 1, 2, 5.

B. 2, 3, 4.

4-4. Наступление третьей стадии при стресс-синдроме вызвано:

1) истощением функций коры надпочечников;

2) гиперфункцией мозгового слоя надпочечников;

3) гипофункцией щитовидной железы.

4-5. К периферической стресс-лимитирующей системе относят:

1) кининовую систему;

2) простагландины F;

3) стрессорные белки.

4-6. К главным белкам реакции острой фазы относят:

1) амилоидный Р-белок;

2) церулоплазмин;

3) С-реактивный белок;

4) гаптоглобин;

5) фибриноген.

4-7. К проявлениям реакции острой фазы относят: 1) лихорадку;

2) повышение синтеза С-реактивного белка;

3) лейкопению;

4) повышение продукции IL-1, IL-6, TNF;

5) угнетение функций Т- и В-лимфоцитов;

A. 1, 3, 4. Б. 1, 2, 5.

B. 1, 2, 4.

4-8. Патогенез шока связан с первичной недостаточностью вазоконстрикторной реакции:

1) да;

2) нет.

4-9. Возврат крови к сердцу при шоке снижается вследствие:

1) централизации кровообращения;

2) избыточного выхода жидкости из сосудов;

3) депонирования крови в капиллярах;

4) образования тромбов в крупных венах;

5) избыточного выделения катехоламинов и кортикостероидов.

A. 1, 2, 3. Б. 2, 4, 5.

B. 1, 2, 5.

4-10. Ведущими патогенетическими факторами в развитии кардиогенного шока служат:

1) нарушение сократительной функции сердца;

2) нарушение ритма сердца;

3) болевое раздражение;

4) усиленная потеря жидкости и электролитов;

5) активация протеолитических систем.

A. 1, 2, 3. Б. 2, 4, 5.

B. 1, 3, 5.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Часть I. Проведение внутригрупповой конференции по теме «Шок» Рекомендуемые темы докладов

• Механизмы нарушения микроциркуляции при различных видах шока.

• Особенности метаболизма в тканях при развитии шока.

• Роль изменений функции нервной и эндокринной систем в патогенезе шока.

Часть II. Решение ситуационных задач

При решении ситуационных задач необходимо определить, какие параметры гомеостаза изменены, и установить механизм наблюдаемых расстройств.

Задача 4-1. У больной, попавшей в стационар через сутки после сильного душевного потрясения, уровень адренокортикотропного гормона в крови составляет 99,1 нг/л (норма: 10-80 нг/л), глюкокортикоидов - 220 мкг/л (норма: 170+15 мкг/л), артериальное давление - 145/100 мм рт.ст., пульс - 85 в минуту. Больная жалуется на повышенную тревожность, необоснованные приступы страха.

Какое состояние (процесс) развилось у пациентки? Какой стадии развития процесса соответствуют наблюдаемые изменения? Чем они обусловлены?

Задача 4-2. Как обнаружили исследования, проводимые на членах летного состава ВВС США, у новобранцев экипажа бомбардировщика во время вылета и после него резко повышается выделение 17-оксикетостероидов с мочой. По мере увеличения летного стажа это явление уменьшается. Параметры гормонального фона у летчиков, находящихся в составе экипажа несколько месяцев, не изменялись.

Какое состояние (или синдром) наблюдалось у молодых членов экипажа? Какие стадии выделяют в развитии данного состояния?

Задача 4-3. Группа монтажников, недавно окончивших училище и приступивших к работе, согласилась на исследование параметров гормонального фона, регистрируемых непосредственно во время рабочего дня. Как показало исследование состояния молодых рабочих, по мере увеличения высоты, на которой им приходится работать (с 4 до 24 м), выделение катехоламинов возрастает в 2-3 раза. Однако по мере увеличения рабочего стажа это явление становилось менее выраженным.

Развитие какого синдрома вызывало повышение содержания катехоламинов в крови рабочих? Почему это происходило? Какие стадии наблюдались в ходе развития данного состояния?

Задача 4-4. В реанимационное отделение больницы доставлен мужчина 40 лет, получивший травму при автомобильной катастрофе. Выявлены множественные переломы ребер и ключицы, многочис-

ленные ушибы мягких тканей; не исключены внутренние кровоизлияния. Больной стонет, сознание заторможено, на вопросы отвечает невнятно. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь. Пульс слабого наполнения, 120 в минуту. Артериальное давление в плечевой артерии - 90/60 мм рт.ст. Дыхание поверхностное, с перерывами. Зрачки расширены. При анализе крови обнаружено:

■ содержание гемоглобина - 140 г/л;

■ количество эритроцитов - 5х1012/л;

■ количество лейкоцитов - 12х109/л;

■ количество эозинофилов - 0;

■ количество базофилов - 0;

■ нейтрофилов палочкоядерных - 8%;

■ нейтрофилов сегментоядерных - 70%;

■ моноцитов - 6%;

■ лимфоцитов - 16%;

■ СОЭ - 20 мм/ч;

■ температура тела - 35 °С.

На развитие какой стадии шока указывают перечисленные симптомы? Каковы механизмы наблюдаемых клинических проявлений?

Задача 4-5. В приемное отделение больницы доставлена женщина 62 лет с жалобами на сильные боли за грудиной, отраженные в левую половину шеи и левое плечо. Из анамнеза установлено, что боли такой локализации наблюдались и раньше, но были менее интенсивными, быстро ослабевали при приеме валидола. На этот раз валидол облегчения не принес. При обследовании получены следующие данные: тоны сердца глухие, границы сердца расширены, пульс слабого наполнения, 110 в минуту, аритмичен, артериальное давление - 80/55 мм рт.ст., дыхание прерывистое, частота дыхательных движений - 12 в минуту. На ЭКГ обнаружены изменения, характерные для инфаркта миокарда в области передней стенки левого желудочка.

Какое состояние развилось у данной пациентки? Какие из обнаруженных симптомов могут подтвердить ваше заключение?

Задача 4-6. Больной В., 17 лет, доставлен в больницу в тяжелом состоянии с ожогами рук и верхней половины тела (площадь ожога более 30% поверхности тела). Сознание угнетено, артериальное давление - 80/45 мм рт.ст., пульс - 110 в минуту, слабого наполнения, дыхание частое и поверхностное, температура тела - 37,4 °С. Анализ крови:

■ содержание гемоглобина - 175 г/л;

■ количество эритроцитов - 5,7х1012/л;

■ количество лейкоцитов - 17х109/л;

■ гематокрит - 0,54 л/л.

Какой синдром развился у больного? Каковы механизмы выявленных изменений?

Задача 4-7. Больная Л., 37 лет, поступила в приемный покой больницы с размозжением левой руки через 15 мин после автомобильной аварии. Больная возбуждена, жалуется на боль, артериальное давление - 145/100 мм рт.ст., пульс - 75 в минуту. Через 10 мин состояние больной быстро ухудшилось, она утратила активность, перестала отвечать на вопросы врачей, кожный покров побледнел, покрылся холодным липким потом, артериальное давление снизилось до 80/45 мм рт.ст., пульс стал 120 в минуту, слабого наполнения, дыхание частое и поверхностное. Через 50 мин, несмотря на переливание крови, артериальное давление снизилось до 50/30 мм рт.ст., пульс участился до 120 в минуту. Больной провели внутриартериальное нагнетание 250 мл крови в лучевую артерию, что привело к быстрому подъему артериального давления до 110/70 мм рт.ст.

Какое состояние развилось у больной? Какие стадии наблюдались в ходе развития данного состояния?

Задача 4-8. У больной 52 лет, поступившей в клинику с диагнозом «подозрение на рак желудка», внезапно началось массивное кровотечение. Пациентка была прооперирована (проведена гастрэктомия). В ходе противошоковой терапии, начатой во время операции, больной ввели 2 л цельной донорской крови и 1,5 л плазмозаменителей. На 3-и сутки после операции, несмотря на восстановление нормальной концентрации гемоглобина в крови, состояние пациентки оставалось тяжелым: больная жаловалась на слабость, головные боли и головокружение, урежение мочеиспускания. Объективно: кожа рук и ног холодная, пульс частый и слабый, артериальное давление снижено (65/35 мм рт.ст.), олигурия, тяжелые расстройства внешнего дыхания и желтушная окраска кожи и склер.

Какое состояние наблюдалось у больной на третьи сутки после операции? Каковы причины и механизмы развития данного состояния?

Задача 4-9. Пациентке В., 30 лет, поступившей в стационар с гнойной ангиной, была назначена антибиотикотерапия. Через 20 мин после инъекции препарата у нее возникли общее психомоторное возбуждение, чувство страха, сильная пульсирующая головная боль, гиперемия

лица, кожный зуд, повышенное потоотделение. Артериальное давление - 160/90 мм рт.ст., пульс - 110 в минуту. Состояние больной продолжало интенсивно ухудшаться: появились слабость, нарастающее чувство удушья с затруднением выдоха, бледность лица, спутанность сознания, резко снизилось артериальное давление - до 70/50 мм рт.ст. Пациентке была оказана неотложная медицинская помощь.

Какое состояние развилось у пациентки после введения антибиотика? Какие стадии наблюдаемого процесса можно выделить? Каковы механизмы развития этого явления?

Задача 4-10. Больной Н., 38 лет, поступил в приемное отделение без сознания. Из анамнеза известно, что он болен сахарным диабетом с 21 года. Не позавтракав, сделал утром инъекцию инсулина в обычной дозе. Находясь на работе, больной пожаловался коллегам на сильную слабость и сердцебиение, вскоре потерял сознание. Объективно: мышечный тонус повышен, кожный покров влажный, пульс частый, напряженный. Периодически возникают судороги. Тонус глазных яблок повышен. Артериальное давление - 80/40 мм рт.ст., содержание сахара в крови - 2,8 ммоль/л.

Какое состояние (процесс) развилось у больного? Каковы предположительные причины и механизмы возникших нарушений?