Туберкулез у детей и подростков / Под ред. В.А. Аксеновой. - 2007. - 272 с.

|

|

|

|

ГЛАВА 17 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ И ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Основой детской противотуберкулезной службы в России являются контроль за профилактикой, раннее выявление заболевания и эффективное лечение детей, больных туберкулезом.

Предупреждение туберкулеза представляет собой гораздо более разумное и экономичное мероприятие, чем лечение уже развившегося заболевания. Все разделы работы фтизиатров по профилактике, выявлению, диспансерному наблюдению и лечению больных туберкулезом детей осуществляются согласно приказу МЗ РФ ? 109 от 2003 г.

Для предупреждения туберкулеза у детей необходимы следующие мероприятия: совершенствование методов противотуберкулезной иммунизации, выявление и химиопрофилактика лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом, охрана детей от заражения туберкулезом (санитарная профилактика), использование мер, направленных на укрепление защитных сил организма, повышение их неспецифической резистентности (социальная профилактика) и многое другое.

Особое значение имеют специфическая внутрикожная вакцинация новорожденного в роддоме и ревакцинация БЦЖ в 7 и 14 лет. Все дети при рождении должны получить прививку против туберкулеза.

Показания и противопоказания к вакцинации новорожденных и ревакцинации против туберкулеза отражены в разделе «Вакцинопрофилактика туберкулеза».

Одним из основных методов предупреждения туберкулеза у детей является химиопрофилактика, которая разделяется на первичную (введение противотуберкулезных препаратов здоровым, неинфицированным детям) и вторичную (введение препаратов здоровым, но инфицированным туберкулезом лицам). Показания к химиопрофилактике или профилактическому (превентивному) лечению должны устанавливаться только врачом-фтизиатром. Режимы и схема профилактического лечения отражены в соответствующем разделе руководства.

Наибольшую опасность заболевания туберкулезом имеют дети, находящиеся в контактах с больными туберкулезом людьми и животными. Для данной категории населения существуют особые методики профилактических мероприятий, которые осуществляются фтизиатрами противотуберкулезных диспансеров и врачами общей лечебной сети (см. раздел: «Работа в очагах туберкулеза»).

Основным методом диагностики и выявления туберкулезной инфекции у детей во всем мире является туберкулинодиагностика. В России для этой цели используются туберкулин в стандартном разведении с 2ТЕ. Туберкулинодиагностика как специфический диагностический тест применяется при массовых обследованиях населения на туберкулез, а также в клинической практике для диагностики туберкулеза. При массовых обследованиях населения на туберкулез туберкулинодиагностику применяют для своевременного выявления больных, инфицированных туберкулезом, лиц с повышенным риском заболевания (впервые инфицировавшихся, с гиперергическими и усиливающимися реакциями на туберкулин), для отбора контингентов, подлежащих ревакцинации против туберкулеза, для определения инфицированности и риска заражения населения с целью анализа эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Для этих целей используют единую внутрикожную туберкулиновую пробу Манту с 2 туберкулиновыми единицами (2 ТЕ) очищенного туберкулина (ППД-Л) в стандартном разведении (аллерген туберкулезного очищенного жидкого в стандартном разведении для внутрикожного применения) - готовая форма. В целях клинической диагностики в противотуберкулезных диспансерах и стационарах, кроме пробы Манту с 2 ТЕ очищенного туберкулина в стандартном разведении, можно применять пробу Манту с различными дозами туберкулина и другие методы исследования чувствительности к туберкулину (градуированная кожная проба, подкожная проба Коха, определение туберкулинового титра, эозинофильно-туберкулиновая, гемо- и белковотуберкулиновая, иммунотуберкулиновые пробы и др.). С этой целью используют сухой очищенный туберкулин и альттуберкулин (АТ). В дифференциально-диагностических случаях также в условиях диспансера или стационара при наличии отрицательной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л можно ставить пробу Манту со 100 ТЕ ППД-Л или в разведении 1:100 АТ. При отрицательном результате последней пробы в большинстве случаев можно считать организм свободным от туберкулезной инфекции. Методика обследования детей отражена в разделе «Массовая туберкулинодиагностика».

17.1. КОНТИНГЕНТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, НАБЛ ЮДАЕМЫЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ДИСПАНСЕРАМИ

Данная группировка является единой для детей раннего, старшего возраста и подростков. Контингенты детей и подростков, подлежащих учету диспансера, распределяются на следующие 5 основных групп.

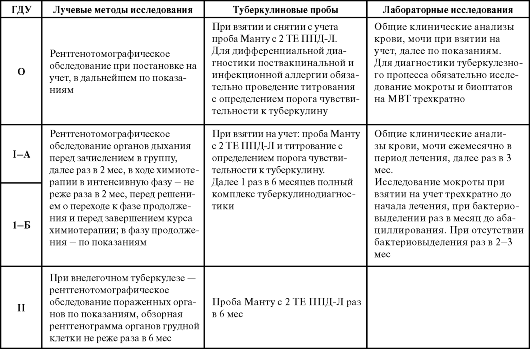

Нулевая группа - 0

В нулевой группе наблюдают детей и подростков, направленных для уточнения характера положительной чувствительности к туберкулину и/или для проведения дифференциально-диагностических мероприятий с целью подтверждения или исключения туберкулеза любой локализации.

Первая группа - I

В первой группе наблюдают больных активными формами туберкулеза любой локализации, выделяя 2 подгруппы:

• первая-А (I-А) - больные с распространенным и осложненным туберкулезом;

• первая-Б (I-Б) - больные с малыми и неосложненными формами туберкулеза.

Вторая группа - П

Во второй группе наблюдают больных активными формами туберкулеза любой локализации с хроническим течением заболевания. Больных можно наблюдать в этой группе при продолжении лечения (в том числе индивидуального) и более 24 мес.

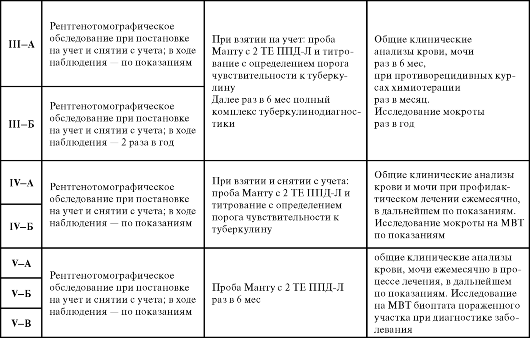

Третья группа - III

В третьей группе учитывают детей и подростков с риском рецидива туберкулеза любой локализации. Она включает 2 подгруппы:

• третья-А (III-А) - впервые выявленные больные с остаточными посттуберкулезными изменениями;

• третья-Б (III-Б) - лица, переведенные из I и II групп, а также III-А подгруппы.

Четвертая группа - IV

В четвертой группе учитывают детей и подростков, находящихся в контакте с источниками туберкулезной инфекции. Она подразделяется на 2 подгруппы:

• четвертая-А (IV-A) - лица из семейных, родственных и квартирных контактов с бактериовыделителями, а также из контактов с бактериовыделителями в детских и подростковых

учреждениях; дети и подростки, проживающие на территории туберкулезных учреждений;

• четвертая-Б (IV-Б) - лица из контактов с больными активным туберкулезом без бактериовыделения; из семей животноводов, работающих на неблагополучных по туберкулезу фермах, а также из семей, имеющих больных туберкулезом сельскохозяйственных животных.

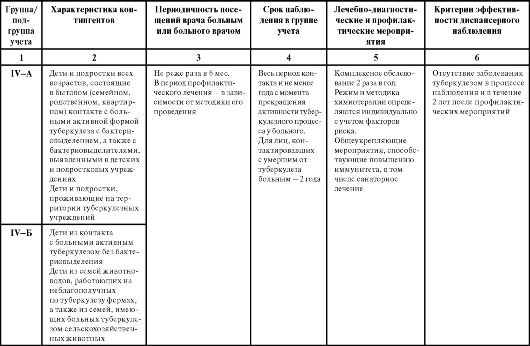

Пятая группа - V

В пятой группе наблюдают детей и подростков с осложнениями после противотуберкулезных прививок. Выделяют 3 подгруппы:

• пятая-А (V-A) - больные с генерализованными и распространенными поражениями;

• пятая-Б (V-Б) - больные с локальными и ограниченными поражениями;

• пятая-В (V-B) - лица с неактивными локальными осложнениями, как впервые выявленные, так и переведенные из V-A и V-Б групп.

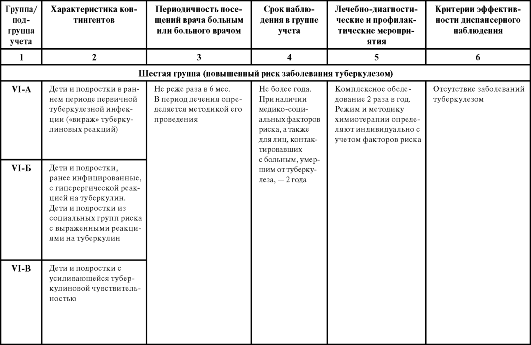

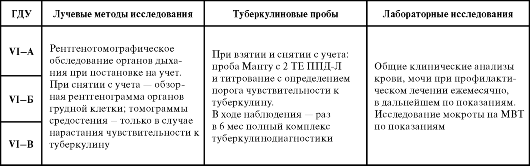

Шестая группа - VI

В шестой группе наблюдают лиц с повышенным риском заболевания локальным туберкулезом. Она включает 3 подгруппы:

• шестая-А (VI-A) - дети и подростки в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции («вираж» туберкулиновых реакций);

• шестая-Б (VI-Б) - ранее инфицированные дети и подростки с гиперергической реакцией на туберкулин;

• шестая-В (VI-B) - дети и подростки с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью.

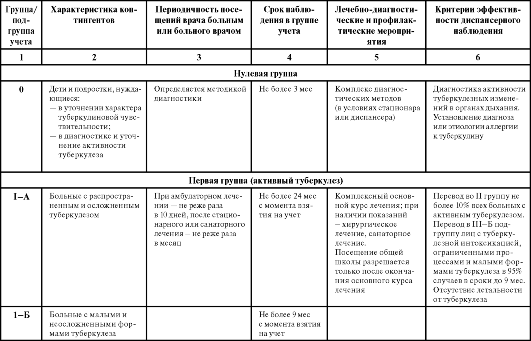

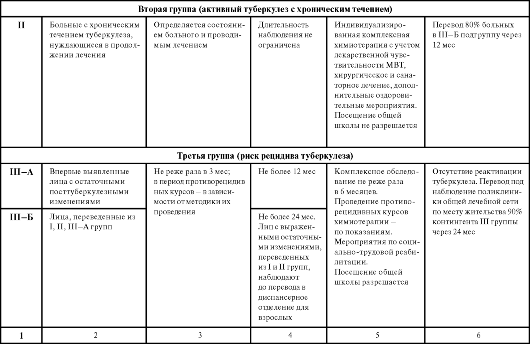

Порядок диспансерного наблюдения и учета детских и подростковых контингентов противотуберкулезных учреждений представлен в табл. ? 11-12.

Таблица 11. Порядок диспансерного наблюдения контингентов детей и подростков, состоящих на учете противотуберкулезных учреждений российской федерации

Примечания.

Примечания.

1. При выявлении активного туберкулеза, «виража» туберкулиновых реакций и гиперергии у детей и подростков необходимо обследование всех членов семьи в 2-недельный срок.

2. Медико-социальными факторами риска являются: отсутствие вакцинации БЦЖ при рождении, сопутствующая хроническая патология, наличие у источника инфекции устойчивых штаммов МВТ, социально-дезадаптированные, многодетные, малообеспеченные семьи, мигранты и беженцы.

3. Дети и подростки из I-А группы могут быть допущены в коллективы при наличии следующих обязательных критериев: выраженная положительная динамика; отсутствие микобактерий туберкулеза при бактериоскопических исследованиях и 3-кратные отрицательные посевы на микобактерий туберкулеза; закрытие полостей распада.

4. Лица, у которых выявлено нарастание чувствительности к туберкулину, в течение первых 3 мес наблюдаются в нулевой группе. В VI-В группу учета их переводят только при дальнейшем нарастании чувствительности или наличии медикосоциальных факторов риска.

5. Больных активным туберкулезом при наличии анамнеза, клинико-рентгенологических и других данных, свидетельствующих о связи с противотуберкулезной вакцинацией, наблюдают в V-А и V-Б группах учета. В V-В группу их переводят после излечения только при сохранении остаточных посттуберкулезных изменений.

6. В I-А группе учета выделяют больных с распадом легочной ткани и бактериовыделением.

7. Остаточные постуберкулезные изменения в органах дыхания у детей и подростков определяются как:

• незначительные: единичные кальцинаты в лимфатических узлах и легких, фиброз в пределах одного сегмента;

• умеренно выраженные: мелкие кальцинаты в нескольких группах лимфатических узлов, группа плотных и кальцинированных очагов в легких, фиброз в пределах доли или 1-2 сегментов в обоих легких;

• выраженные: массивная кальцинация в нескольких группах внутригрудных лимфатических узлов, очаги в легких, пневмосклероз в 2-3 долях или в 1 доле с наличием бронхоэктазов.

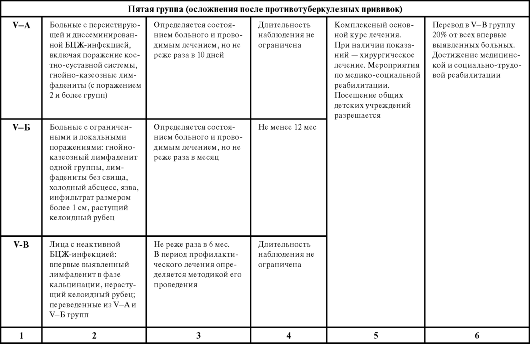

Таблица 12. Схема обследования детей и подростков, состоящих на диспансерном учете

Примечания.

Примечания.

1. Больные туберкулезом органов дыхания при госпитализации должны быть обследованы специалистами по внелегочному туберкулезу.

2. Всем лицам, наблюдаемым в группах диспансерного учета с патологией в анализах мочи и/или наличием в анамнезе заболеваний почек независимо от группы диспансерного учета проводят 3-кратные исследования мочи на МВТ.

3. У детей старше 10 лет и подростков при динамическом наблюдении после завершения курса лечения в группах I, II, III, а также при наблюдении в группах IV, V, VI может использоваться малодозная цифровая рентгеновская аппаратура.

4. При нарастании чувствительности к туберкулину в процессе диспансерного наблюдения по IV и VI группам диспансерного учета показано внеплановое рентгенотомографическое обследование органов грудной клетки.

5. Все дети при I и Ш-А групп учета подлежат ультразвуковому исследованию (УЗИ) органов брюшной полости (в VI группе по показаниям).