Клиническая иммунология : учебник / под ред. А.М. Земскова. - 2008. - 432 с.

|

|

|

|

ГЛАВА 19. ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ

19.1. ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ ИММУНОКОРРЕКТОРОВ

Устранение иммунных расстройств позволяет добиться если не выздоровления, то устойчивой ремиссии или, как минимум, снижения риска хронизации или утяжеления заболеваний.

Высокая приспособительная способность иммунной системы, ее многокомпонентность и многоуровневая организация затрудняют направленное изменение ее функций при достаточно высоком риске индукции иммунных реакций. Поэтому реализация свойств иммунотропных препаратов никогда не бывает линейной, зависит от заболевания, характера и степени нарушения иммунной системы, стадии, фазы патологического процесса и многих других причин. С учетом этого разработан ряд принципов назначения иммуномодулирующих средств.

Общим принципом иммунокоррекции является ее проведение на фоне полноценного питания, которое должно быть достаточным по калорийности, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, микроэлементов. Белки должны быть в первую очередь животными с высоким содержанием лимитирующих аминокислот (метионина, лизина, триптофана).

Пациенты должны получать ферментные препараты для улучшения процессов пищеварения (фестал, панзинорм, панкреатин и пр.).

Коррекцию иммунных расстройств у больных с иммунодефицитами на первом этапе можно осуществлять адресным подбором традиционных лекарственных средств, стимулирующих иммунную систему, и ограничением препаратов, подавляющих ее. При аутоиммунных и аллергических заболеваниях применяется обратная тактика. При отсутствии противопоказаний в комплексе лечебных средств можно использовать малые иммунокорректоры (дибазол, кверцетин, витамины группы В, апилак, адаптогены, пивные дрожжи, синтетические пуриновые и пиримидиновые препараты) и т.д.

Важным компонентом иммунотропного лечения является использование энтеросорбентов, выводящих из организма соли тяжелых металлов, Аг, радионуклиды, нитраты и нитриты.

Использование одних иммуномодуляторов в лечении различных заболеваний без этиотропных медикаментов не обеспечивает пози-

тивного эффекта. Поэтому модуляторы не подменяют, а дополняют общепринятую терапию.

Следует учитывать, что характеристика состояния иммунной системы на основании анализа показателей периферической крови является недостаточной и должна дополняться оценкой состояния местного иммунитета (региональная резистентность). При ее расстройствах необходимо там, где это возможно, использовать модуляторы местно с помощью ионофореза, примочек, настоев, мазей, аппликаций, ингаляций, орошений, в виде капель, полосканий и т.д.

При оценке иммунного статуса производится сравнение показателей иммунограммы больного с параметрами здоровых людей. Каждая лаборатория должна иметь свой собственный контроль (норму) лиц аналогичного возраста, разовых, но не профессиональных доноров, с учетом групп крови, наличия или отсутствия резус-фактора, времени года проведения исследования и т.д. При интерпретации данных иммунного обследования необходимо учитывать зависимость изменения показателей от возраста, биологических ритмов и других причин.

При анализе полученных данных следует учитывать существование связей уровня иммунной реактивности с генетическими маркерами крови у больного, например, группы крови. Выявление этих особенностей при различных заболеваниях позволяет выявить иммунокомпрометированных лиц без проведения углубленного обследования.

• Установление наличия изменений параметра еще не является основанием для иммунокоррекции. Для определения степени изменения параметров следует использовать формулу (показатель больного/ показатель нормы-1) 100%. Пациенты считаются иммунологически компрометированными, когда у них имеется вторая или третья степень изменений.

Для оценки характера иммунопатологии исследуется иммунный статус пациента - три основных звена. С помощью вышеназванной формулы определяются показатели с высокой (2-3) степенью нарушений. Далее параметры группируются по звеньям и, таким образом, определяется качество, направленность и выраженность вариаций звеньев иммунитета - формула расстройств иммунной системы.

Представляется обязательным учитывать иммунотропность традиционных лекарственных средств, поскольку все они в определенной степени влияют на иммунную систему, усугубляя или устраняя иммунные расстройства. Например, метаболики, плазмозамеща-

ющие растворы стимулируют иммунитет. Антибиотики широкого спектра действия, противовоспалительные средства - подавляют.

Следует учитывать побочное действие модуляторов.

Характер исходных иммунных нарушений, как оказалось, может изменить мишени действия иммуномодулятора. Так, классические стимуляторы СD3+(Т)-звена иммунитета - тимусные препараты - у больных с нормальным содержанием СD3+-клеток не вызвали изменений в этих клетках, но могли быть причиной головной боли, головокружения, нарушения сна и зрения. У подростков и пациентов с диэнцефальными феноменами дибазол при длительном применении индуцирует нарушение регуляции сосудистого тонуса. Вместе с тем миелопид, активный стимулятор гуморального иммунитета, обусловил стимуляцию сниженного уровня CD3+- клеток и не влиял на неизмененное количество CD19+-лимфоцитов у больных.

Выраженность эффекта иммунокоррекции зависит от кратности ее применения и стадии заболевания пациента.

Продолжительность действия модуляторов определяется характером препарата, иммунными параметрами и видом заболевания.

При многократном введении модуляторов спектр их действия, в принципе, сохраняется прежним.

Действие ряда иммунокорректоров на неизмененные (нормальные) иммунные показатели у испытуемых обычно не проявляется.

Устранение дефицита одного звена иммунитета может обусловить компенсированную стимуляцию другого. Все звенья иммунной системы взаимозависимы. Поэтому достижение нормы может быть обеспечено различными путями, стимуляцией или ингибицией множества иммунных реакций. В этих условиях применение иммунотропных средств должно быть весьма осторожным, чтобы не нарушить естественного гомеостатического баланса.

Для определения оптимальных курсовых доз модуляторов следует применять известную формулу расчета: ЕД50 = lg DN -ρ(∑Li - 0,5), где N - общее число пациентов, получивших одну дозу препарата; Li - отношение числа больных, устранивших или снизивших иммунодефицитность по маркерному показателю к общему числу пациентов в группе; ∑Li - сумма отношений всех испытанных доз. Предварительно отбираются больные с одинаковыми формой и степенью иммунных расстройств, получающие базовую терапию, из них комплектуются 4-5 групп по 4-5 пациентов в каждой. Им назначают

кратно возрастающие дозы иммунокорректоров в границах, регламентированных фармакопеей.

Стандартные дозы вводимых препаратов там, где возможно, необходимо изменять в зависимости от возраста больных, характера патологического процесса. Так, например, препараты вилочковой железы молодым пациентам можно вливать по сокращенной схеме (2-3 инъекции); пожилым терапия должна проводиться по типу заместительной, желательно долгими курсами - до 10 инъекций и более, причем с последними инъекциями необходимо вливать 1/2-1/4 дозы тимомиметика и с более длительными интервалами для исключения симптома «отмены».

Варианты иммунокоррекции

Под моноиммунокоррекцией понимают назначение пациенту в общем списке комплексных лекарственных средств одного иммуномодулятора.

Показаниями для применения являются: наличие у пациента иммунодефицита 2-3 степени по одному показателю или 1-2 степени по 3-5 параметрам одновременно; тяжелой сопутствующей патологии, включая аллергические, аутоиммунные заболевания, истощение, ожирение, а также пожилой возраст; атипичные температурные реакции (склонность к продолжительному субфебрилитету, чрезмерно сильной, слабой или отсутствующей лихорадочной реакции при острых инфекционных заболеваниях); безуспешное традиционное лечение в течение месяца.

Под комбинированной иммунокоррекцией понимают одновременное или последовательное назначение модуляторов с различным механизмом действия.

Показаниями для подобного рода воздействий являются: хроническое течение (более 3 мес) основного патологического процесса, его частые рецидивы, сопутствующие осложнения, вторичные заболевания; выраженный синдром интоксикации, нарушения обмена веществ, потеря белка почками или другими путями, глистная инвазия; безуспешная иммунокорригирующая терапия монопрепаратом в течение месяца; высокая степень иммунодефицитности (третья) или комбинированное поражение Т- и В-звеньев иммунитета, Т- и В-лимфоцитов, разнонаправленные расстройства иммунной системы - стимуляция одних и ингибиция других показателей относительно нормы.

Под альтернативной иммунокоррекцией понимают одновременное или последовательное с короткими промежутками времени назначение

медикаментов, активирующих и подавляющих иммунные реакции. Причем в качестве первых можно использовать не только фармакологические агенты, но и методы классического и мембранного плазмафереза, квантового излучения, сорбционные и прочие подходы.

«Иммунными» показателями к применению указанного воздействия являются: наличие выраженной стимуляции 2-3 степени одновременно 3-4 параметров иммунного статуса, высокие титры аутоантител против антигенов внутренних органов, наличие аутоиммунных заболеваний.

Под комбинированной местной и общей иммунокоррекцией понимают одновременное использование стимуляторов местного общего иммунитета при наличии у пациентов указанной патологии.

Под активной адъювантной иммунокоррекцией понимают одновременное введение больным с инфекционным заболеванием профильной вакцины/анатоксина с адъювантом/модулятором.

Под пассивной адъювантной иммунокоррекцией понимают одновременное введение больным профильной сыворотки - гаммаглобулина с адъювантом/модулятором.

Под иммуно-метаболической иммунокоррекцией понимают одновременное использование модуляторов с метаболиками/антиокси- дантами при наличии у пациентов соответствующих расстройств.

Под комплексной иммунокоррекцией понимают одновременное назначение пациентам с инфекционным заболеванием профильной вакцины/анатоксина, адъюванта/модулятора, матаболика/антиокси- данта.

19.2. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИММУНОКОРРЕКЦИИ

Оптимальное число больных в группе

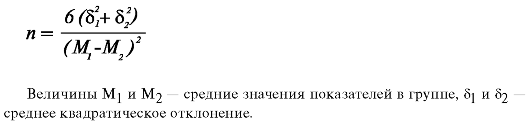

Для получения достоверных результатов клинико-иммунное исследование необходимо проводить, анализируя оптимальное количество больных. Для этого проводят предварительное наблюдение на небольшом количестве пациентов (5-6 в группе), осуществляют традиционную первичную статистическую обработку полученных данных, вычисляют средние значения параметров в сравниваемых группах, определяют их стандартное отклонение. По формуле Л.Е. Холодова и В.П. Яковлева приближенно рассчитывают требуемое число больных в группах для получения объективных выводов:

Интегральная оценка иммунного статуса суммой индексных показателей

Интегральная оценка иммунного статуса суммой индексных показателей

Поскольку при большинстве патологических состояний одновременно страдает несколько звеньев иммунной системы, важно оценить соотношения различных популяций и субпопуляций лимфоидных клеток. В качестве интегрального показателя, отражающего состояние иммунной системы, используется сумма различных индексов.

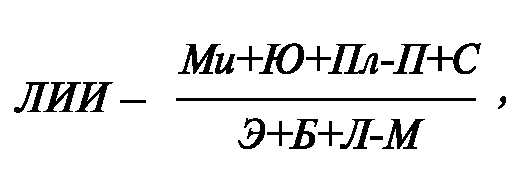

Лейкоинтоксикационный индекс вычисляется по формуле:

где

Ми - миелоциты, Ю - юные, Пл - плазматические клетки, П -

палочкоядерные лейкоциты, С - сегментоядерные лейкоциты, Э - эозинофилы,

Б - базофилы, Л - лимфоциты, М - моноциты. Все показатели даются в

процентах. Величина индекса в интервале от 1 до 2 свидетельствует о

легкой степени интоксикации, 2,1-7 - о средней, 7,1-12 - о тяжелой,

более 12,1 - о терминальном состоянии.

где

Ми - миелоциты, Ю - юные, Пл - плазматические клетки, П -

палочкоядерные лейкоциты, С - сегментоядерные лейкоциты, Э - эозинофилы,

Б - базофилы, Л - лимфоциты, М - моноциты. Все показатели даются в

процентах. Величина индекса в интервале от 1 до 2 свидетельствует о

легкой степени интоксикации, 2,1-7 - о средней, 7,1-12 - о тяжелой,

более 12,1 - о терминальном состоянии.

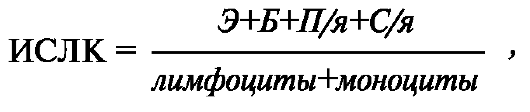

Индекс сдвига лейкоцитов, по Н.И. Яблучанскому, вычисляется по формуле:

где

все показатели выражены в процентах. Э - эозинофилы, Б - базофилы, П/я -

палочкоядерные нейтрофилы, С/я - сегментоядерные нейтрофилы. Нормальное

значение индекса - 1,94. Показатели указанной формулы можно выражать и в

абсолютных значениях.

где

все показатели выражены в процентах. Э - эозинофилы, Б - базофилы, П/я -

палочкоядерные нейтрофилы, С/я - сегментоядерные нейтрофилы. Нормальное

значение индекса - 1,94. Показатели указанной формулы можно выражать и в

абсолютных значениях.

Лейко-Т-клеточный индекс (ЛТИ) - это отношение количества лейкоцитов к числу Т-лимфоцитов в 1 мкл крови.

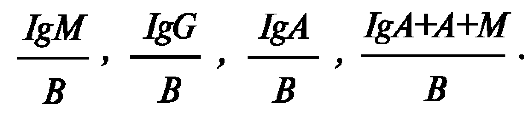

Лейко-В-клеточный (ЛВИ) и лейко-нуль-клеточный индексы (ЛНИ) - отношение количества лейкоцитов соответственно к В- клеткам или к нулевым лимфоцитам. Хорошо оценивают состояние

В-системы иммунитета отношения концентрации иммунных глобулинов отдельных классов к содержанию В-клеток в 1 мкл крови:

Достаточно информативно вычисление регуляторного индекса - отношения количества CD4+-лимфоцитов к CD8+-клеткам. Лимфоцитарный индекс: лимфоциты/нейтрофилы.

Достаточно информативно вычисление регуляторного индекса - отношения количества CD4+-лимфоцитов к CD8+-клеткам. Лимфоцитарный индекс: лимфоциты/нейтрофилы.

Рейтинговый алгоритм

С помощью коэффициента диагностической ценности или по величине степени иммунных расстройств исследованные параметры иммунного статуса выстраиваются в порядке снижающейся зн мости отличий от заданных значений. Суммировав степени иммунной недостаточности и гиперфункции иммунной системы по звеньям иммунитета, делают заключение о супрессии или стимуляции иммунного статуса. Пример: CD32-CD191+CD43-, CD81-IgA2+ IgG1+ IgM3-.

Частотный анализ

Анализ средних величин показателей является неточным, поскольку усредняет вариации параметров отдельных лиц в группе, а они могут быть весьма различными. Суть частотного анализа заключается в определении количества пациентов, имеющих показатели определенной величины (например, содержание Т-клеток с 2-й или 3-й степенью иммунной недостаточности). Данный подход наиболее точно характеризует расстройства иммунной системы у больных в группе.

Правило трех сигм

Дополнительную информацию позволяет извлечь определение нормальности распределения иммунных показателей. Правило трех сигм (Гмуран В.Е.) заключается в том, что если хотя бы одно значение данного параметра выходит за пределы Χ ± 3δ, где Χ - среднее арифметическое значение параметра, δ - среднее квадратическое отклонение, то распределение считается ненормальным, если не выходит - нормальным.

Графический анализ

По оси абсцисс откладываются исследованные иммунные параметры, по оси ординат - величины отдельных показателей, например, процент пациентов с 2-3-й степенью иммунных расстройств.

Полученные точки соединяются прямой. Изображение иммунного статуса в форме сравнимаемых площадей позволяет оценить состояние иммунной системы одной цифрой.

Концепция мобилей

Этот подход представляет иммунную систему в виде компонентов, соединенных друг с другом различными по силе и направлению связями (Петров Р. В.) Поэтому одно и то же интегральное состояние нормы может достигаться совокупностью различных показателей. Сдвиг их в одну сторону может быть компенсированным или некомпенсированным.

Для правильной оценки иммунного статуса желательно выявление связей показателей иммунитета у здоровых людей и больных с иммунодефицитами. Установлено, что различия наиболее сильно проявляются в областях с минимальными и максимальными значениями параметров. Поэтому целесообразно учитывать параметры не всей группы, а лишь их крайние значения и считать их базисными. Для этого следует проводить так называемый дискретный анализ: группа показателей делится на несколько подгрупп, лучше на большее число. В первую группу включаются показатели с минимальными значениями, они принимаются за базисные; во вторую - со средними; в третью - с максимальными. В каждой группе рассматриваются значения параметров, зависимых от базисного, последний принимают за 100%. Далее определяют средние арифметические значения и коррелятивные связи между зависимыми и базисными тестами. При этом выявляется, что некоторые зависимые показатели имеют прямую корреляцию с базисными, другие - отрицательную, третьи - не коррелируют вовсе.

Следующим этапом анализа является проведение описанной процедуры применительно ко всем изученным иммунным показателям. Интегральным критерием, отражающим колебания параметров, является коэффициент вариации Кв=6/М, где 6- среднее квадратическое отклонение, М - среднее значение параметра. На основе коэффициента вариации определяют ранг каждого теста и сравнивают полученные величины в различные стадии заболевания (Лебедев К. А., Понякина Н.Д., 1990).

Количество достоверных связей между иммунными показателями и их сила с возрастом увеличиваются. При острых патологических процессах они нарастают, при выздоровлении - снижаются, приходя к норме. В случае обострения заболевания количество связей в срав-

нении с нормой повышается мало, а в фазе ремиссии резко возрастает. Последнее характеризует переход иммунной системы на новый уровень: возникает синдром перенапряжения.

Корреляционно-регрессионный анализ

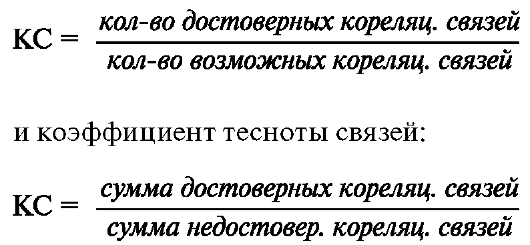

Этот метод применяется для выявления скрытого дисбаланса иммунной системы, который не тестируется определением у больных содержания тех или иных клеток и прочих параметров. Используя результаты машинной обработки, вычисляют коэффициенты сопряженности (Сезин И. М.) по формуле:

(Поляков Б.И.). Снижение величин указанных коэффициентов свидетельствует о нормализации функционирования системы.

(Поляков Б.И.). Снижение величин указанных коэффициентов свидетельствует о нормализации функционирования системы.

Стимуляция иммунных показателей

Указанная величина определяется по следующей формуле с учетом результатов проведенной терапии:

Если

полученная величина имеет знак «+» и лежит в интервале от 1 до 33% -

это первая степень стимуляции, 34 - 66% - вторая, более 66 % - третья.

Если

полученная величина имеет знак «+» и лежит в интервале от 1 до 33% -

это первая степень стимуляции, 34 - 66% - вторая, более 66 % - третья.

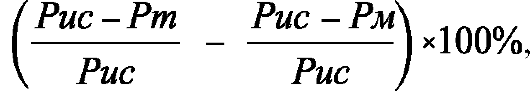

Определение собственного эффекта модуляторов по абсолютным значениям показателей

Оценка иммуностимулирующего действия модуляторов является важной, однако ее определение представляется достаточно сложным, поскольку иммунокорректоры, как правило, используют вместе с традиционными лекарственными средствами, которые тоже обуслов-

ливают определенную динамику величин иммунных параметров. Для выделения собственного эффекта модулятора предлагается следующая формула:

где

Рис - значение параметра в абсолютных величинах до начала лечения, Рт -

то же после традиционной терапии, Рм - то же после проведения

традиционного лечения с модулятором.

где

Рис - значение параметра в абсолютных величинах до начала лечения, Рт -

то же после традиционной терапии, Рм - то же после проведения

традиционного лечения с модулятором.

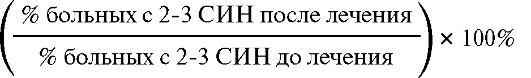

Определение собственного эффекта модуляторов по итогам частотного анализа

Вычисления производятся по следующей формуле: (Рис - Рт) - (Рмс - Рм) х 100%, где Рис - процент больных с 2-3-й степенью иммунных расстройств в контрольной группе, предназначенной для традиционной терапии до лечения; Рт - то же после его проведения; Рмс - то же в группе до применения модулятора, Рм - после проведения иммунокоррекции.

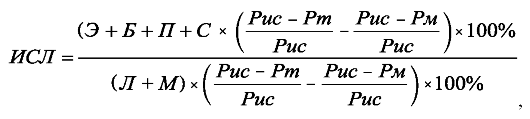

Предложена комбинация этой формулы с формулой Н.И. Яблучанского:

где Рис - значение параметра в абсолютных величинах до начала лечения, Рт -

то же после традиционной терапии, Рм - то же после проведения

традиционного лечения с модулятором. Величины параметров могут быть

выражены в процентах или абсолютных значениях.

где Рис - значение параметра в абсолютных величинах до начала лечения, Рт -

то же после традиционной терапии, Рм - то же после проведения

традиционного лечения с модулятором. Величины параметров могут быть

выражены в процентах или абсолютных значениях.

Балльная оценка эффективности иммунокоррекции

Представляется целесообразным учитывать при использовании модуляторов не только иммунокорригирующие, но и традиционные лабораторные и клинические параметры. Принимается следующая условная оценка: 1 балл - улучшение показателя у 75-100% больных, 0,5 балла - соответственно у 50-74%, 0 баллов - 0-49%.

Ранговая оценка

Такая оценка применяется для сравнения клинико-иммунной эффективности иммуномодулирующих воздействий. Суть метода заключается в том, что анализируются показатели у больных, получающих разные варианты лечения, сравниваются между собой, наибольшие их изменения в позитивную сторону измеряются 1 рангом, затем 2 и так далее. Минимальная сумма рангов характеризует максимальный эффект воздействия.

Формула мишеней иммунокоррекции

Суть метода заключается в том, что с помощью коэффициента диагностической ценности из всех изученных параметров от исходного уровня отбираются три ведущих с указанием направления, динамики и ее степени.

Величина дисперсии

Б. В. Пинегин предложил считать, что в тех случаях, когда у пациента значение иммунного параметра отличается от нормального в 1,5-2 стандартных отклонения, то пациент относится к первичной группе риска, если более чем в 2 отклонения - налицо группа повышенного риска иммунных расстройств.

Тяжесть иммунных нарушений

А.П. Жигулевцева с соавторами выделяют легкую степень изменений иммунитета, характеризующуюся нормальным или незначительно сниженным содержанием Т-, В-клеток, нормальной спонтанной миграцией лейкоцитов. При средней степени отмечается уменьшение количества лимфоцитов, Т-клеток, значительное снижение миграции лейкоцитов. Тяжелая степень нарушений иммунитета проявляется значительной лимфопенией, уменьшением содержания Т-клеток, сокращением миграции лейкоцитов.

19.3. УРОВНИ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Следует признать, что современной реальностью является формирование у широких слоев населения иммунных расстройств, усугубляющих течение многих, если не всех, заболеваний. Это обусловливает целесообразность проведения массовых обследований с целью выявления иммунокомпрометированных контингентов и реализации профильной иммунокоррекции. К сожалению, осуществление этих

мероприятий в силу ряда причин пока не представляется возможным.

Для выявления лиц с нарушениями иммунной реактивности разработаны три уровня.

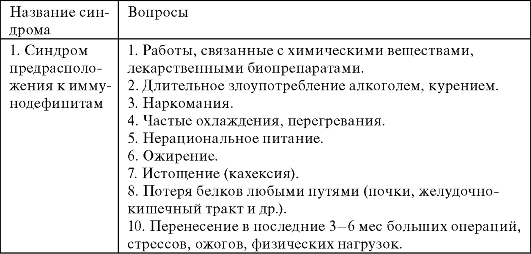

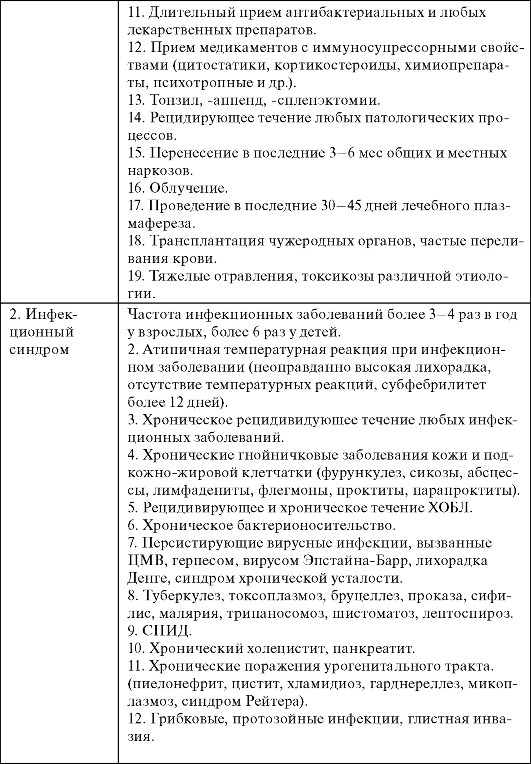

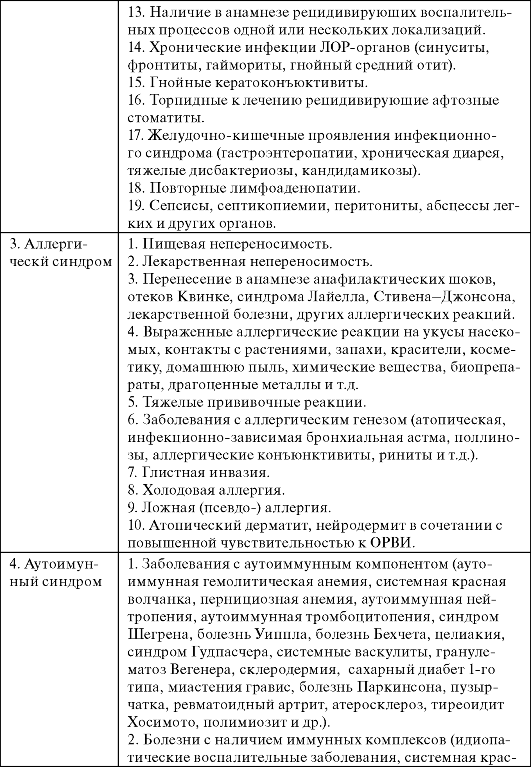

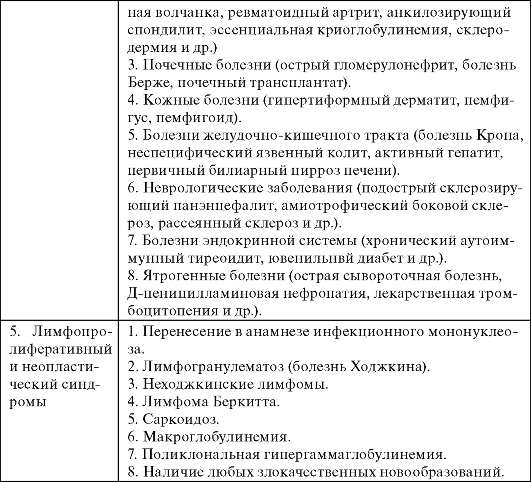

Первый основан на анкетировании пациентов с целью диагностирования 5 основных клинических синдромов (предрасположения к иммунодефицитам: инфекционного, аллергического, аутоиммунного, лимфопролиферативного неопластического), формирующихся у лиц с иммунными расстройствами. На основании анкетирования выносится заключение о внесении пациента в группу риска по формированию иммунопатологии с соответствующим профильным лечением.

На втором уровне проводится дополнительное рутинное лабораторное обследование, по итогам которого пациенты попадают в группу повышенного риска с соответствующей иммунокорригирующей терапией.

На третьем уровне в случае тяжелого клинического состояния пациента и при отсутствии эффекта проводимого комплексного лечения реализуется иммунное обследование. После анализа его итогов проводится адресная иммунокоррекция.

1. Долабораторный уровень

В таблице 7 представлены анкеты для выявления вышеозначенных синдромов у пациентов.

Таблица 13. Вопросы анкет для выявления клинических проявлений (синдромов) иммунных расстройств

2. Трактовка данных долабораторного обследования

2. Трактовка данных долабораторного обследования

A. Синдром предрасположения к иммунодефицитам выставляется при наличии 3 положительных ответов на любые вопросы анкеты.

Б. Инфекционный синдром выставляется при положительном ответе на 2 вопроса анкеты.

B. Аутоиммунный, лимфопролиферативный (неопластический), аллергический синдромы выставляются при положительном ответе на 1 вопрос соответствующих анкет.

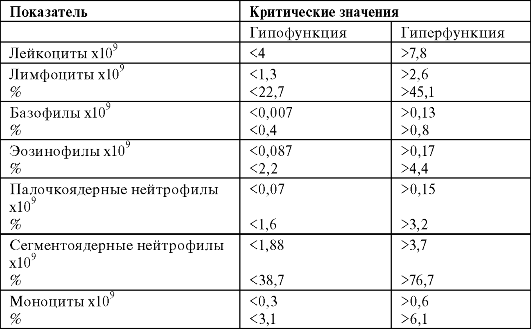

Трактовка данных рутинного лабораторного обследования. Соответствующие данные приведены в табл. 14.

Таблица 14. Критические значения рутинных лабораторных показателей (Χ)

Обозначения: Χ - рассчитаны от нормативов Воронежской области.

Обозначения: Χ - рассчитаны от нормативов Воронежской области.

Значимыми признаются значения лабораторных показателей, соответствующие табличным.

Критические значения параметров в других регионах могут быть рассчитаныпо следующей формуле: (показатель больного/нормальный показатель - 1) х 100% (А.М. Земсков и соавт., 1997). Диагностически значимыми критериями признаются параметры с изменениями 2-3 степени (А.М. Земсков и соавт., 1999).

Совпадение хотя бы одного показателя лейкограммы больного с табличным является свидетельством формирования у него соответственно гиперили гипофункции.

Формулирование заключения:

1. Группа риска - наличие одного синдрома

2. Группа повышенного риска:

а - наличие лимфопролиферативного (неопластического) синдрома б - наличие более, чем одного синдрома

в - наличие патологического процесса более, чем в одной системе органов

г - наличие синдрома предрасположения к иммунодефицитам + гипофункция по двум и более показателям лейкограммы

д - наличие инфекционного синдрома + гипоили гиперфункции по двум и более показателям лейкограммы

е - наличие аллергического синдрома + гиперфункция по эозинофилам или базофилам.

Варианты заключения:

Больной относится к группе риска по инфекционному и др. синдромам.

Больной относится к группе повышенного риска по синдрому предрасположения к иммунодефицитам с лейко-, лимфо-, грануло-, эозино-, базо-, монопенией.

Больной относится к группе повышенного риска по инфекционному синдрому с лейко-, лимфо-, грануло-, эозино-, базо-, монопенией или лейко-, лимфо-, грануло-, эозино-, базо-, моноцитозом.

Больной относится к группе повышенного риска по аллергическому синдрому с эозиноили базофилией.

3. Трактовка данных иммунного обследования

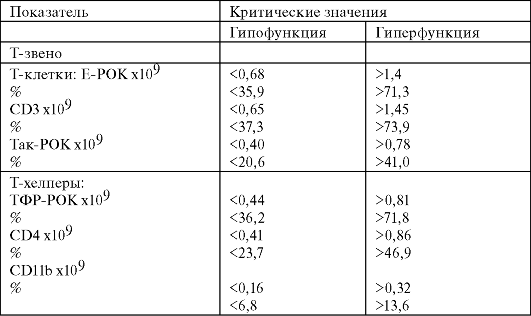

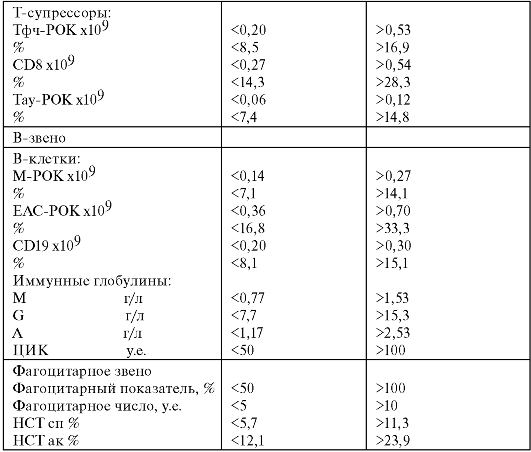

Соответствующая информация приведена в таблице 15.

Таблица 15. Критические значения иммунных показателей

Обозначения: см. таблицу 14.

Обозначения: см. таблицу 14.

Для характеристики состояния отдельных звеньев иммунитета производится сопоставление данных обследования пациентов с табличными, сгруппированными по принципу гипофункции (снижение от нормативных значений) и гиперфункции (увеличение).

Заключение о дефиците Т-звена иммунитета выносится при уменьшении содержания CD3+-клеток и/или CD4+-лимфоцитов, росте - носителей маркера CD8+, подавляющих иммунные реакции. Стимуляция клеточного иммунитета диагностируется соответственно при увеличении одного или двух первых и/или снижении последнего параметра. Характеристика В- и фагоцитарных механизмов защиты определяется при попадании величин показателей лиц в табличные графы - гипоили гиперфункции.

Разнонаправленные изменения величин параметров в пределах одного звена свидетельствует о дисбалансе последнего.

Варианты заключения:

У больного имеется иммунодефицит (гипофункция) или активация иммунной системы (гиперфункция) по Т-звену (CD3+-клеткам, CD4+- лимфоцитам, CD8+-лимфоцитам), по В звену (CD19+-клеткам, IgА, IgМ, IgG), фагоцитарному звену (фагоцитарному показателю, фагоцитарному числу, спонтанному или активизированному НСТ-тестам) на фоне лейкопении /лейкоцитоза, лимфопении /лимфоцитоза.

Лечебная тактика врача:

1. Больные, относящиеся в группе риска, кроме базового лечения, получают следующие малые иммунокорректоры с учетом показаний, противопоказаний, непереносимости и др.: Адаптогены (алоэ, ФИБС, аралия маньчжурская, розеола розовая, экстракты, вытяжки из женьшеня, пантокрин, элеутерококк, эсберитокс, настойка китайского лимонника). Метаболики и антиоксиданты (рибоксин, оротат калия, пентоксил, метилурацил, витамины группы В, С, А (ретинол), Е (токоферол), кверцетин, пангамовая кислота, липоевая кислота, аспаркам (панангин), пивные дрожжи, нуклеинат натрия).

Другие препараты (пирацетам, полистим, бендазол, глютаминовая кислота, курантил, апилак, спленин, лейкоген, интерферон, циннаризин, задитен (кетотифен)).

Эубиотики (аципол, ацилакт, бактисубтил, бактобактерин, бифацид, бифибин, бифилонг, бифидумбактерин, бификол, колибактерин, бифилиз, лактобактерин, линекс, наринэ, споробактерин, хилак).

2. Больные, относящиеся к группе повышенного риска, без анализа иммунограмммы, кроме традиционной терапии, получают комбинации из 2-3 малых иммунокорректоров (см. выше), или модуляторы широкого спектра действия: нуклеинат натрия, изопринозин, тимусные препараты, миелопид, левамизол, дибазол, гемодез, спленин, лейкинферон, полиэлектролиты, метилурацил, пентоксил, оротат калия, пентоксил, пирогенал, продигиозан, диуцифон.

3. Больные, относящиеся к группе повышенного риска, с проведенным иммунным обследованием, кроме базисных лекарственных средств, получают профильные иммунокорректоры:

А. При недостаточности Т-звена иммунитета (CD3+-клетки, CD4+- лимфоциты, CD8+-лимфоциты) применяют: анабол, аутогемотерапию, ацикловир, бактериальные препараты, витамины группы А, В, С, дибазол, диуцифон, задитен, зиксорин, изопринозин, интерферон, индометацин, катерген, кверцетин, кровопускания, лейкинферон, левамизол, простатилен, метилурацил, миелопид, микроэлементы, лейкомакс, нуклеинат

натрия, пивные дрожжи, озвучивание селезенки, оротат калия, плазму, пирацетам, плазмаферез, полиэлектролиты, пентоксил, пирогенал, продигиозан, реаферон, рибоксин, ронколейкин, спленин, тимусные препараты, трихопол, УФО крови, циннаризин, циметидин, эритроцитарную массу.

Б. Недостаточность В-звена иммунитета (CD19+-клетки, IgА, IgМ, IgG) требует использования аутогемотерапии, бактериальных препаратов, витаминов А, В, С, γ-глобулинов, гетеровакцин, гепарина, дибазола, диуцифона, изопринозина, индометацина, интерферона, лейкинферона, кверцетина, кровопусканий, левамизола, метилурацила, миелопида, микроэлементов, нуклеината натрия /пивных дрожжей, плазмы, полиэлектролитов, пентоксила, пирогенала, простатилена, продигиозана, стафилококковых анатоксинов, спленина, тимусных препаратов, УФО крови, хлорофиллипта, циметидина, эритроцитарной массы.

В. При недостаточности фагоцитарного звена иммунитета (фагоцитарный показатель, фагоцитарное число, НСТсп, НСТак) больные получают: адаптогены, аутогемотерапию, витамины А, В, дибазол, диуцифон, изопринозин, интерферон, интерлейкин, левамизол, лизоцим, метилурацил, миелопид, микроэлементы, нуклеинат натрия (пивные дрожжи), оротат калия, плазму, плазмаферез, полиэлектролиты, пентоксил, пирогенал, продигиозан, рибоксин, спленин, тимусные препараты, УФО тела, УФО крови, подвергаются кровопусканию.

Г. При комбинированной патологии, затрагивающей одновременно несколько звеньев иммунитета, используют либо модуляторы широкого спектра действия, либо сочетание нескольких профильных иммунокорректоров.

Д. При дисбалансе отдельных звеньев иммунитета - стимуляция одних и депрессия других параметров, назначаются препараты с иммуномодулирующими свойствами, реализующими эффект в зависимости от исходного характера иммунопатологии. К ним относятся: нуклеинат натрия, Т-активин, тималин, тимактин, тимоген, миелопид, гемодез, продигиозан, пирогенал, лейкинферон.

Е. При однозначной стимуляции показателей, относящихся к конкретным звеньям иммунитета, назначение иммунотропных средств направленного действия не показано.

Общим правилом проведения иммуномодуляции является ее обязательное сочетание с патогенетической терапией для каждой нозоформы.