Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез : учеб. пособие / под ред. А. М. Панина. - М. : Литтерра, 2011. - 208 с. : ил.

|

|

|

|

Глава 8. СЛЮННО-КАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (СИАЛОЛИТИАЗ)

8.1. Этиология и патогенез слюнно-каменной болезни

Первое упоминание о наличии конкрементов в слюнных железах обнаружено в работах Гиппократа. Термин «Слюнно-каменная болезнь» в 1930 г. предложил ввести Л.П. Лазаревич.

Слюнно-каменная болезнь составляет 20,5 - 78% всех заболеваний слюнных желез.

Наиболее часто конкременты локализуются в поднижнечелюстных слюнных железах - 89,5-95,0%, реже в околоушных железах - 3-8%. В редких случаях слюнные камни встречаются в подъязычных и малых слюнных железах.

Причины образования камня в протоках слюнных желез до конца не выяснены. В настоящее время слюнно-каменную болезнь считают полиэтиологическим заболеванием и выделяют общие и местные факторы, способствующие камнеобразованию. В развитии этой болезни большую роль играют:

• нарушение минерального обмена в организме, преимущественно кальциевого;

• гиповитаминоз витамина А;

• наличие врожденных эктазированных участков протоков железы перед стриктурированной частью, особая анатомическая форма протока в виде ломаной линии с резкими изгибами.

Сходство химического состава слюнных и фосфатных мочевых камней позволяет рассматривать сиало- и нефро-литиаз как единый процесс патогенного минералообразо-

вания в организме человека. Частота встречаемости мочекаменной болезни у больных сиалолитиазом составляет

43%.

На фоне гиперкальциемии происходит формирование камней в экскреторных органах, однако это состояние относится к угрожающим жизни и требует немедленного лечения и тщательной диагностики. Диапазон нормальных значений концентрации общего кальция в сыворотке крови 85-105 мг/л (в слюне 0,75-3,0 ммоль/л). Около 50% общей концентрации кальция представлено свободной или ионизированной формой. Повышение общего уровня кальция отмечается при гиперпаратиреозе; продукции опухолью ПТГ-подобной молекулы; интоксикации витамином D, при метастатическом поражении костей. Тем не менее, концентрация кальция в крови пациентов больных слюнно-каменной болезнью часто остается нормальной. Поэтому системный фактор способствующий камнеобразованию на сегодняшний день не известен.

По данным некоторых исследователей, слюнно-каменная болезнь является калькулезным сиалодохитом, т.е. на фоне врожденного расширения выводных протоков слюнных желез создаются условия для камнеобразова-ния: замедленный ток секрета, повышенная десквама-ция эпителия и т.д. Таким образом, первично расширение протока, а камнеобразование вторично. Подтверждением этой теории является практически 100% выявление эктазии протока при слюнно-каменной болезни, даже у тех пациентов, у которых конкремент имеет незначительный размер, а также возможность развития слюнно-каменной болезни в детском возрасте.

Слюнные камни в своем составе содержат органический (10-30%) и минеральный (61-86%) компонент (табл. 6).

Камни содержат ядро микробной или немикробной природы, у некоторых камней оно представляет собой конгломерат актиномицетов. Органические вещества представлены аминокислотами, остатками клеток выстилки протоков, органическими компонентами слюны. Минеральный компонент включает гидроксиапатит, фосфорно-кислый кальций, калий, натрий, магний, хлор, железо. Основной минерал - апатит. Состав камня зависит от географических условий проживания больного.

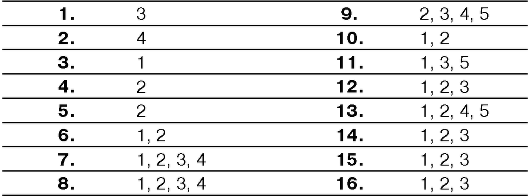

Таблица 6. Исследование слюнных камней методом рентгеноэлектронной спектрометрии (n=102) у детей (Абрамов В.А., 1992)

Форма камней различна. Камни, располагающиеся в области железы, округлые, имеют неровную поверхность. Конкременты, образовавшиеся в протоке слюнной железы, в большинстве случаев продолговатые. Масса камней различна: от долей грамма до нескольких десятков граммов. Величина камней также неодинакова: от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как плотность камней различна, масса слюнного камня не всегда связана с его величиной.

8.2. Клиническая картина слюнно-каменной болезни

Клиническая картина слюнно-каменной болезни зависит от реактивности и сопротивляемости организма, длительности заболевания, наличия или отсутствия обострения, стадии заболевания, места расположения камня (внутрижелезистые протоки или основной выводной проток).

В начальной стадии заболевания клинические признаки могут отсутствовать, конкремент обнаруживают случайно при рентгенологическом обследовании пациента по поводу какого-либо одонтогенного заболевания. Иногда пациенты указывают на увеличение слюнной железы, ощущение распирания железы во время приема пищи, впоследствии присоединяется боль. Эти симптомы носят название «слюнной колики». Они связаны с ретенцией слюны и проходят самопроизвольно через несколько минут. Некоторые больные указывают, что эти симптомы возникали несколько раз в течение последнего времени или нескольких лет.

При осмотре устанавливают, что слюнная железа увеличена или не изменена, безболезненная, мягкая на

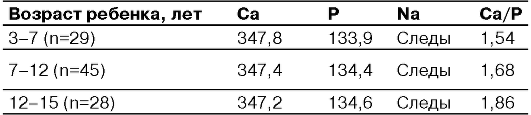

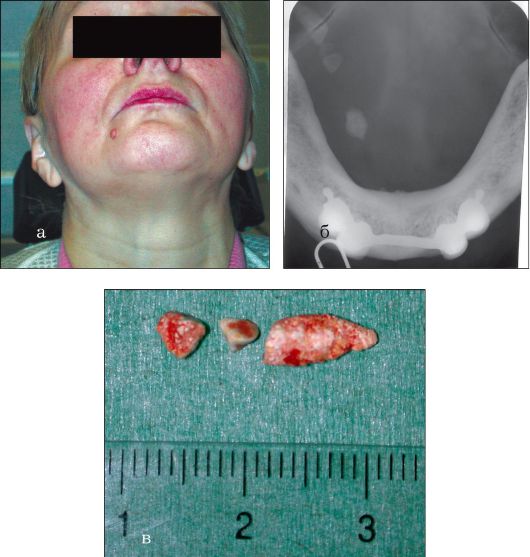

Рис. 48. Слюнно-каменная болезнь поднижнечелюстной слюнной железы слева, клинически выраженная стадия: а - внешний вид пациента; б - рентгенограмма поднижнечелюстной слюнной железы, боковая проекция. Конкремент во внутри железистых протоках железы в верхнем полюсе

ощупь. В области железы или по ходу основного выводного протока пальпируется участок уплотнения. Устье выводного протока не изменено. Если камень находится в передней или средней трети протока, секрет из протока не выделяется. При более дистальном расположении камня в начальной стадии заболевания выделяется неизмененный секрет.

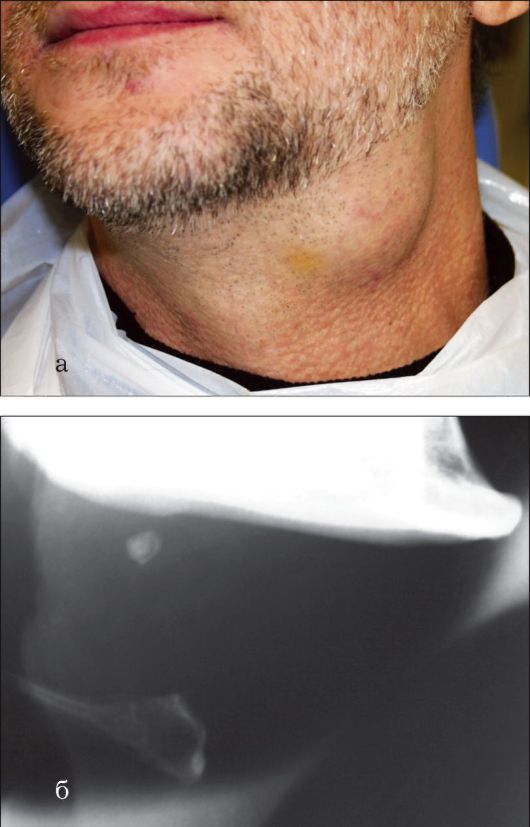

В клинически выраженной стадии заболевания (рис. 48-51) к симптомам ретенции слюны присоединя-

Рис. 49. Слюнно-каменная болезнь поднижнечелюстной слюнной

железы справа, клинически выраженная стадия: а - внешний вид пациента; б - рентгенограмма дна полости рта; в - удаленный конкремент

ются признаки воспаления. Пациенты жалуются на боль в области железы, припухлость, повышение температуры до 37,2-37,8 °С. Боль при приеме пищи усиливается. Если камень локализован в околоушной слюнной железе, чувство распирания возникает в позадичелюстной и око-лоушно-жевательной области. При расположении камня в поднижнечелюстной слюнной железе появляется боль при глотании, иррадиирующая в корень языка и ухо. При локализации камня в основном выводном протоке перво-

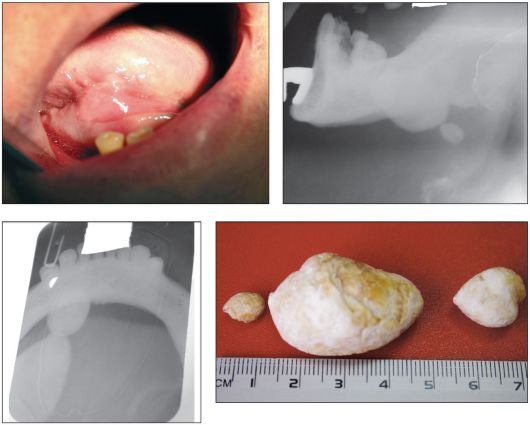

Рис. 50. Слюнно-каменная болезнь поднижнечелюстной слюнной железы справа, клинически выраженная стадия: а - внешний вид пациента; б - рентгенограмма дна полости рта. Множественные конкременты в области главного выводного протока справа. в - удаленные конкременты

начально появляется припухлость и гиперемия слизистой оболочки полости рта в подъязычной или щечной областях, впоследствии присоединяется воспаление в области железы.

При внешнем осмотре соответствующая железа увеличена, при пальпации уплотнена, болезненна. Слизистая оболочка щечной или подъязычной области отечна, гиперемирована. При бимануальной пальпации проток железы определяется в виде тяжа, в месте расположе-

Рис. 51. Слюнно-каменная болезнь левой поднижнечелюстной слюнной железы. Конкременты гигантских размеров

ния камня определяется более плотный и болезненный участок. Устье протока зияет. Из протока выделяется слизисто-гнойный секрет или густой гной, иногда отделяемое получить не удается.

В поздней стадии заболевания больные жалуются на постоянную припухлость в области слюнной железы, неприятный привкус во рту. В анамнезе заболевания - частые обострения в течение нескольких лет.

Слюнная железа увеличена, плотная, иногда бугристая, безболезненная. При бимануальной пальпации: проток железы уплотнен, в месте расположения конкремента пациент отмечает появление колющих болей. Устье протока расширено, при массировании железы из протока выделяется вязкий секрет с примесью гноя.

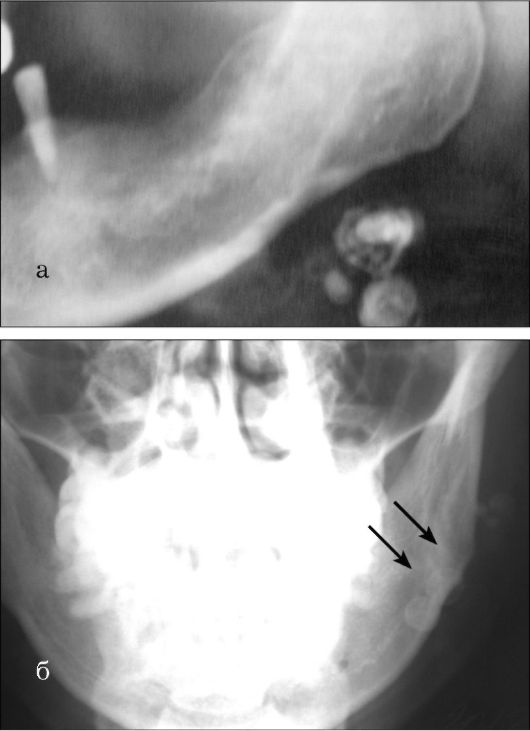

Диагноз слюнно-каменной болезни устанавливают на основании анамнеза, клинических данных. Для подтверждения диагноза проводят дополнительные частные и специальные методы обследования. Обзорная рентгеног-

рамма слюнных желез позволяет увидеть тень конкремента, расположенного во внутрижелезистых протоках. Рентгенологическое исследование дна полости рта помогает обнаружить камень в протоке поднижнечелюстной слюнной железы, внутриротовой снимок щечной области определяет камень в выводном протоке околоушной слюнной железы. В литературе встречается термин нерентгеноконтрастные камни. Отсутствие достаточной минерализации не всегда позволяет назвать это образование камнем. Вероятно, это слущенный эпителий (комочки слизи), который создает препятствие для оттока секрета. Их можно обнаружить на сиалограмме: в данном случае отмечают расширение и деформацию протоков за местом расположения камня, в месте расположения конкремента наблюдается дефект наполнения. Сиалографическое обследование нельзя проводить в острый период заболевания.

Широко применяют метод ультразвукового обследования. Слюнные камни не пропускают ультразвуковые волны, поэтому на сонограмме виден симптом «звуковой дорожки». В сложных дифференциально-диагностических случаях возможно назначение компьютерной томографии (КТ).

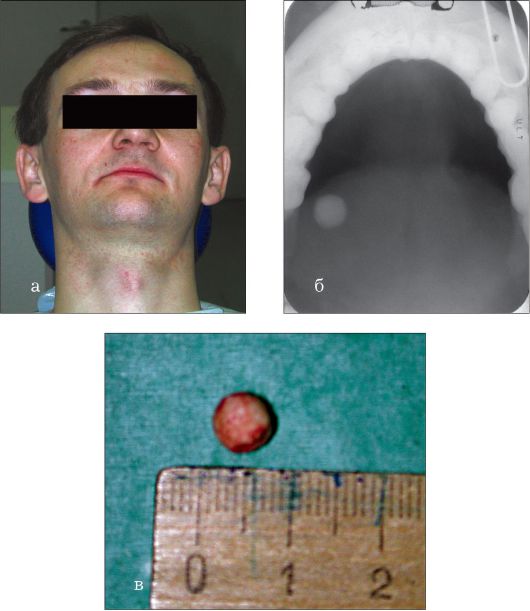

Слюнно-каменную болезнь следует дифференцировать от хронического сиаладенита, лимфаденита, одонтогенного абсцесса челюстно-язычного желобка, флегмоны подниж-нечелюстной и околоушно-жевательной областей, новообразований, туберкулеза, флеболитов (рис. 52).

8.3. Лечение слюнно-каменной болезни

Лечение больных слюнно-каменной болезнью проводят с учетом стадии воспалительного процесса, наличия обострения. Терапия включает хирургическое вмешательство и противовоспалительные мероприятия. Если болезнь находится в стадии обострения, в месте абсцедирования проводят разрез для улучшения оттока экссудата, камень при этом может выделиться самопроизвольно.

Камень из протока удаляют в хронической стадии воспаления в амбулаторных условиях, если он находится в передней или средней части выводного протока. Для этого осуществляют проводниковую анестезию язычного нерва,

Рис. 52: а - кальцинированные поверхностные шейные латеральные лимфатические узлы при туберкулезе; б - флеболиты

ткани над камнем рассекают послойно, параллельно расположению протока. Чтобы камень не сместился, его дис-тально фиксируют с помощью инструмента или лигатуры. При локализации камня в дистальном отделе поднижне-челюстного протока или в верхнем полюсе железы, также возможно его удаление внутриротовым доступом. Однако эта операция выполняется в условиях стационара, так как ее выполнение сопряжено со значительными техническими трудностями. В.В. Афанасьев и В.С. Стародубцев (1998) рекомендуют дополнительно к удалению камня производить операцию пластики в области передней трети выводного протока с целью создания более широкого дополнительного отверстия для оттока секрета. Послеоперационное лечение направлено на снятие послеоперационного воспаления, восстановление функции железы.

При невозможности удаления конкремента, частых обострениях в анамнезе в условиях стационара проводят экстирпацию поднижнечелюстной слюнной железы.

Для удаления камней из толщи слюнных желез в околоушном и дистальном отделе поднижнечелюстного протока В.В. Афанасьев и соавт. предложили метод литотрипсии. Для улучшения отхождения фрагментов слюнного камня метод литотрипсии рекомендуют сочетать с созданием нового искусственного устья протока. Активно разрабатываются методы эндоскопического удаления камней из вне-и внутрижелезистых протоков. Предпринимают попытки химического растворения камней внутри протоков без повреждения структуры железы. С этой целью рекомендуется проводить интрадуктальный литолиз (вводить в проток слюнной железы 0,5-1мл 3% раствора лимонной кислоты, 10 раз на курс лечения, ежедневно.

В комплексе с общей консервативной терапией перспективно назначение препаратов «Канефрон Н» по 50 капель 3 раза в сутки, который применяется для лечения мочекаменной болезни, и 3% раствора йодистого калия по 1 ст. л. 3 раза в сутки, а также настоя травы спорыша по 1/4 стакана 3 раза в сутки. Лечение по данной схеме проводится в течение 4 нед, курс повторяется через 3, затем через 6 мес (Чечина И.Н., 2010).

Вопросы для самоконтроля

1. Топографическая анатомия поднижнечелюстной, околоушной слюнных желез.

2. Этиология слюнно-каменной болезни.

3. В какой слюнной железе (и ее отделах) наиболее часто образуются конкременты?

4. Жалобы больного в начальной стадии слюнно-камен-нои болезни.

5. Клинические проявления начальной стадии слюнно-каменной болезни.

6. Жалобы больного в стадии клинически выраженного воспаления слюнно-каменной болезни.

7. Данные внеротового и внутриротового обследования в клинически выраженной стадии слюнно-каменной болезни.

8. Жалобы больного в поздней стадии слюнно-каменной болезни.

9. Клинические проявления поздней стадии слюнно-каменной болезни.

10. Роль рентгенографии в диагностике слюнно-каменной болезни.

11. Характеристика сиалограмм больных в начальной, клинически выраженной и поздней стадий слюнно-каменной болезни.

12. Лечение слюнно-каменной болезни без выраженных признаков острого воспаления.

13. Лечение слюнно-каменной болезни с выраженными признаками острого воспаления.

Ситуационные задачи

Задача 1

Пациентка В., 25 лет, жалуется на появление припухлости под нижней челюстью справа во время еды.

Анамнез: три дня назад во время каждого приема пищи стала появляться припухлость под нижней челюстью справа. После еды она постепенно уменьшается и через 15-30 минут исчезает.

Объективно: конфигурация лица не изменена. Правая поднижнечелюстная слюнная железа по сравнению с левой немного увеличена, имеет мягко-эластичную консистенцию. При массировании железы из ее протока выделяется небольшое количество прозрачного секрета. При бимануальной пальпации по ходу протока в передней трети определяется округлое, плотное, безболезненное образование около 4 мм в диаметре.

Вопросы:

1. С чем может быть связано появление припухлости под нижней челюстью во время еды?

2. Какое дополнительное обследование надо провести?

3. Какова методика лечения больной?

4. Установите трудоспособность.

5. Каковы причины образования камня в слюнной железе?

Задача 2

Пациент Д., 27 лет, обратился с жалобами на боль и припухлость под нижней челюстью справа, повышение температуры тела до 37,2 °С.

Анамнез: последние 2 года отмечает неоднократное появление припухлости во время приема пищи в поднижнечелю-стной области справа, которые проходят самостоятельно через 3-4 дня. К врачу не обращался. Неделю назад во время еды в очередной раз появилась припухлость под нижней челюстью справа и сохранялась между приемами пищи, затем появилась боль при глотании, повысилась температура тела.

Обзорная рентгенограмма поднижнечелюстной слюнной железы справа: в проекции слюнной железы имеется тень с четкими неровными контурами размером 1,5 см в диаметре.

УЗИ поднижнечелюстной слюнной железы справа: в паренхиме железы справа имеется гиперэхогенный участок, по плотности соответствующий слюнному камню, размером 1,3x0,8 см.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз заболевания.

2. Какие данные объективного исследования должны соответствовать этому заболеванию?

3. Составьте план лечения больного.

4. Установите трудоспособность.

5. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?

Ответы к ситуационным задачам

Задача 1

1. С ретенцией секрета поднижнечелюстной слюнной железы.

2. Рентгенограмму дна полости рта, УЗИ, при необходимости - сиалограмму.

3. Хирургическое лечение: удаление камня из передней трети протока поднижнечелюстной слюнной железы.

4. Трудоспособен.

5. Наличие врожденного изгиба протока железы или его сужения, нарушение обмена веществ.

Задача 2

1. Обострение слюнно-каменной болезни поднижнече-люстной слюнной железы справа.

2. Поднижнечелюстная слюнная железа справа увеличена, плотная, болезненная. Слизистая оболочка челюстно-язычного желобка гиперемирована, из протока выделяется гной.

3. Хирургическое лечение при наличии абсцесса: вскрытие абсцесса. Лечение должно быть направлено на снятие воспалительных явлений:

- промывание протока раствором антибиотиков;

- наружная блокада раствором 0,5% лидокаина - 20 мл;

- терапия антибиотиками по показаниям;

- компрессы с 30% раствором димексида.

4. Нуждается в освобождении от работы на период до стихания воспалительных явлений.

5. Удаление конкремента после стихания воспалительных явлений, при глубоком расположении камня - возможно, с железой.

Абсцесс челюстно-язычного желобка, ретромолярный периостит, абсцесс крыловидно-челюстного пространства, периостит нижней челюсти в области моляров.

Тесты для самоконтроля

Выберите один правильный ответ.

1. Устье протока околоушной слюнной железы расположено:

1) у верхнего свода преддверия рта;

2) в области переходной складки первого верхнего моляра;

3) на слизистой щеки;

4) на слизистой мягкого нёба.

2. Устья протоков поднижнечелюстной слюнной железы расположены на:

1) подъязычных валиках;

2) челюстно-язычных желобках;

3) толще языка;

4) подъязычных сосочках по бокам от уздечки языка.

3. Чаще камни образуются в железе:

1) поднижнечелюстной;

2) околоушной;

3) подъязычной;

4) малых.

4. Слюнной камень на сонограмме определяется как:

1) ограниченный гипоэхогенный участок;

2) гиперэхогенный сигнал со «звуковой дорожкой»;

3) неоднородность эхоструктуры за камнем;

4) множественные точечные гиперэхогенные участки.

5. При локализации камня в паренхиме поднижнечелюстной слюнной железы и частых обострениях рекомендовано:

1) удаление камня;

2) экстирпация железы;

3) дробление камня;

4) противовоспалительная терапия;

5) ГБО-терапия.

Выберите несколько правильных ответов.

6. Этиология слюнно-каменной болезни:

1) врожденные эктазии протоков;

2) нарушение минерального обмена;

3) ксеростомия;

4) хронический сиаладенит.

7. Камни могут образовываться в:

1) поднижнечелюстной слюнной железе;

2) околоушной слюнной железе;

3) подъязычной слюнной железе;

4) малой слюнной железе.

8. При обострении слюнно-каменной болезни подниж-нечелюстной слюнной железы определяется:

1) увеличение и резкая болезненность железы;

2) гиперемия слизистой оболочки подъязычной об-ла сти;

3) плотный болезненный инфильтрат по ходу выводного протока;

4) из устья протока выделяется гной;

5) из устья протока выделяется прозрачный секрет.

9. При слюнно-каменной болезни в начальной стадии на сиалограмме:

1) паренхима железы за камнем не определяется;

2) равномерное расширение протоков за камнем;

3) протоки имеют ровные и четкие контуры;

4) изображение паренхимы железы не изменено;

5) дефект наполнения.

10. При слюнно-каменной болезни в поздней стадии на сиалограмме выявляется:

1) протоки за камнем расширены, контуры их неровные;

2) паренхима железы не определяется или определяется нечетко;

3) наличие суженных протоков железы;

4) наличие полостей в железе.

11. Для диагностики камня в слюнной железе проводят:

1) рентгенографию;

2) сиалометрию;

3) сиалографию;

4) цитологическое исследование секрета;

5) УЗИ.

12. Для диагностики камня в поднижнечелюстной слюнной железе проводят рентгенологическое исследование:

1) дна полости рта;

2) нижней челюсти в боковой проекции;

3) по В.С. Коваленко;

4) носо-подбородочной проекции;

5) носо-лобной проекции.

13. Для диагностики камня в области протока подниж-нечелюстной слюнной железы проводят:

1) зондирование;

2) рентгенографию нижней челюсти в боковой проекции;

3) пункцию слюнной железы;

4) рентгенографию дна полости рта;

5) сиалографию.

14. Для дигностики камня в протоке околоушной слюнной железы проводят:

1) рентгенографию слюнной железы в прямой и боковой проекциях;

2) внутриротовую рентгенографию щечной области;

3) зондирование протока слюнной железы;

4) магнитно-резонансную томографию слюнной железы.

15. Методы лечения слюнно-каменной болезни:

1) удаление камня;

2) удаление железы;

3) дробление камня ультразвуком (сиалолитотрипсия);

4) перевязка протока;

5) рентгенотерапия.

16. После удаления камня из протока поднижнечелюст-ной слюнной железы назначают:

1) противоспалительную терапию;

2) слюногонную диету;

3) курс бужирования протока;

4) рентгенотерапию;

5) ГБО-терапию.

Ответы к тестам для самоконтроля