Судебная медицина: учебник / под ред. Ю.И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. 2012. - 496 с.: ил.

|

|

|

|

ЧАСТНЫЙ МОДУЛЬ. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕФЕКТОВ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБМОДУЛЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Охрана здоровья граждан РФ является одной из важнейших задач деятельности государства, что закреплено в ст. 41 Конституции РФ: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». В соответствии с Конституцией РФ Верховным Советом РФ в августе 1993 г. были приняты Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (далее Основы законодательства).

В ст. 1 Основ законодательства дается определение охраны здоровья граждан. Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случаях утраты здоровья.

Основополагающими принципами охраны здоровья граждан (ст. 2 Основ законодательства) являются:

■ соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

■ приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан, в области охраны граждан;

■ доступность медико-социальной помощи;

■ социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

■ ответственность органов государственной власти и управления предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья.

Организация охраны здоровья граждан в РФ предусматривает существование трех систем здравоохранения: государственной, муниципальной и частной. При этом деятельность учреждений как государственной, так и муниципальной и частной систем здравоохранения производится в соответствии с Основами законодательства и другими актами законодательства РФ и может осуществляться только при наличии лицензии на избранный вид деятельности (ст. 15 Основ законодательства). Органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности, является Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Лицензия может быть выдана юридическому или физическому лицу при наличии у него диплома о среднем или высшем медицинском образовании и сертификата на определенный вид деятельности.

В разделах IV и V Основ законодательства приводятся права граждан в области охраны здоровья и права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Право граждан РФ на охрану здоровья (ст. 17 Основ законодательства) обеспечивается:

■ охраной окружающей природной среды;

■ созданием условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан;

■ производством и реализацией доброкачественных продуктов питания;

■ предоставлением населению доступной медико-социальной помощи. Граждане РФ имеют право на информацию о факторах, влияющих

на здоровье (ст. 19 Основ законодательства). Эта информация предоставляется местной администрацией через средства массовой информации или непосредственно гражданам по их запросам.

При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане имеют право:

■ на медико-социальную помощь (ст. 20 Основ законодательства), которая включает: профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубно-протезную помощь, а также меры социального характера по уходу за больны-

ми, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по временной нетрудоспособности;

■ бесплатную медицинскую помощь в государственной и муниципальной системах здравоохранения; гарантированный объем бесплатной медицинской помощи граждан обеспечивается в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;

■ дополнительные медицинские и иные услуги на основе программ добровольного медицинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных средств и иных источников;

■ льготное обеспечение протезами, ортопедическими корригирующими, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и иными специальными средствами;

■ медицинскую экспертизу, в том числе независимую, которая производится по их личному заявлению.

Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль.

Работающие граждане имеют право на пособие при карантине в случае отстранения их от работы вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их. Если карантину подлежат несовершеннолетние или граждане, признанные в установленном законом порядке недееспособными, то пособие выдается одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В разделе VI Основ законодательства приводятся права граждан при оказании медико-социальной помощи. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право:

■ на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского обслуживающего персонала;

■ выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;

■ обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

■ проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;

■ облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными способами и средствами;

■ сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья и диагнозе.

Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. К врачебной тайне также относятся сведения о проведенных искусственном оплодотворении и имплантации эмбриона, а также о личности донора. Медицинские работники за разглашение врачебной тайны с учетом причиненного гражданину ущерба несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина (в соответствии со ст. 61 Основ законодательства) может быть осуществлено лишь:

■ в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю;

■ при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;

■ по запросу органов дознания и следствия, прокуратуры и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;

■ в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его родителей или законных представителей;

■ при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий.

Пациент также имеет право:

■ на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; оказание медицинской помощи без согласия граждан или иных законных представителей (в соответствии со ст. 34 Основ законодательства) допускается в отношении лиц: страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (инфекционные заболевания); страдающих тяжелыми психическими расстройствами; совершивших общественно опасное деяние;

■ отказ от медицинского вмешательства; при отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего 15 лет, либо законного представителя лица, признанного недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц (ст. 33 Основ законодательства);

■ получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

■ получение медицинских и иных услуг в рамках добровольного медицинского страхования;

■ возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи;

■ допуск адвоката;

■ допуск священнослужителя; в больничном учреждении - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов.

В разделе VII Основ законодательства впервые предусматривается регулирование медицинской деятельности по планированию семьи и в отношении репродуктивной функции человека. Допускаются искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона - это право женщины детородного возраста (ст. 35 Основ законодательства).

Статья 36 Основ законодательства предоставляет женщине самой самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности может быть проведено: по желанию женщины - при сроке беременности до 12 нед; по социальным показаниям - при сроке беременности до 22 нед; по медицинским показаниям - независимо от срока беременности. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения; перечень социальных показаний - положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Медицинская стерилизация как метод контрацепции согласно ст. 35 Основ законодательства может быть произведена только по письменному заявлению гражданина: не моложе 35 лет или имеющего не менее двух детей; при наличии медицинских показаний - независимо от возраста и наличия детей. Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

В разделе VIII Основ законодательства излагаются гарантии осуществления медико-социальной помощи. Закон предусматривает оказание первичной медико-санитарной помощи, скорой и специализированной медицинской помощи, а также медико-социальной помощи некоторым категориям граждан.

Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает:

■ лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний;

■ медицинскую профилактику важнейших заболеваний;

■ санитарно-гигиеническое образование;

■ проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Объем и порядок оказания первичной медико-санитарной помощи устанавливаются законодательством в области охраны здоровья граждан.

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими работниками, а также лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи по закону или по специальному правилу.

Скорая медицинская помощь оказывается учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения. Скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплатно.

В ст. 43 Основ законодательства приводится порядок применения новых методов профилактики, диагностики, лечения, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и дезинфекционных средств. Не разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении в установленном порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства могут использоваться в интересах излечения пациента только после получения его добровольного согласия.

Медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо средствами (ст. 45 Основ законодательства). Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную ответственность.

Статья 47 Основ законодательства допускает изъятие у человека органов и тканей для трансплантации. Однако Основы законодательства однозначно указывают, что принуждение к изъятию органов и (или) тканей человека для трансплантации не допускается, а органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи и коммерческих сделок.

Вопросы трансплантации регламентируются Законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Его основные требования сводятся к следующему:

■ трансплантация допускается только в тех случаях, когда другие медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни больному либо восстановление его здоровья;

■ изъятие органов и (или) тканей у живого донора возможно только после заключения консилиума врачей-специалистов о том, что изъятием не будет причинен значительный вред здоровью донора;

■ трансплантация возможна только с согласия живого донора и, как правило, с согласия реципиента;

■ органы и ткани не могут быть предметом купли-продажи;

■ изъятие органов и тканей для целей трансплантации не допускается у живого донора моложе 18 лет (исключая случаи пересадки костного мозга) или недееспособного лица;

■ забор органов и тканей разрешается только в государственных специализированных учреждениях здравоохранения;

■ трансплантация возможна только с письменного согласия реципиента (исключая операции по жизненным показаниям);

■ не допускается изъятие органов и (или) тканей у трупа, если на момент изъятия известно, что при жизни умерший человек, его близкие родственники или законные представители заявляли о несогласии с таким изъятием;

■ разрешение на изъятие органов и (или) тканей у трупа дает главный врач учреждения здравоохранения, в котором производится изъятие, а при проведении судебно-медицинской экспертизы - и судебно-медицинский эксперт;

■ у живого донора может быть изъят только парный орган (правильнее - один из парных органов), часть органа или ткани, отсутствие которых не повлечет необратимого расстройства здоровья (это положение в законе сформулировано неточно, так как необратимое расстройство здоровья наступает всегда, когда удалены орган, ткань или их часть).

Важнейшим положением, допускающим изъятие органов и (или) тканей у трупа, является констатация смерти, т. е. при бесспорных доказательствах факта смерти, зафиксированных консилиумом врачей-специалистов. При этом специально оговаривается, что в диагностике смерти предполагаемого донора не разрешается участие трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих работу донорской службы и оплачивающих ее. Заключение консилиума о факте наступившей смерти должно происходить в точном соответствии с процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития РФ. В законе говорится о «смерти головного мозга», т. е. о состоянии обреченности

организма, о невозможности восстановить функцию головного мозга, о том, что без проведения специальных медицинских мероприятий по искусственному поддержанию функции сердца и легких сохранение жизни невозможно.

Не решена проблема юридической регламентации реанимационных мероприятий. В юридическом плане отношение к продолжительности проведения реанимационных мероприятий у безнадежно больных можно определить косвенно, исходя из положений о запрещении эвтаназии.

Нередко, в том числе в связи с предстоящим изъятием органов и (или) тканей, требуется констатировать смерть человека. Это разрешается делать только врачу или фельдшеру в соответствии со специальным положением Минздравсоцразвития РФ (ст. 46 Основ законодательства).

Для получения данных о причине смерти и диагнозе заболевания может проводиться патологоанатомическое вскрытие трупа. При наличии письменного заявления родственников умершего (по религиозным или иным мотивам) патологоанатомическое вскрытие в отсутствие подозрения на насильственную смерть не производится. По требованию родственников для участия во вскрытии может быть приглашен специалист либо назначена и проведена независимая экспертиза (ст. 48 Основ законодательства).

Раздел IX Основ законодательства предусматривает несколько видов медицинской экспертизы:

■ экспертизу временной нетрудоспособности;

■ медико-социальную;

■ военно-врачебную;

■ судебно-медицинскую;

■ судебно-психиатрическую;

■ независимую.

Гражданин или его законный представитель имеет право ходатайствовать перед органом, назначившим судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, о включении в состав экспертной комиссии дополнительно специалиста соответствующего профиля с его согласия (ст. 52 Основ законодательства). Независимая медицинская экспертиза предусмотрена в отношении патологоанатомического исследования трупа и военно-врачебной экспертизы (ст. 53 Основ законодательства).

Раздел X Основ законодательства, рассматривая права и социальную защиту медицинских и фармацевтических работников, отдельной статьей (ст. 54) регламентирует право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью.

Правом на данный вид деятельности обладают лица, получившие высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование,

имеющие диплом и специальное звание, а на занятие определенными видами деятельности - также сертификат специалиста и лицензию. Правом на занятие народной медициной обладают граждане, получившие диплом целителя (ст. 57 Основ законодательства). Диплом целителя дает право на занятие народной медициной на территории, подведомственной органу управления здравоохранением, выдавшему диплом. Проведение сеансов массового целительства, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается. Незаконное занятие медицинской и фармацевтической практикой, а также народной медициной (целитель-ством) предусматривает уголовную ответственность.

Лица, окончившие высшие медицинские учебные заведения и получившие диплом врача, дают клятву врача. Текст клятвы врача утверждается федеральным законодательным органом. Основные положения клятвы врача отражены в Законе об охране здоровья граждан. За нарушение этой клятвы врачи несут ответственность, предусмотренную ст. 60 Основ законодательства.

В ст. 63 Основ законодательства отражена социальная и правовая защита медицинских и фармацевтических работников. Медицинские и фармацевтические работники имеют право:

■ на обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда;

■ работу по трудовому договору (контракту), в том числе за рубежом;

■ защиту своей профессиональной чести и достоинства;

■ получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем теоретической и практической подготовки;

■ совершенствование профессиональных знаний;

■ переподготовку при невозможности выполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата, ликвидации предприятий, учреждений и организаций в соответствии с законодательством РФ;

■ страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением ими профессиональных обязанностей;

■ беспрепятственное и бесплатное использование средств связи, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям или гражданам, а также любого имеющегося вида транспорта для перевозки гражданина в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих его жизни.

Раздел XII Основ законодательства посвящен ответственности за причинение вреда здоровью граждан. В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья вследствие недобросовестного выполнения медицинскими и фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшего причинение вреда здоровью граждан или их смерть, виновные обязаны возместить потерпевшим ущерб в объеме и порядке, установленными законодательством РФ (ст. 68 Основ законодательства).

Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических работников от привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.

СУБМОДУЛЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ В МЕДИЦИНСКОЙ

ПРАКТИКЕ

В сложной профессиональной деятельности медицинских работников могут иметь случаи неблагоприятного исхода лечебного вмешательства (невмешательства). Пациенты, как правило, не представляют себе возможности современной медицины и склонны обвинять во всяком неблагоприятном исходе заболевания врачей, а реклама, в том числе недобросовестная, способствует возникновению у людей необоснованных ожиданий и последующих претензий. С точки зрения пациентов и их родственников, неблагоприятным исходом считаются: смерть, угроза смерти (опасное для жизни состояние), значительная временная или стойкая утрата общей и(или) профессиональной трудоспособности, прерывание беременности, бесплодие, появление нового заболевания, снижение качества жизни независимо от причин такого положения.

Как показывает практика, чаще всего такие исходы обусловливаются тяжестью самого заболевания и травмы, индивидуальными особенностями организма и т. д.

Однако иногда неблагоприятные исходы оказываются следствием неправильных действий медицинских работников.

Все неблагоприятные исходы по их причине можно условно разделить на следующие группы:

■ неблагоприятный исход, вызванный тяжестью самого заболевания, патологического процесса;

■ неблагоприятный исход, связанный с ненадлежащими действиями самого пациента (позднее обращение за медицинской помощью, самолечение,

лечение у знахарей, отказ или уклонение от лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, аггравация, симуляция и др.);

■ несчастный случай в медицинской практике - неблагоприятный исход лечения, связанный со случайными обстоятельствами, при условии абсолютной правильности действий врача; врач не мог предвидеть развитие неблагоприятного исхода, а следовательно, и предотвратить его при самом добросовестном отношении к своим обязанностям (смерть при даче наркоза, смерть на операционном столе от психического или эмоционального шока, смертельные исходы при введении терапевтических доз некоторых лекарственных веществ, а также лечебных сывороток); такая неожиданная смерть больного может зависеть от индивидуальных особенностей организма, выявить которые своевременно медицинская наука может не всегда; общество допускает деятельность, сопровождающуюся минимальным риском возникновения неблагоприятных последствий; врачи не несут за них ответственности, однако они обязаны принимать все возможные меры для предотвращения несчастных случаев;

■ врачебная ошибка - добросовестное заблуждение врача в своих суждениях и действиях в отсутствие элементов небрежности, легкомыслия и медицинского невежества.

Различают объективные и субъективные ошибки.

Объективные врачебные ошибки не зависят от уровня подготовки, опыта и квалификации врача, а обусловлены: несовершенством врачебных знаний об этиологии, патогенезе и критериях диагностики патологических процессов; несовершенством существующих методов диагностики и лечения, объективной трудностью диагностики (атипичная форма заболевания или локализация патологического процесса, его редкость, молниеносное или бессимптомное течение, сочетание заболеваний); недостаточной оснащенностью диагностической и лечебной аппаратурой, специалистами и лекарствами, отсутствием достаточного времени для обследования больного, тяжелым состоянием больного (глубокая кома).

Субъективные врачебные ошибки определяются недостатком практического опыта и квалификации врача, в том числе в сфере иных врачебных специальностей, чем его собственная, или при особо тяжелых заболеваниях и их формах, требующих высокотехнологичных методов диагностики и лечения, которыми рядовой врач не владеет, а также особенностями его психофизиологического состояния - болезни, крайнего переутомления. Врачебная ошибка не является юридической категорией. В действиях врача, приведших к врачебной ошибке, не содержится признаков преступления, т. е. общественно опасных деяний в форме действия или бездействия.

Врачебные ошибки можно разделить: на диагностические; в назначении и осуществлении лечения; на организационные; деонтологические.

Диагностические врачебные ошибки. Главными причинами этих ошибок являются объективная трудность диагностики, недостаточная подготовка и малый опыт врача. Затруднения в диагностике могут вызываться особенностями самого патологического процесса, например молниеносно протекающих болезней со смертельным исходом в 1-2-е сутки (дифтерия, скарлатина, токсическая форма гриппа и др.).

Врач не всегда может предвидеть быстрое и тяжелое развитие болезни. Некоторые болезни протекают скрытно (бессимптомное течение трубной беременности до разрыва трубы, абортивные формы скарлатины, брюшного тифа). Ошибки могут вызываться атипичным течением болезни или атипичной локализацией патологического процесса. Правильное установление основного заболевания иногда затрудняется состоянием больного или сопутствующими заболеваниями.

Ошибочная диагностика нередко бывает обусловлена самими больными, которые могут противодействовать исследованию, отказаться от биопсии, от своевременной госпитализации. Женщины могут скрывать криминальный аборт. Возбужденное состояние больного препятствует полному его обследованию. Иногда на лечащих врачей оказывают влияние ошибочные диагнозы, поставленные ранее другими врачами.

Ошибки надо отличать от невежественных действий врача. Под врачебным невежеством понимается отсутствие у врача элементарных медицинских знаний. Невежество выходит за рамки понятия врачебной ошибки и при определенных условиях может быть квалифицировано как преступление.

Ошибки в назначении и осуществлении лечения. Подобные ошибки встречаются значительно реже, чем диагностические. Причинами ошибочного лечения являются несовершенство самого метода лечения и несовершенство действий данного врача (чаще технические погрешности при операциях).

При больших сложных операциях встречаются врачебные ошибки, обусловленные техническими дефектами в выполнении операции, которые для больных нередко оказываются роковыми. Случайные надрезы или разрезы сосудов, нервов, мочеточников и т. д., а также случайный захват иглой или подшивание соседних петель кишок, прорезывание и соскальзывание лигатур и другие технические погрешности бывают в практике самых опытных клиницистов (цв. вклейка, рис. 84).

Врачебные ошибки, связанные с дефектами организации лечебной помощи (организационные ошибки). Организационные дефекты обусловлены служебными упущениями администрации лечебных учреждений. К от-

рицательным последствиям для больных могут привести самые разнообразные организационные упущения: неудовлетворительное содержание больничных помещений; недостаточное количество и низкая квалификация обслуживающего персонала, приводящая к недостаточному уходу за больными; недостатки в хозяйственном и медицинском снабжении, запоздалая госпитализация тяжелобольных, неправильная их транспортировка, преждевременная или неправильная выписка больных и др.

Деонтологические ошибки. В их основе - неспособность врача установить психологический контакт с пациентом и его родственниками, неосторожность в высказываниях, неиспользование психологических и психотерапевтических приемов.

В заключение необходимо подчеркнуть, что ошибки в профессиональной деятельности не считаются преступлениями до тех пор, пока в них не будут обнаружены элементы небрежности и халатности, т. е. пока не будет установлена неосторожная вина в юридическом понимании этого вопроса.

Неблагоприятный исход, обусловленный недобросовестным отношением медицинского работника к своим обязанностям (правонарушения в рамках невыполнения или ненадлежащего выполнения профессиональных и должностных обязанностей), а также медицинским невежеством (отсутствием у врача элементарных медицинских знаний или некомпетентностью в рамках своей специальности).

Ряд авторов к причинам неблагоприятных исходов в медицинской практике относят ятрогению.

Ятрогения - это причинение вреда здоровью пациента, находящееся в прямой или косвенной связи с проведением диагностических, лечебных, профилактических или реабилитационных мероприятий, в том числе проведенных по обоснованным показаниям и выполненных правильно. Использование данного термина в юридически значимых документах не всегда целесообразно, так как это может способствовать формированию обвинительной позиции в отношении медицинских работников.

Между тем ятрогения не всегда является дефектом в оказании медицинской помощи. Так, радикальная терапия онкологических заболеваний всегда приводит к тем или иным ятрогениям, тем не менее дефектом является не ее проведение, а необоснованный отказ от нее. Ятрогенную патологию необходимо выделять в отдельную группу и анализировать с целью уменьшения риска от применения современных методов диагностики и лечения.

Относительно недавно применительно к вопросам медико-правовой оценки качества и эффективности медицинской помощи появились понятия о недостатках и дефектах при ее оказании.

Недостаток в оказании медицинской помощи - это любое несоответствие современным стандартам объема и качества, требованиям нормативных актов, регламентирующих данный вид медицинской деятельности, научно обоснованным с позиций доказательной медицины, принципам медицинской практики и теоретическим знаниям. Недостаток в оказании медицинской помощи может не являться причиной неблагоприятного исхода и не иметь с ним прямой причинной связи, т. е. не влиять на его возникновение.

Дефект в оказании медицинской помощи - это такой недостаток в ее оказании, который явился причиной наступившего неблагоприятного исхода либо имел с ним прямую причинную связь, т. е. повлиял на его возникновение.

Как и врачебные ошибки, недостатки и дефекты в оказании медицинской помощи можно классифицировать как диагностические, лечебно-организационные, а также недостатки в ведении медицинской документации.

Недостатки в диагностике - неверное, неполное или несвоевременное установление основного заболевания (повреждения) или опасного осложнения основного заболевания, тяжелой сопутствующей или предшествующей патологии. Причины этих недостатков: неполнота обследования, в том числе сбора анамнеза; невнимательность по отношению к важным фактам, например к результатам анализов, которые не замечаются и никак не интерпретируются; игнорирование фактов, противоречащих диагностической гипотезе, вместо их объяснения; конформизм (некритичное принятие диагнозов, поставленных другими врачами, в том числе консультантами, специалистами по лабораторной и инструментальной диагностике); отсутствие динамического наблюдения за больным; недооценка тяжести состояния больного.

Недостатки в назначении и осуществлении лечения - это существенные и необоснованные отклонения от научно обоснованных стандартов или принципов оказания медицинской помощи, когда: не назначаются лекарственные препараты и лечебные манипуляции, которые показаны; назначаются противопоказанные лекарственные препараты и лечебные манипуляции; показанные лекарственные препараты и лечебные манипуляции применяются неправильно; применяются нерациональные сочетания лекарственных препаратов и лечебных манипуляций.

Тактические недостатки в оказании медицинской помощи - это неправильное определение преемственности лечения (несвоевременная или непрофильная госпитализация, выписка и перевод пациентов в другие отделения или лечебные учреждения, а также неправильная их транспортировка).

Защитить врача в случае возникновения любой конфликтной ситуации могут заранее подготовленные доказательства правильности его действий - грамотно и непротиворечиво заполненная медицинская документация и особенно морфологическое заключение. Допустив ошибку, врач должен как можно скорее обнаружить ее (для этого нужно предвидеть возможность ошибок и активно их выявлять) и, если можно, исправить.

Наиболее рациональная самозащита врачей включает изучение неблагоприятных исходов, поиск путей их предотвращения, а также непрерывное повышение квалификации. При этом важно не столько знание самых современных лекарственных препаратов и методов лечения, сколько совершенствование врача как диагноста. Юридические последствия чаще всего влечет за собой именно неправильная диагностика основного заболевания, а причинами ее обычно являются неполноценное обследование больного, отсутствие динамического наблюдения за ним и контроля за его состоянием. Поэтому лучшим средством повышения квалификации врача являются не курсы усовершенствования, а присутствие на патологоана-томических вскрытиях и активное сотрудничество с патологоанатомом в выявлении собственных ошибок и их причин.

СУБМОДУЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Правонарушением называется виновно противоправное действие (или бездействие) лица, способного самостоятельно отвечать за свои поступки. Для правонарушения характерны: причинение вреда обществу; невыполнение своих обязанностей или нарушение прав других лиц; нарушение правовых норм; умышленное или по неосторожности совершенное действие.

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан предусматривают следующие виды правонарушений медицинских работников:

■ нарушение прав пациента;

■ незаконное проведение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, искусственного прерывания беременности, медицинской стерилизации;

■ незаконное привлечение в качестве объекта к биомедицинскому исследованию, принуждение к участию в биомедицинском исследовании;

■ пропаганда методов диагностики, лечения и лекарственных средств, не прошедших проверочные испытания;

■ сознательное побуждение больного к эвтаназии и (или) осуществление эвтаназии;

■ коммерческая деятельность в отношении купли-продажи органов и (или) тканей человека; принуждение к изъятию органов и (или) тканей человека для трансплантации;

■ незаконное занятие медицинской деятельностью, народной медициной (целительством);

■ нарушение клятвы врача;

■ разглашение врачебной тайны;

■ недобросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей (причинение вреда здоровью или смерть).

Правонарушения медицинских работников по степени общественной опасности подразделяются на преступления, влекущие за собой уголовную ответственность, и на противоправные проступки (гражданские, административные и дисциплинарные), не предусмотренные УК РФ.

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

Согласно УК РФ, возможны две формы вины: умысел и неосторожность. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимых внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее:

■ не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия);

■ не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть либо

■ хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия. Решение вопроса о наличии или отсутствии вины и соответственно разграничение случаев виновного и невиновного причинения вреда выходят за пределы компетенции судебно-медицинских экспертов.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Уголовная ответственность - правовое последствие совершения преступления, заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в форме наказания. Уголовная ответственность медицинским работникам может быть назначена за профессиональные и профессионально-должностные преступления.

Под профессиональными преступлениями медицинских работников понимаются такие, которые совершаются при осуществлении чисто профессиональных функций с нарушением современных требований медицинской науки и практики, положений медицинской этики и врачебной деонтологии, предписаний закона, принятых нормативных актов.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ (ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ДР.)

Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (109 ч. 2 ст. УК РФ). Смерть по неосторожности может быть причинена как по небрежности, так и по легкомыслию.

Неосторожное причинение смерти может быть результатом как действия (неполная или ошибочная диагностика заболевания или травмы, оставление инородных тел после операции и др.), так и бездействия (невыполнение обязательных лабораторных и инструментальных исследований, отказ от проведения операции и пр.) медицинского работника. Это нередко проявляется в виде грубого нарушения или невыполнения служебных правил, невнимательности, самонадеянности.

С юридической точки зрения действия (бездействие) медицинского работника могут рассматриваться как причинение смерти по неосторожности при условии, что между действием или бездействием виновного и наступлением смерти имеется причинная связь.

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Ответственность наступает при условии,

что действие (бездействие) медицинского работника, сопряженное с легкомыслием и (или) небрежностью, повлекло указанные последствия.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения (ст. 120 УК РФ). Отягчающим обстоятельством является принуждение, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.

Действующие законодательные акты, регламентирующие порядок трансплантации (пересадки органов и тканей)*, исходят из презумпции добровольного согласия донора на изъятие у него органов или тканей для трансплантации. Одно из основных требований проведения трансплантации - забор и заготовка органов только государственными учреждениями здравоохранения.

Заражение ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ).

Практика знает случаи заражения ВИЧ-инфекцией в результате несоблюдения медицинским персоналом правил подготовки медицинских приборов и оборудования к повторному использованию (некачественной стерилизации шприцев, игл, скальпелей, катетеров и пр.), повторного использования одноразовых шприцев, нарушения правил переливания крови (некачественная проверка донорской крови) и т. д.

Вина медицинских работников проявляется в форме преступной небрежности или легкомыслия. Уголовная ответственность наступает независимо от того, развивается ли у потерпевшего болезнь или он становится вирусоносителем.

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). Незаконным производством аборта признается искусственное прерывание беременности вне медицинского учреждения или совершение его лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля.

Субъектом преступления может быть врач, специальность которого не дает ему права производить подобные операции (терапевт, отоларинголог, стоматолог и др.), при условии, что не было состояния крайней необходимости, например при срочном производстве аборта по медицинским показаниям.

Незаконное производство аборта является умышленным преступлением. Отягчающее обстоятельство - причинение потерпевшей смерти

* Основными нормативными актами, регулирующими порядок трансплантации, являются «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» и Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека».

либо тяжкого вреда здоровью (включающего, в частности, утрату производительной способности).

Неоказание помощи больному, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 124 УК РФ). Отягчающим обстоятельством является причинение смерти или тяжкого вреда здоровью.

Неоказание помощи больному состоит в бездействии или в недобросовестном либо несвоевременном исполнении медицинским работником своих обязанностей. В соответствии с положениями ст. 124 уголовная ответственность предусмотрена только для случаев, когда неоказание помощи больному повлекло указанные последствия. Обязательным условием ответственности является отсутствие уважительных причин (болезнь медицинского работника, невозможность в момент вызова оставить другого тяжелого больного и т. д.).

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). Отягчающим обстоятельством является незаконное помещение лица в психиатрический стационар, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Основания и порядок госпитализации в психиатрический стационар регламентируются соответствующими законодательными нормами и актами: Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан и Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Закон предусматривает возможность помещения лица без его согласия в психиатрический стационар на следующих основаниях:

■ по постановлению суда;

■ если психически больной представляет непосредственную опасность для себя и окружающих;

■ если психически больной неспособен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности;

■ если оставление психически больного без психиатрической помощи обусловит наступление существенного вреда здоровью вследствие ухудшения психического состояния.

Ответственность наступает при наличии двух условий: заведомо неосновательного помещения в стационар; отсутствия реального согласия лица или его законных представителей и (или) существенного нарушения процедуры недобровольной госпитализации. Разновидностью данного деяния является незаконное продление пребывания в психиатрическом стационаре.

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Данное деяние рассматривается как умышленное преступление при условии,

что тайна усыновления (удочерения) нарушена без ведома или согласия усыновителя. Субъектами преступления могут быть лица, для которых сохранение тайны усыновления (удочерения) является профессиональной или служебной обязанностью (медицинские работники родильных домов, домов ребенка, детских домов и пр.).

К иным профессиональным правонарушениям медицинских работников, относящимся к разряду преступлений против личности, при определенных условиях могут быть отнесены:

■ заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ);

■ оставление в опасности (ст. 125 УК РФ);

■ нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ);

■ отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ);

■ торговля несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ);

■ подмена ребенка (ст. 153 УК РФ);

■ неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). Документом, дающим право на получение наркотических средств и психотропных веществ, является рецепт (письменное предписание врача на официальном бланке о выдаче лекарственного препарата, его дозировке и способе применения).

Незаконность означает, что выдача рецепта произошла:

■ с нарушением установленного порядка его выдачи;

■ передачей рецепта лицу, не имеющему права на его получение;

■ подделкой - изготовлением фальшивого рецепта либо внесением в подлинник ложных сведений, подчисткой или вытравливанием текста для изменения содержания.

Преступления характеризуются прямым умыслом. Субъектами этих преступлений могут быть медицинские работники, как имеющие право выдачи рецептов на получение наркотических или психотропных веществ, так и не имеющие такового.

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Частная медицинская практика осуществляется в соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан. Право на занятие частной медицинской практикой имеют лица, получившие диплом о высшем или среднем меди-

цинском образовании, сертификат специалиста и лицензию на избранный вид деятельности.

К отдельным видам частной медицинской практики относится занятие народной медициной (целительством). Правом на занятие целительством обладают лица, имеющие диплом целителя.

Ответственность за незаконное занятие частной медицинской практикой наступает в случае причинения вреда здоровью человека. Отягчающим обстоятельством является причинение человеку смерти. Преступление характеризуется неосторожной формой вины. На квалификацию не влияет факт наличия либо отсутствия специального образования или опыта работы в данной сфере.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Санитарно-эпидемиологические правила устанавливаются в целях предупреждения и ликвидации эпидемий, очагов инфекционных заболеваний и поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они включают санитарные нормы и гигиенические нормативы, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. Санитарно-эпидемиологические правила, порядок поведения должностных лиц и отдельных граждан регламентируются федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об охране окружающей природной среды».

Преступление выражается в нарушении санитарно-эпидемиологических правил вследствие активных действий, например использования пищевых продуктов, не прошедших соответствующий контроль, а также бездействия - несоблюдения санитарных требований к качеству продукции производственного потребления и продуктов питания. Характеризуется неосторожной формой вины.

Непременное условие привлечения к ответственности - наступление массовых заболеваний или отравлений людей. Отягчающим обстоятельством является причинение человеку смерти.

В числе других профессиональных правонарушений медицинских работников, относящихся к разряду преступлений против здоровья населения и общественной нравственности и др., можно назвать:

■ незаконное обращение с радиоактивными материалами (ст. 220

УК РФ);

■ хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (ст. 221

УК РФ);

■ незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;

■ незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ);

■ незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ);

■ нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);

■ хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);

■ незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);

■ сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ);

■ выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ);

■ нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами

(ст. 248 УК РФ).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления получили отражение в ряде статей УК РФ, касающихся действий должностных лиц. Должностными лицами признаются лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Злоупотребление должностньгми полномочиями (ст. 285 УК РФ). Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Врач, пользуясь своим положением лечащего врача или психической несостоятельностью пациента, не имеет права заключать с ним имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, принуждать его к вступлению в интимную связь, а также заниматься вымогательством и взяточничеством, но вправе принять благодарность от пациента или его близких. Данные положения регламентируются также ст. 159 УК РФ и ст. 575 ГК РФ: «Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда, работникам лечебных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан...».

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или личной заинтересованности.

Халатность (ст. 293 УК РФ). Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организации либо охраняемых законом интересов общества или государства. Отягчающими обстоятельствами являются причинение в результате халатности человеку смерти или иные тяжкие последствия.

Субъектом этого преступления может быть только должностное лицо. Поэтому врачи и лица среднего медицинского персонала (при условии, что на них наряду с осуществлением профессиональных обязанностей не возложены организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные и иные функции должностного лица) не могут быть привлечены к ответственности по данной статье.

Такие лица за различные упущения при оказании медицинской помощи (чрезмерно поспешный и невнимательный опрос, небрежное физическое обследование, недостаточная подготовка операции и пр.) в случаях причинения смерти или вреда здоровью пациента несут ответственность за преступления против личности.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.

Крайняя необходимость предусматривает причинение меньшего вреда, чем предотвращаемый (наступивший вред меньше, чем он мог бы быть при альтернативном варианте действий). Как предлагает Ю. И. Пиголкин, при решении вопроса о проведении медицинского вмешательства в условиях крайней необходимости установлению и доказыванию подлежат:

■ силы и средства, имевшиеся у врача на момент проведения вмешательства;

■ характер имевшегося у пациента патологического процесса и темп его развития (прогноз);

■ возможность иного варианта оказания медицинской помощи в конкретных условиях с учетом темпов развития патологического процесса;

■ характер и степень вызванного патологическим процессом вреда здоровью пациента на момент вмешательства;

■ характер и степень вреда здоровью пациента, причиненного медицинским вмешательством;

■ темп развития патологического процесса, вызванного вмешательством, и степень предполагаемого вреда здоровью.

Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.

Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо,

допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. Обоснованием риска может служить и его вероятностный характер, т. е. причинение вреда при рискованном вмешательстве возможно, но не обязательно.

Применительно к медицинской практике к достаточным мерам предосторожности должны быть отнесены:

■ тщательно собранный аллергологический анамнез;

■ скрупулезное обследование пациента и готовность к оказанию неотложной помощи при развитии осложнений;

■ соблюдение как всех существующих общих правил, начиная от правил асептики и антисептики и заканчивая правилами ухода за послеоперационными больными, так и частных рекомендаций: аннотаций на применение отдельных лекарственных препаратов и пр.

Для доказательства обоснованности риска должны быть решены вопросы об основаниях для вмешательства (показаниях), необходимых условиях (противопоказаниях), соответствующих возможностях (наличии метода, который обеспечивает достижение цели, и возможности его реализации в конкретных условиях), возможности или невозможности достижения общественно полезной цели не связанным с риском действием, а также о принятии и достаточности мер для предотвращения вероятности наступления вреда.

Кроме того, по закону необходимо информированное добровольное согласие гражданина на рискованное вмешательство. Сведения о возможных последствиях, в том числе ятрогенных осложнениях, должны стать известны больному до проведения этого вмешательства. Целесообразно предусмотреть их либо в информационной части договора об оказании медицинской услуги, либо в листе согласования как приложении к истории болезни.

Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ). Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.

Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств надлежащим требованиям.

ГРАЖДАНСКАЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

До недавнего времени (до 1993 г.) любая медико-социальная помощь с правовых позиций оценивалась как оказание помощи. Поэтому юридическая ответственность за причинение вреда (здоровью) при оказании медицинской помощи наступала лишь в исключительных случаях - за виновное причинение вреда (вследствие недобросовестного выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей), причем, как правило, носила уголовный характер. В большинстве же случаев неблагоприятные исходы в медицинской практике с медицинских позиций трактовались как врачебные ошибки или несчастные случаи (в медицинской практике), а с юридических позиций - как невиновное причинение вреда (в том числе за причинение вреда в условиях крайней необходимости и обоснованного риска).

Ныне действующими Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан предусмотрено возмещение ущерба потерпевшему (пациенту) в случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья. Обязательства вследствие причинения вреда наряду с договорными отношениями в здравоохранении (договоры обязательного и добровольного медицинского страхования и др.) являются одними из оснований для возникновения гражданских прав и обязанностей. Это нашло отражение в Гражданском кодексе РФ (ст. 8), относящем оказание медицинской помощи к разряду возмездной услуги. В силу этого правовые отношения пациента и лечебно-профилактического учреждения и (или) конкретного медицинского работника при оказании медико-социальной помощи (услуги) определяются положениями Закона РФ «О защите прав потребителей».

Этот закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и предпринимателями, устанавливает права потребителей на получение услуг надлежащего качества, на безопасность их жизни и здоровья, на получение информации об услугах и их исполнителях, на защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. Согласно этому закону исполнитель несет ответственность не только за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по оказанию услуги, но и за предоставление ненадлежащей информации об услуге.

Договор возмездного оказания услуг. Гражданский кодекс РФ оказание медицинской помощи (в рамках договоров обязательного и добровольного медицинского страхования и др.) относит к договорам возмездного оказания услуг (ст. 779). По договору возмездного оказания услуг исполнитель (лечебно-профилактическое учреждение, медицинский работник) обязует-

ся по заданию заказчика (как правило, страхователь) оказать услуги (медицинскую помощь пациенту), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

При правовом регулировании к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде и положения о бытовом подряде (ст. 783 ГК РФ). К таким положениям относятся: качество услуги и гарантии качества услуги; предоставление заказчику информации о предлагаемой услуге; предупреждение заказчика об условиях использования выполненной услуги; ответственность исполнителя за ненадлежащее качество услуги и др.

Качество оказанной услуги должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (ст. 721 ГК РФ). Результат оказанной услуги должен быть пригодным для использования в течение срока, установленного договором, и в течение срока обычного использования результата услуги такого рода.

Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой услуге. Заказчик вправе требовать возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности информации был заключен договор на выполнение услуги, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик (ст. 732 ГК РФ).

При сдаче работы заказчику исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата услуги, а также о возможных для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований (ст. 736 ГК РФ).

В случае выполнения исполнителем услуги с недостатками заказчик имеет право потребовать от исполнителя: безвозмездного повторного выполнения услуги; незамедлительного устранения недостатков услуги; соразмерного уменьшения установленной за услугу цены; возмещение расходов на устранение недостатков услуги (третьим лицом); отказа от исполнения договора и возмещения убытков (ст. 739 ГК РФ).

Ответственность за причинение вреда. Отдельным разделом Гражданского кодекса РФ приводятся положения об ответственности за причинение вреда. Вред, причиненный личности гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Однако в отличие от уголовного законодательства Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность возмещения ущерба за причинение вреда в отсутствие вины причинителя вреда (ст. 1064), а также за причинение вреда в состоянии крайней необходимости и др. (ст. 1067).

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход и т. д. (ст. 1085 ГК РФ).

Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы (ст. 1094 ГК РФ).

Вред, причиненный жизни и здоровью вследствие недостатков услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации об услуге, подлежит возмещению лицом, выполнившим услугу (исполнителем), независимо от его вины и того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет (ст. 1095 ГК РФ).

Компенсация морального вреда. Гражданским кодексом РФ предусмотрены механизмы реализации права граждан на компенсацию морального ущерба. Моральный вред (физические и нравственные страдания), причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные и неимущественные права гражданина, подлежит компенсации. При этом компенсация морального ущерба осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда (ст. 1099 ГК РФ) (рис.85).

Рис. 85. Классификация морального вреда и материального ущерба.

Компенсация за причинение морального ущерба может быть назначена и в том случае, когда при оказании медицинской помощи не было причинено вреда здоровью как такового, но были нарушены права пациента, например на облегчение боли (из-за отсутствия обезболивания или ненадлежащего выполнения этой процедуры) вследствие проявления неуважения или негуманного отношения и др.

Таким образом, гражданская ответственность в виде возмещения убытков (реальный ущерб и упущенная выгода), взыскания неустойки, компенсации морального ущерба за причинение вреда (здоровью) при оказании медицинской помощи (услуги) может быть назначена как за виновное, так и за невиновное причинение вреда.

Обстоятельства, исключающие гражданскую ответственность за причинение вреда:

■ причинение вреда по просьбе или с согласия потерпевшего (ст. 1064

ГК РФ);

■ вред, возникший вследствие умысла потерпевшего (ст. 1083

ГК РФ);

■ грубая неосторожность самого потерпевшего (ст. 1083 ГК РФ);

■ вред, возникший вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования результатами услуг

(ст. 1098 ГК РФ).

Административные правонарушения медицинских работников, посягающие на права граждан и здоровье населения:

■ непредоставление на безвозмездной основе услуг по погребению, а равно невыплата социального пособия на погребение (ст. 5.41 КоАП РФ);

■ сокрытие источника заражения венерической болезнью и контактов больных, создающих опасность заражения (ст. 6.1 КоАП РФ);

■ незаконное занятие частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2 КоАП РФ); нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм (ст. 6.3-6.7 КоАП РФ);

■ незаконный оборот и нарушение правил оборота, потребление без назначения врача, пропаганда наркотических средств и психотропных веществ и др.; нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.8-6.16 КоАП РФ).

Меры дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины и профессиональных обязанностей без признаков состава преступления налагаются администрацией учреждения, в котором трудится медицинский работник, в соответствии с трудовым законодательством РФ.

СУБМОДУЛЬ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СЛУЧАЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К УГОЛОВНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Во избежание необоснованного обвинения врачей предусмотрен определенный порядок возбуждения уголовных дел при профессиональных нарушениях. Постановление о возбуждении уголовного дела выносится только с санкции прокурора республики, края, а в больших городах - прокурора города. Расследование должно проводиться следователем прокуратуры.

До возбуждения уголовного дела по факту выявленных дефектов оказания медицинской помощи создается ведомственная комиссия для проведения служебного расследования на уровне районного, городского и другого вышестоящего органа здравоохранения в рамках внепроцессуальных доследственных действий. В задачи комиссии входят:

■ оценка организации и качества оказания медицинской помощи;

■ оформление результатов служебного расследования в виде акта служебной (административной) проверки, в постановляющей части которого указываются выявленные недостатки оказания медицинской помощи, причины и условия их возникновения, связь с неблагоприятным исходом заболевания;

■ направление материалов проверки (не позднее трех дней после ее завершения) в прокуратуру; вместе с заключением комиссии в прокуратуру передаются подлинники медицинских документов, письменные объяснения медицинских работников, допустивших нарушения.

В тех случаях, когда проверка проводится по требованию прокуратуры, срок ее не должен превышать одного месяца.

При получении результатов служебного расследования прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного дела, и следователь (при возбуждении уголовного дела) выносит постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза в таких случаях проводится комиссионно в составе судебно-медицинских экспертов и высококвалифицированных врачей-клиницистов, имеющих, как правило, ученые степени и звания или большой стаж и опыт работы.

Судебно-медицинской экспертной комиссии кроме заключения ведомственного служебного расследования предоставляются все материалы уголовного дела, включая подлинные медицинские документы - карты амбулаторного и стационарного больного, операционные журналы, листки

временной нетрудоспособности, рентгенограммы, электрокардиограммы; в случае смертельного исхода - акт судебно-медицинского исследования трупа или протокол патологоанатомического вскрытия трупа и данные всех дополнительных, в том числе и лабораторных, исследований.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством комиссия экспертов может запросить дополнительные материалы, присутствовать при допросах обвиняемых и свидетелей, задавать им через следователя вопросы.

Привлекаемый к ответственности медицинский работник с согласия следователя имеет право присутствовать при обсуждении вопросов и ответов, уточнять детали обстоятельств дела, ставить на разрешение экспертной комиссии дополнительные вопросы, заявлять об отводе кого-либо из экспертов и просить назначить в качестве экспертов других лиц.

Ответы на поставленные вопросы должны быть полными и обоснованными, объективно и подробно разъяснять правильность или неправильность выбранного лечения, причину возникновения того или иного осложнения, связь между осложнением и действиями медицинских работников.

Предметом судебно-медицинской экспертизы по «врачебным делам» являются относящиеся к делу обстоятельства возникновения, развития и исхода патологического процесса в организме человека и характер влияния на него профессиональных действий (бездействия) медицинских работников. Поэтому в экспертных выводах необходимо отражать характер патологического состояния, имевшегося у больного, в его динамике и давать ему экспертную оценку даже в случаях, когда вопросы об этом не поставлены.

Прежде чем приступить непосредственно к экспертному анализу материалов дела, необходимо определить нормативную и научную базу, регламентирующую деятельность медицинских работников в процессе осуществления профессиональной деятельности по диагностике и лечению определенной нозологии. В качестве нормативной базы могут выступать законодательные, а также подзаконные, в том числе ведомственные, нормативно-правовые акты: приказы, инструкции, правила, положения. Особенно большое значение в настоящее время придается порядку и стандартам оказания медицинской помощи (по профилю), утвержденным официальным органом (федеральным или местным).

В соответствии со ст. 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в них определяются общие принципы, касающиеся оказания медицинской помощи на всех этапах, включая конечный результат. При этом в соответствии с приказом Минздравсоцраз-вития России № 410н от 11 августа 2008 г. «Об организации в Министерстве

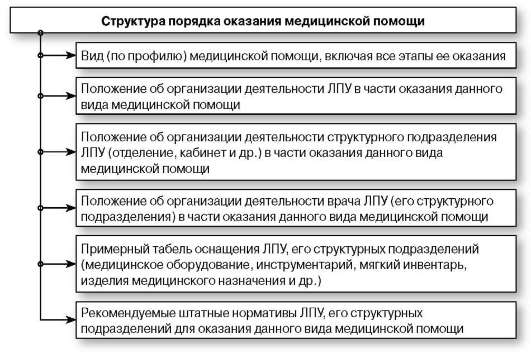

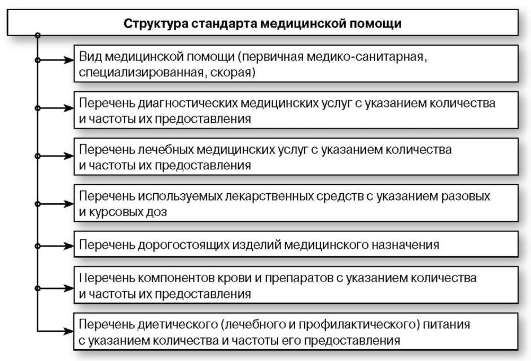

здравоохранения и социального развития Российской Федерации работы по разработке порядков оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов медицинской помощи» порядок и стандарт состоят из ряда соответствующих разделов (рис. 86, 87).

Основная цель стандартов заключается в повышении качества медицинской помощи, сокращении длительности лечения, повышении безопасности больных и защите медицинских работников от необоснованных обвинений, обеспечении возможности оценки необходимых ресурсов. При этом в большей части отраслевых документов подчеркивается, что создание единой системы стандартизации в здравоохранении, обеспечение отраслевой целостности благодаря единым подходам к планированию, лицензированию и сертификации направлены на повышение качества медицинской помощи, рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, оптимизацию лечебно-диагностического процесса.

Рис. 86. Структура порядка оказания медицинской помощи.

Поскольку стандарты качества содержат основные технологические правила оказания урологической помощи, то их соблюдение должно быть ключевым при решении вопроса о причинах возникновения дефектов оказания этой услуги.

Определив группу нормативных актов, регламентирующих профессиональную деятельность медицинских работников в конкретном случае, эксперт получает возможность сделать достоверный и обоснованный вывод о соответствии их действий приказам, инструкциям, методическим руководствам. Этот вывод в дальнейшем может служить одним из доказательств при решении компетентными органами вопроса о правомерности данных действий при оказании квалифицированной помощи пациенту.

Рис. 87. Структура стандарта медицинской помощи.

К сожалению, по многим вопросам в научной среде отсутствует единое мнение. Для решения таких вопросов следует использовать принципы доказательной медицины и соответствующие им научные источники - руководства, монографии, оригинальные статьи и т. д. На основании научной базы надлежит получить данные о частоте встречаемости, причинах, типичной клинической картине, вариантах течения, вероятных исходах заболевания и т. д.

Алгоритм проведения судебно-медицинских экспертиз, связанных с недостатками при оказании медицинской помощи, как предлагает Ю. И. Пиголкин, может быть представлен следующими этапами.

1. Исследование медицинской документации и анализ качества ее ведения.

1.1. Определение официальных исходящих данных в соответствии с принятыми формами медицинского документа.

1.2. Определение полноценности записей (достаточность информации для ответов на вопросы).

1.3. Выявление технических недостатков (исправление, неразборчивость записей, удаленные записи).

1.4. Определение правильности оформления согласия пациента на оперативное вмешательство.

2. Оценка качества диагностических мероприятий.

2.1. Оценка клинического диагноза.

2.1.1. По однозначности.

2.1.2. По достоверности.

2.1.3. По полноте.

2.1.4. По своевременности установления.

2.1.5. По правильности формулировки.

2.2. Оценка процесса диагностики.

2.2.1. По полноте обследования.

2.2.2. По правильности трактовки результатов обследования.

2.2.3. По своевременности обследования.

2.2.4. По правильности использования результатов обследования.

2.2.5. По преемственности.

3. Оценка качества лечебных мероприятий.

3.1. По объему (правильности и достаточности назначений).

3.1.1. Патогенетического лечения.

3.1.2. Симптоматического лечения.

3.1.3. Этиотропного лечения.

3.2. Соблюдение техники и методики выполнения лечебных мероприятий.

3.2.1. Обоснованности выбора методики.

3.2.2. Правильности технического выполнения.

3.2.3. Своевременности выполнения мероприятия.

3.2.4. Правильности выбора объема оперативного вмешательства.

3.2.5. Проведению мероприятий, направленных на снижение риска осложнений.

4. Установление причинно-следственной связи недостатков при оказании медицинской помощи с развитием неблагоприятного исхода.

4.1. Установление причины смерти (неблагоприятного исхода).

4.2. Установление необходимых условий для реализации причины.

4.3. Определение прямой причинно-следственной связи недостатка при оказании медицинской помощи с развитием неблагоприятного исхода.

Связь между причиной и следствием является прямой, если данной причине при конкретных, строго детерминированных условиях соответствует только один возможный исход. Связь между причиной (травмой, заболеванием) и следствием (исходом), когда конкретной причине при одних и тех же условиях соответствует несколько вариантов исхода, является непрямой. Поэтому прямая связь между недостатками при оказании медицинской помощи и неблагоприятным исходом может быть установлена в следующих случаях:

■ если недостаток (дефект) при оказании медицинской помощи непосредственно привел к неблагоприятному исходу;

■ если при опасном для жизни состоянии (заболевании, травме) необходимые лечебные мероприятия не были проведены при объективной возможности их проведения и если при правильном лечении благоприятный исход регистрируется практически в 100% случаев.

СУБМОДУЛЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

Дефекты ведения медицинской документации препятствуют расследованию не только врачебных дел, но и многих других. Записи в медицинских картах амбулаторного или стационарного больного, операционном журнале и других медицинских документах, когда они составляются по поводу травм, отравлений и в других случаях воздействия на человека внешних факторов, почти всегда будут интересовать следователя и судебно-медицинского эксперта. Поэтому такие записи должны быть выполнены с учетом использования их в юридических целях.

На основании записей лечащего врача в медицинском документе устанавливается характер повреждения, давность его причинения и орудие, которым оно нанесено. Выявляются признаки изнасилования или заражения венерической болезнью. Также велико значение медицинских документов при рассмотрении гражданских дел, когда требуется установить состояние здоровья истца, степень утраты трудоспособности и в других случаях.

Особое юридическое значение медицинская документация приобретает при обследовании и лечении жертв противозаконных действий других граждан, а также дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве. В таких случаях долг врача - отразить в медицинской документации не только те сведения, которые необходимы для лечения больного, но и те, которые понадобятся судебно-медицинским экспертам и следственным органам для расследования преступлений, гражданских и административных правонарушений.

Дефекты описания повреждений в медицинских документах приводят к тому, что судебно-медицинские эксперты вынуждены «снимать» клинический диагноз как не подтвержденный объективными данными. При этом вред, причиненный здоровью, не может быть установлен, что лишает пострадавшего возможности защищать свои права и избавляет правонарушителя от наказания.

Наиболее частое и широкое судебно-медицинское, а то и следственное значение в медицинских документах имеют следующие данные:

■ точная фиксация времени поступления в лечебное учреждение или обращения за медицинской помощью в связи с тем или иным заболеванием (травмой);

■ подробные записи о времени, месте, условиях и обстоятельствах получения травмы;

■ сведения о наличии или отсутствии признаков алкогольного (наркотического или токсического) опьянения;

■ детальное описание всех имеющихся повреждений независимо от их тяжести, а не только тех, которые потребовали стационарного лечения (при этом нельзя допускать подмену описания ран, переломов и т. п. диагностическими терминами);