Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича. - 2013. - Ч. 1. - 168 с. : ил.

|

|

|

|

Глава 5. ПУЛЬПИТ

Пульпит - воспалительное заболевание тканей пульпы (рис. 5.1). По происхождению выделяют инфекционный, травматический и медикаментозный пульпит.

Рис. 5.1. Хронический гиперпластический пульпит

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПУЛЬПИТА

В литературе насчитывается несколько десятков систематизаций заболеваний пульпы. Такое количество можно объяснить многообразием видов поражения пульпы, этиологии, клинических проявлений и патоморфологических признаков. Классификации заболеваний пульпы можно разделить по следующим признакам.

1. По этиологическому фактору: инфекционные (микробные), химические, токсические, физические (термические, травматические и т.д.), гематои лимфогенные, ятрогенные.

2. По морфологическим признакам: гиперемия пульпы, экссудативные (серозный, гнойный), альтеративные (язвенный, гангренозный, некроз пульпы), пролиферативные (гипертрофический, фиброзный, гранулирующий, гранулематозный), дистрофические (атрофия пульпы).

3. Топографо-анатомические:

а) частичный, ограниченный, локальный, поверхностный, коронковый;

б) общий, тотальный, диффузный, разлитой и т.п.

4. Клинические (патофизиологические): острый, хронический, обострившийся, открытый, закрытый асептический, осложненный периодонтитом.

Одной из первых распространенных классификаций является классификация Е.М. Гофунга (1927). Она построена с учетом того, что в разных клинических проявлениях пульпита лежит единый патологический процесс: воспаление пульпы с переходом при остром течении от серозной стадии к гнойной, при хроническом - к пролиферации или некрозу.

Классификация Е.М. Гофунга (1927)

1. Острый пульпит: частичный, общий, гнойный.

2. Хронический пульпит: простой, гипертрофический, гангренозный.

Классификация Е.Е. Платонова (1968)

1. Острый пульпит: очаговый, диффузный.

2. Хронический пульпит: фиброзный, гангренозный, гипертрофический.

3. Обострение хронического пульпита. Классификация ММСИ (1989)

1. Острый пульпит: очаговый, диффузный.

2. Хронический пульпит: фиброзный, гангренозный, гипертрофический, обострение хронического пульпита.

3. Состояние после частичного или полного удаления пульпы.

Международная классификация стоматологических болезней МКБ-С-3, созданная на основе МКБ-10

К04.0. Пульпит.

• К04.00. Начальный (гиперемия).

• К04.01. Острый.

• К04.02. Гнойный (пульпарный абсцесс).

• К04.03. Хронический.

• К04.04. Хронический язвенный.

• К04.05. Хронический гиперпластический (пуль парный полип).

• К04.08. Другой уточненный пульпит.

• К04.09. Пульпит неуточненный. К04.1. Некроз пульпы.

• Гангрена пульпы. К04.2. Дегенерация пульпы.

• Дентикли.

• Пульпарные кальцификации.

• Пульпарные камни.

5.2. ПАТОГЕНЕЗ ПУЛЬПИТА

5.3. ДИАГНОСТИКА ПУЛЬПИТА

Некроз пульпы (гангрена пульпы) (К04.1) (хронический гангренозный пульпит)

Хронический гиперпластический (пульпарный) полип (К04.05) _(хронический гипертрофический пульпит)_

5.4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПУЛЬПИТА

5.5. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА

При лечении пульпита необходимо решить следующие задачи: устранить болевой симптом, ликвидировать очаг воспаления, предохранить ткани пародонта от повреждения, восстановить целостность, форму и функцию зуба.

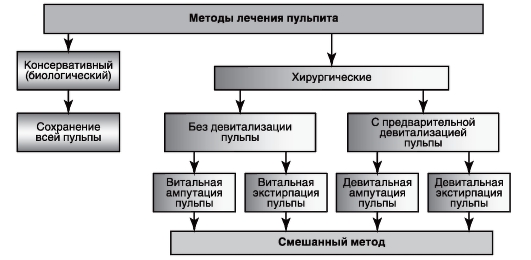

Все методы лечения пульпита можно систематизировать (схема 5.1).

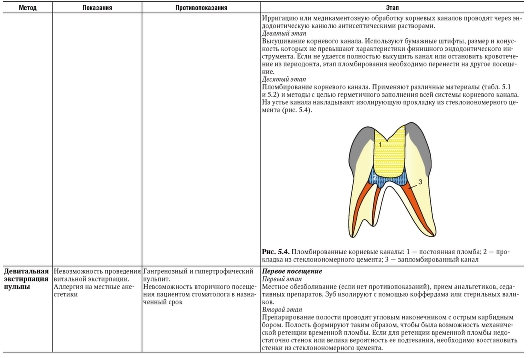

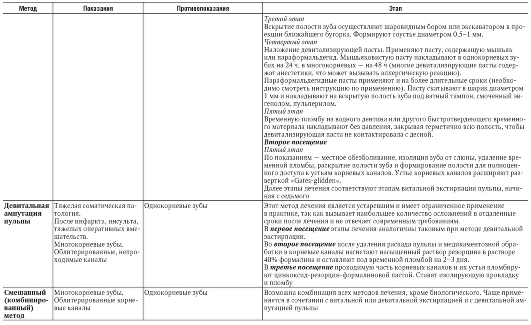

Схема 5.1. Методы лечения пульпита

Таблица 5.1. Кальцийсодержащие препараты для покрытия пульпы зуба

Таблица 5.2. Лекарственные препараты для медикаментозной обработки и промывания корневых каналов

КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 1

Пациентка В. 24 лет обратилась в клинику с жалобами на сильную самопроизвольную приступообразную боль в зубе 36, длительную боль от температурных раздражителей, возникновение боли в этом зубе ночью.

Со слов пациентки, зуб болит 2-й день. Ранее отмечала наличие полости в этом зубе.

При осмотре: на жевательной поверхности зуба 36 - глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином. Зондирование дна полости резко болезненно в одной точке, реакция на холод длительная, перкуссия зуба безболезненная.

Поставьте диагноз. Проведите дифференциальную диагностику. Составьте план лечения.

КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2

Пациент К. 37 лет обратился в клинику с жалобами на сильную длительную боль в зубах верхней челюсти слева, иррадиирующую в висок. Приступы возникают как в дневное, так и в ночное время суток, боль усиливается от температурных раздражителей.

Из анамнеза: около недели назад появилась острая боль в зубе 24. К врачу не обращался, принимал анальгетики, которые ненадолго снимали боль. Приступы стали длительнее, а болевые ощущения появились в соседних зубах, боль стала отдавать в висок.

При осмотре: в зубе 24 - глубокая кариозная полость на задне-контактной поверхности, выполненная размягченным дентином. Зондирование дна полости резко болезненно по всему дну, реакция на температурные раздражители длительная, перкуссия болезненна.

Поставьте и обоснуйте диагноз. Определите этапы эндодонтического лечения. Назовите стоматологические препараты, используемые на этапах лечения.

ДАЙТЕ ОТВЕТ

1. Периферическая зона пульпы образована клетками:

1) пульпоцитами;

2) одонтобластами;

3) остеобластами;

4) фибробластами;

5) цементобластами.

2. Полное сохранение пульпы зуба возможно при:

1) остром очаговом пульпите;

2) остром диффузном пульпите;

3) остром периодонтите;

4) хроническом гангренозном пульпите;

5) хроническом гипертрофическом пульпите.

3. Для постановки диагноза «пульпит» используют дополнительный метод исследования:

1) клинический анализ крови;

2) серологический анализ крови;

3) анализ крови на содержание глюкозы;

4) электроодонтодиагностику;

5) бактериоскопию.

4. Электровозбудимость пульпы при гнойном пульпите (мкА):

1) 2-6;

2) 10-12;

3) 15-25;

4) 25-40;

5) более 100.

5. При остром пульпите зондирование кариозной полости наиболее болезненно в области:

1) эмалево-дентинного соединения;

2) шейки зуба;

3) проекции одного из отростков пульпы;

4) эмали;

5) всего дна кариозной полости.

6. Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для:

1) кариеса дентина;

2) гиперемии пульпы;

3) острого пульпита;

4) острого периодонтита;

5) хронического периодонтита.

7. Приступы самопроизвольной боли возникают при:

1) кариесе эмали;

2) кариесе дентина;

3) гиперемии пульпы;

4) остром пульпите;

5) хроническом пульпите.

8. Дифференциальную диагностику гнойного пульпита проводят с:

1) кариесом дентина;

2) острым пульпитом;

3) хроническим периодонтитом;

4) хроническим гангренозным пульпитом;

5) хроническим гиперпластическим пульпитом.

9. Хронический фиброзный пульпит дифференцируют с:

1) кариеса дентина;

2) некрозом (гангреной) пульпы;

3) гипоплазией эмали;

4) хроническим периодонтитом;

5) радикулярной кистой.

10. Метод витальной экстирпации пульпы заключается в удалении пульпы:

1) под анестезией;

2) без анестезии;

3) после применения препаратов мышьяка;

4) после применения параформальдегидной пасты;

5) после применения антибиотиков.

11. Обнаружение устьев корневых каналов проводят с помощью:

1) корневой иглы;

2) бора;

3) зонда;

4) римера;

5) К-файла.

12. Для расширения устьев корневых каналов используют:

1) К-файл;

2) Н-файл;

3) зонд;

4) Gates-glidden;

5) корневую иглу.

13. Непосредственно перед пломбированием корневой канал обрабатывают:

1) перекисью водорода;

2) этиловым спиртом;

3) гипохлоритом натрия;

4) дистиллированной водой;

5) камфара-фенолом.

14. Корневой канал при воспалении пульпы пломбируют:

1) до анатомической верхушки;

2) до физиологической верхушки;

3) за пределы отверстия верхушки зуба;

4) не доходя 2 мм до отверстия верхушки зуба;

5) на 2/3 длины.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1 - 2; 2 - 1; 3 - 4; 4 - 4; 5 - 3; 6 - 3; 7 - 4; 8 - 2; 9 - 2; 10 - 1; 11 - 3; 12 - 4; 13 - 4; 14 - 2.