Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: том 2 : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко 2010.

|

|

|

|

ГЛАВА 18 ЧАСТНАЯ МИКОЛОГИЯ

18.1. Возбудители поверхностных микозов

Поверхностные микозы (кератомикозы) вызывают кератомицеты - малоконтагиозные грибы, поражающие роговой слой эпидермиса и поверхность волоса. К ним относятся: Piedraia hortae, Trichosporon beigelii, Hortaea werneckii.

Malassezia furfur (ранее Pityrosporum orbicularae) и M. globosa - широко распространенные дрожжеподобные липофильные грибы, обитающие в норме на коже человека. Вызывают отрубевидный (пестрый, разноцветньгй) лишай, характеризующийся появлением на коже туловища, шее, руках розовато-желтых невоспалительных и гипопигментированных пятен. При соскабливании на пятнах появляются чешуйки, похожие на отруби. В чешуйках, обработанных 20% щелочью, выявляются короткие изогнутые гифы и дрожжеподобные почкующиеся клетки грибов. Их выращивают на средах, содержащих липидные компоненты и твин-80. Колонии лучше растут под слоем стерильного оливкового масла. Рост отмечается через неделю в виде сливкообразных беловато-кремовых колоний, состоящих из овальных, бутылкообразных почкующихся клеток размером 2x6 мкм. Лечение амфотерицином B, итраконазолом, кетоконазолом, флуконазолом.

Hortaea werneckii (ранее Exophiala werneckii) вызывает черный лишай. На ладонях и подошвах появляются коричневые или черные пятна. Гриб встречается в тропиках. Растет в роговом слое эпидермиса в виде почкующихся клеток и фрагментов коричневых, ветвистых, септированных гиф. Образует меланин, растет на сахарных средах в виде коричневых, черных колоний. Колонии

состоят из дрожжеподобных клеток. В старых культурах преобладают мицелиальные формы и конидии. Выявление гриба прово- дится путем микроскопии мазка из клинического материала, обработанного гидроокисью калия. Лечение антимикотиками местного применения.

Piedraia hortae вызывает

микоз волосистой части головы - черную пьедру (пьедриаз),

встречающуюся в тропических регионах Южной Америки, Африки и Индонезии.

На инфицированном волосе появляются плотные черные узелки диаметром

Trichosporon beigelii вызывает белую пьедру (трихоспороз) - инфекцию стержней волос головы, усов, бороды. Заболевание чаще встречается в странах с тропическим климатом. Возбудитель - дрожжеподобный гриб, образующий зеленовато-желтый чехол из твердых узелков вокруг волоса и поражающий кутикулу волоса. Септированные гифы гриба толщиной 4 мкм фрагментируются с образованием овальных артроконидий. На питательной среде образуются кремовые и серые морщинистые колонии, состоящие из септированного мицелия, артроконидий, хламидоспор и бластоконидий. Лечение флуцитозином, препаратами азолового ряда; эффективны также удаление волос бритвой и соблюдение личной гигиены.

18.2. Возбудители эпидермофитии

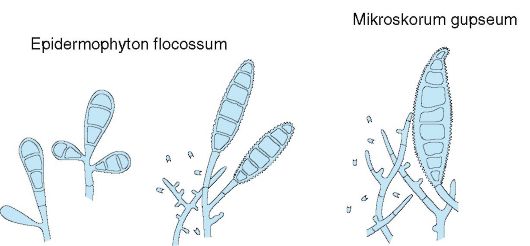

Возбудителями эпидермофитий (эпидермомикозов, дерматофитий, дерматомикозов) являются дерматофиты, или дерматомицеты. Они вызывают трихофитию, микроспорию, фавус, эпидермофитию и другие поражения кожи, ногтей и волос. Дерматофиты подразделяют на три рода: Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton, представители которых отличаются по способам споруляции

(рис. 18.1).

Рис. 18.1. Макроконидии и микроконидии грибов

Морфология и физиология. Дерматофиты имеют септированный мицелий с артроконидиями, хламидоспорами, макро- и микроконидиями (см. рис.18.1). У грибов рода Epidermophyton имеется множество гладких дубинкообразных макроконидий, а у представителей рода Microsporum - толстостенные, многоклеточные, веретенообразные с шипами микроконидии. Для грибов рода Trichophyton характерны крупные гладкие септированные макроконидии.

Грибы размножаются бесполым (анаморфы) или половым (телеоморфы) путем. Растут на среде Сабуро и др. Колонии (в зависи- мости от вида) разноцветные, мучнистые, зернистые, пушистые.

Резистентность. Грибы устойчивы к высушиванию и замораживанию. Трихофитоны сохраняются в волосах до 4-7 лет. Дерматофиты погибают при 100 ?С через 10-20 мин. Чувствительны к действию УФ-лучей, растворов щелочи, формальдегида, йода.

Эпидемиология. Возбудители передаются при контакте с больным человеком или животным или при контакте с различными объектами окружающей среды (табл. 18.1, 18.2). Инфицирование возможно через предметы обихода (расчески, полотенца), а также в банях, душевых и бассейнах.

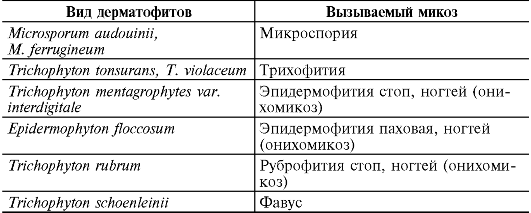

Таблица 18.1. Антропофильные дерматофиты

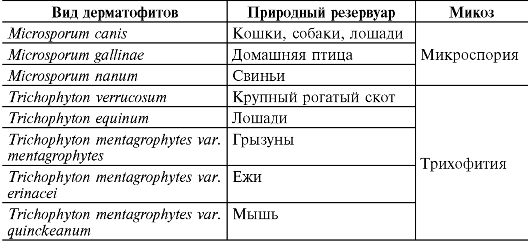

Таблица 18.2. Зоофильные дерматофиты

Антропофильные дерматофиты передаются от человека человеку. Зоофильные дерматофиты передаются человеку от животных. Например, Trichophyton verrucosum передается от крупного рогатого скота (телячий лишай). Геофильные дерматофиты (Microsporum cookei, Microsporum fulvum, Microsporum cookei, Microsporum gypseum - возбудители микроспории) обитают в почве и передаются при контакте с ней.

Патогенез и клиническая картина. Возбудители обитают на ороговевших субстратах (кератинофильные грибы). Развитию заболевания способствуют мелкие повреждения кожи, мацерация, ослабленный иммунитет, повышенная потливость, эндокринные нарушения и длительное применение антибиотиков. Дерматофиты

не проникают далее базальной мембраны эпидермиса. В различной степени поражаются кожа, волосы и ногти. Различают дерматомикоз туловища, конечностей (tinea corporis), лица (tinea facialis), стопы (tinea pedis), кисти (tinea manus), промежности (tinea cruris), области бороды (tinea barbae), волосистой части головы (tinea capitis), ногтей (tinea uniquium, онихомикоз).

Пораженные грибами волосы обламываются; развиваются очаговое облысение, плешивость. Кожа шелушится, появляются ве- зикулы, пустулы, трещины. Развивается зуд очагов поражения. Воспаление отсутствует или может быть в выраженной форме. При грибковых инфекциях ногтей (онихомикозах) изменяются цвет, прозрачность, толщина, поверхность, прочность и целостность ногтевой пластинки. Возбудителем онихомикоза может быть любой дерматофит, но чаще его вызывают Trichophyton rubrum и Trichophyton interdigitale. Развитию микозов способствует снижение иммунитета. У людей, инфицированных грибами, появляются IgM-, IgG-, IgE-антитела, развивается ГЗТ.

Микробиологическая диагностика. Микроскопируют соскобы с пораженной кожи, чешуйки, ногтевые пластинки, волосы, обработанные в течение 10-15 мин 10-15% раствором КОН. Препараты окрашивают метиленовым синим, гематоксилином и эозином, ШИК-реакцией. Можно применять РИФ с помощью флюоресцирующих антител. При микроскопии выявляют нити мицелия, артроконидии, макро- и микроконидии, бластоспоры. Артроконидии рода Trichophyton могут располагаться параллельными цепочками снаружи волоса (эктотрикс) и внутри волоса (эндотрикс). Артроконидии рода Microsporum располагаются мозаично снару- жи волоса. При фавусе внутри волоса обнаруживаются элементы гриба и пузырьки газа.

Делают посев на питательные среды - сусло-агар, Сабуро и др. Рост грибов изучается через 1-3 нед культивирования при 25 ?С. Определяют антитела в сыворотке крови с помощью РСК, РНГА, РП, РИФ, ИФА. Ставят кожно-аллергические пробы с аллергенами из грибов. Биологическую пробу ставят на лабораторных животных (морские свинки, мыши и др.), заражая их в кожу, волосы и когти.

Лечение. При дерматофитии волосистой части головы применяют флуконазол, итраконазол, гризеофульвин, тербинафин; при дерматофитии ногтей проводят системную (гризеофульвин, лами-

зил, низорал, дифлюкан) и местную противогрибковую терапию; при дерматофитии стоп применяют противогрибковые кремы и мази (ламизил, низорал, микоспор и др.) в сочетании при показаниях с системной терапией и антигистаминными средствами.

Профилактика. В эпидемических очагах проводят дезинфекцию. Необходимо соблюдать правила гигиены (гигиену кожи, использование только личной обуви и др.), выявлять и лечить больных, обследовать контактные лица.

18.2.1. Возбудители микроспории (род Microsporum)

Микроспория (синоним: стригущий лишай) - высококонтагиозное заболевание, в основном детей, вызываемое грибами рода Microsporum. Различают микроспорию волосистой части головы и микроспорию гладкой кожи. Поражается преимущественно волосистая часть головы (кожа, волосы), редко ногти. Вокруг волос образуются муфты или чехлы из мозаично расположенных спор (по типу «экто- и эндотрикс»). Источником заболевания могут служить люди, животные и почва.

Возбудитель зооантропонозной микроспории M. canis вызывает заболевание у кошек, собак и человека. Часто грибы бессимптомно находятся в шкуре животных. Инкубационный период составляет 5-7 дней. Чистая культура гриба состоит из септированного мицелия, округлых хламидоспор и толстостенных многоклеточных веретенообразных макроконидий с шипами (см. рис. 18.1).

Возбудители антропонозной микроспории М. audouinii, М. ferrugineum поражают практически только человека. Инкубаци- онный период составляет 4-6 нед. Чистая культура М. audouinii состоит из широкого (4-5 мкм) септированного мицелия, хламидоспор (диаметр около 30 мкм) и артроспор. Редко встречаются макро- и микроконидии. Чистая культура М. ferrugineum представлена ветвистым септированным мицелием, артроспорами и хламидоспорами.

Геофилы (M. cookei, M. fulvum, M. nanum) обитают в почве и передаются при контакте с ней. Например, Microsporum gypseum передается при обработке почвы голыми руками, вызывая микроспорию садоводов. M. gypseum вызывает гнойно-воспалительный процесс волосистой части головы (керион), заканчивающийся через 8 нед умеренным рубцеванием.

18.2.2. Возбудители трихофитии (род Trichophyton)

Трихофития (синоним: стригущий лишай) вызывается грибами рода Trichophyton. Различают антропонозную и зооантропонозную трихофитию.

Антропонозная (поверхностная) трихофития вызывается Т. tonsurans и T. violaceum. Инкубационный период составляет 1 нед. Болеют только люди, чаще дети. Инфицирование происходит при тесном контакте с больным или через предметы обихода. Часто стали поражаться спортсмены-борцы в результате передачи Т. tonsurans контактным путем (лишай туловища гладиаторов). Развиваются воспаление и шелушение центра овальных очагов кожи. Волосы поражаются по типу «эндотрикс» и надламываются у поверхности кожи. Чистая культура Т. tonsurans представлена тонким (2-3 мкм) бесцветным, редко септированным мицелием, грушевидными микроконидиями, артроспорами, хламидоспорами и иногда макроконидиями. Чистая культура Т. violaceum состоит из тонкого (3-4 мкм) извитого малосептированного мице- лия, разнообразных хламидоспор. В старых культурах появляются артроспоры.

Зооантропонозная (инфильтративно-нагноительная) трихофития вызывается T. mentagrophytes var. mentagrophytes, который передается человеку от мышей и домашних животных. Поражается волосистая часть головы, борода, ногти, стопы. В коже развиваются абсцессы, гранулемы. Снаружи на волосе имеются артроконидии («эктотрикс»); волосы выпадают. Чистая культура гриба состоит из тонкого (2 мкм) септированного мицелия с штопорообразными гифами, а также из округлых микроконидий (2-4 мкм), удлиненных макроконидий (8x40 мкм) и хламидоспор.

T. verrucosum передается человеку от крупного рогатого скота, телят, лошадей, ослов, коз; вызывает поражение кожи, волос тела, головы и бороды. На открытых участках кожи появляются крупные очаги поражения с фестончатыми очертаниями. В волосе располагается по типу «эктотрикс». Чистая культура гриба состоит из септированного мицелия. Образуются каплевидные или удлинен- ные микроконидии, сферические макроконидии (40x5 мкм) в виде нити бус и многочисленные хламидоспоры.

18.2.3. Возбудитель фавуса(Trichophyton schoenleinii)

Фавус (синоним: парша) - редкое хроническое заболевание, главным образом детей, вызываемое Trichophyton schoenleinii. Ан- тропоноз. Поражаются кожа, волосы и ногти. Образуются желтые зловонные корки (скутулы) со скоплениями спор и мицелия гриба, клеток эпидермиса и жира. В чешуйках наблюдается ветвящийся септированный мицелий с артроспорами. Внутри пораженного волоса обнаруживают пузырьки газа и элементы гриба: септирован- ный мицелий, скопления спор (фавус-тип).

Чистая культура T. schoenleinii представлена септированным мицелием с утолщениями и ветвлениями («канделябры», «рога оле- ня»), а также артроспоровым мицелием, хламидоспорами и макроконидиями (8x50 мкм).

18.2.4. Возбудитель эпидермофитии паховой

(Epidermophyton floccosum)

Эпидермофития паховая - микоз, вызываемый антропофильным грибом Epidermophyton floccosum (хлопьевидный эпидермофитон). Поражаются кожа паховых, подмышечных складок и голеней, реже - кожа межпальцевых складок и ногтевые пластинки стоп. В чешуйках кожи выявляются септированный ветвящийся мицелий, прямоугольные артроспоры, расположенные цепочками. В чистой культуре E. floccosum состоит из септированного желтоватого мицелия, крупных хламидоспор (20-30 мкм) и тупоконечных макроконидий, расположенных группами на концах гиф по 3-5 штук в виде пучков бананов. Паховый дерматомикоз могут также вызывать Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes и грибы рода Candida.

18.2.5. Возбудитель руброфитии(Trichophyton rubrum)

Руброфития (рубромикоз) - распространенный хронически протекающий микоз кожи туловища и конечностей, ногтей и пушковых волос, вызванный красным трихофитоном (Trichophyton rubrum). Антропоноз. Инфицирование происходит при контакте с больным человеком, носителем или через обувь и предметы от больных. В четко отграниченных очагах поражения кожи появляются мелкие розовые очаги, пузырьки, корочки. В чешуйках выявляются нити ветвящегося септированного мицелия, реже - артроспоры.

В чистой культуре T. rubrum видны септированные тонкие ветвистые нити мицелия, скопления грушевидных, овальных микроконидий а также удлиненные макроконидии (6x50 мкм). При старении культуры гриба появляются хламидоспоры.

18.2.6. Возбудитель эпидермофитии стоп (Trichophyton interdigitale)

Эпидермофития стоп вызывается грибом Trichophyton interdigitale (T. mentagrophytes var. interdigitale). Антропоноз. Поражаются ногтевые пластинки (онихомикозы) и кожа стоп (образование пу- зырьков, трещин, чешуек и эрозий). Волосы не поражаются. В соскобе ногтевых пластинок и в чешуйках кожи находятся мицелий и артроспоры. Чистая культура T. interdigitale состоит из тонкого ветвистого септированного мицелия с грушевидными микроконидиями (2-3 мкм), макроконидий (5x25 мкм) с перегородками из хламидоспор.

Поражения стоп могут также вызывать Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum.

18.3 Возбудители подкожных. или субкутанных микозов

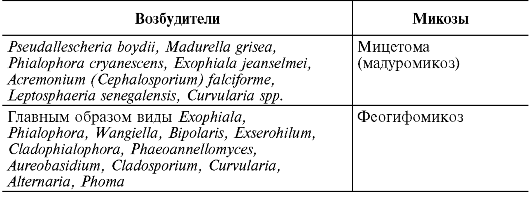

Возбудители подкожных, или субкутанных, микозов (табл. 18.3) находятся в почве, древесине или на отмирающих, гниющих растениях. Внедряясь в местах микротравмы кожи (повреждения занозой, шипом, внедрение других посторонних тел), они вовлекают в процесс глубокие слои дермы, подкожные ткани, мышцы и фасции. К подкожным микозам относятся споротрихиоз, хромобластомикоз, феогифомикоз и эумикотическая мицетома.

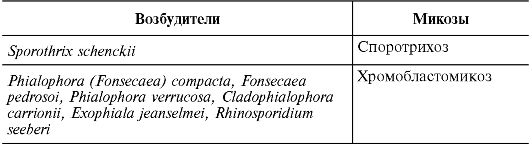

Таблица 18.3. Возбудители подкожных, или субкутанных, микозов

Окончание табл. 18.3

18.3.1. Возбудитель споротрихоза

(Sporothrix schenkii)

Sporothrix schenckii вызывает

споротрихоз (болезнь Шенка) - хроническую болезнь с локальным

поражением кожи, подкожной клетчатки и лимфатических узлов; возможно

поражение внутренних органов. Возбудитель впервые описал Шенк в

Морфология и физиология. Sporothrix schenckii является диморфным грибом. В организме больного он растет в дрожжевой (тканевой) форме, образуя сигарообразные, овальные клетки диаметром 2-10 мкм. Выявляются также астероидные тела (10-20 мкм). Асте- роидные тела образованы дрожжеподобными клетками и окружены лучеобразными радиально расположенными нитями-лучами. На питательной среде (глюкозный агар Сабуро, 18-30 ?С) гриб образует складчатые белые или темные колонии, состоящие из тонкого септированного мицелия (мицелиальная форма) со скоплениями овальных конидий в виде цветков маргаритки. Встречаются также «сидячие» (на гифах) конидии более темного цвета. Конидии (споры) связаны с гифами-волосками, отсюда и название - Sporothrix.

Эпидемиология. В мицелиальной форме S. schenckii обитает в почве и на гниющем растительном материале; его находят в древесине, воде и воздухе. Распространен в тропиках и субтропиках. Чаще болеют лица, связанные с сельскохозяственными работами. Возбудитель попадает в участки микроповреждений кожи контактным путем (болезнь работающих с розами). Возможны проник-

новение гриба через неповрежденную кожу или попадание его в легкие по аэрогенному механизму.

Патогенез и клиническая картина. На месте проникновения S. schenckii через поврежденную кожу образуются язва неправильной формы, узелки и абсцессы. Гриб распространяется лимфогенным путем. По ходу проксимальных лимфатических путей формируются узелки с последущим их изъязвлением. Наиболее распространенная форма болезни - лимфангический (лимфокожный) споротрихиоз. Пораженные участки уплотнены и безболезненны. Узелковые поражения кожи могут появляться и при микобактериозах, вызываемых условно-патогенными микобактериями (M. marinum и др.).

Иногда происходит диссеминация возбудителя с развитием висцерального споротрихиоза: поражаются легкие, костная система, органы брюшной полости и мозг. Возможно развитие и первичного легочного споротрихиоза. При заболевании появляются антитела, развивается ГЗТ. Грибы уничтожаются нейтрофилами и макрофагами.

Микробиологическая диагностика. Исследуют выделения язв, микроабсцессов, кожи, пунктатов лимфатических узлов и тканей. Препараты окрашивают гематоксилином и эозином, по Романовскому-Гимзе, Граму-Вейгерту, акридиновым оранжевым. При микроскопическом исследовании мазка или биоптата из очага поражения выявляют дрожжеподобные клетки и астероидные тела гриба. Чистую культуру гриба в виде мицелиальной фазы выделяют путем культивирования на питательных средах при 22-25 ?С в течение 7-10 дней (при 37 ?С развивается дрожжевая форма гриба). При интертестикулярном введении морским свинкам взвеси выращенного мицелия происходит его превращение в дрожжевую форму. В сыворотке крови больных иногда выявляют антитела в РА, РП, ИФА и др. Аллергическая проба ставится с аллергеном споротрихином.

Лечение. Локальные поражения лечат йодидом калия, системные - амфотерицином В, итраконазолом. Профилактика не разработана.

18.3.2. Возбудители хромбластомикоза

Хромобластомикоз (хромомикоз) - хроническая гранулематозное воспаление с поражением кожи, подкожной клетчатки ног. Возбудителями хромобластомикоза являются многие грибы, вклю-

чая Fonsecaea compacta, Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa, Phialophora compacta, Cladophialophora carrionii, Exophiala jeanselmei, Rhinocladiella aquaspersa, Rhinosporidium seeberi. Многие из них - диморфные грибы. Они относятся (наряду с возбудителями феогифомикозов и мицетомы) к демациевым грибам, характеризующимся коричнево-черным оттенком колоний и клеточных стенок элемен- тов гриба. Темный оттенок обусловлен наличием в них меланинов.

Морфология и физиология. Возбудители находятся в тканях и экссудатах в виде скоплений округлых делящихся клеток (диаметр 10 мкм). Грибы, выращенные на среде Сабуро, образуют пушистые колонии темно-коричневых тонов, состоящие из септированного мицелия и разного типа конидий.

Эпидемиология. Возбудители обитают в почве и на растениях, в гнилой древесине. Передаются контактным путем. Больной незаразен для окружающих. Заболевание чаще встречается в тропиках и субтропиках.

Патогенез и клиническая картина. Инфицирование происходит при попадании возбудителя в микротравмы кожи, причем чаще на ступнях и голенях. В течение нескольких месяцев или лет на коже образуются бородавчатые узелки, появляются абсцессы и рубцовые изменения. Вокруг первичного поражения образуются выпуклые сателлитные изменения в виде цветной капусты. У больных преобладает клеточный иммунитет, развивается ГЗТ.

Микробиологическая диагностика. В патологическом материале, обработанном 15% раствором КОН, выявляются коричневые округлые клетки возбудителя размером 10-12 мкм, так называемые склероции с перегородками. Исключение составляет Exophiala jeanselmei, отличающийся образованием септированных гиф, а также Rhinosporidium seeberi1, образующий спорангии и спорангиоспоры.

1 Rhinosporidium seeberi - возбудитель риноспоридиоза - хронической гранулема- тозной болезни в Индии и Шри-Ланки, сопровождающейся образованием больших полипов и повреждений носа или конъюнктивы.

При культивировании на агаре Сабуро при 20-25 ?С возбудители хромобластомикоза образуют медленнорастущие колонии (рост 5-30 дней), состоящие из черного септированного мицелия и разного типа конидий.

Лечение. Применяют итраконазол и 5-флуцитозин. Проводят также хирургическое удаление пораженных участков.

Профилактика не разработана.

18.3.3. Возбудители феогифомикоза

Феогифомикоз - микоз (феомикотическая киста), вызванный множеством демациевых (коричнево-пигментированных) грибов, образуюших в тканях гифы (мицелий). Демациевые грибы являются коричнево-пигментированными грибами, в отличие от недемациевых грибов-гиалогифомицетов (гиалиновые - непигментированные гифомицеты), образующих мицелий, вызывающих гиалогифомикоз. Демациевыми гифомицетами, вызывающими феогифомикоз, являются представители родов Exophiala, Phialophora, Wangiella, Bipolaris, Exserohilum, Cladophialophora, Phaeoannellomyces, Alternaria, Aureobasidium, Cladosporium, Curvularia, Phoma. Феогифо- микоз развивается после попадания из почвы демациевых грибов в микроповреждения кожи конечностей. Образуется безболезненная осумкованная масса, которая некротизируется, и развивается подкожный абсцесс. В тканях, гное обнаруживают коричневые дрожжеподобные клетки, псевдогифы и гифы. Эти грибы могут вызывать оппортунистические инфекции, в том числе синусит (например, виды Bipolaris, Exserohilum, Curvularia, Alternaria у больных хроническим аллергическим ринитом или иммуносупрессией), и абсцесс мозга при иммунодефицитах после ингаляции конидий. Чаще поражения мозга вызывает нейротропный гриб Cladophialophora bantiana. При работе с этими грибами необходимо соблюдать особую осторожность.

Микробиологическая диагностика. В соскобах кожи, биоптатах тканей или мокроте, обработанных 10% раствором КОН, выявляются коричневые септированные гифы. Делают посевы на питательные среды типа Сабуро - декстрозный агар, где вырастают оливко-черные колонии.

Лечение. Производят хирургическое удаление пораженных участков; назначают амфотерицин В, интраконазол, вориконазол.

18.3.4. Возбудители мицетомы

Мицетома (мадуромикоз, «мадурская стопа») - хронический гнойно-воспалительный процесс подкожной клетчатки и смежных тканей. Возбудителями мицетомы являются демациевые грибы (эумикотическая мицетома) или актиномицеты (актиномицетома) родов Actinomyces, Nocardia, Streptomyces, Actinomadura. Среди грибов встречаются Pseudallescheria boydii, Acremonium (Cephalosporium)

falciforme, Madurella grisea, Phialophora cryanescens, Exophiala jeanselmei, Scedosporium apiospermum, Leptosphaeria senegalensis.

Эпидемиология. Возбудители мицетомы обитают в почве и на растениях. Передаются контактным путем. Возможна также аэрогенная передача с поражением дыхательных путей. Мицетома чаще встречается в тропиках и субтропиках.

Патогенез и клиническая картина. Инфицирование происходит через поврежденную кожу. Постепенно образуются папулы, глубинные узлы и абсцессы. Деструктивный процесс затрагивает фасции, мышцы и кости. Развивается фибринозная ткань. Чаще поражаются нижние конечности. Стопа отекает и деформируется.

Микробиологическая диагностика. В гное, биоптате, обработанных раствором КОН, выявляют характерные разноцветные зерна (диаметр 0,5-2 мкм), септированные гифы и хламидоспоры грибов. Гифы Pseudallescheria boydii трудно отличить от Aspergillus. При наличии актиномицет видны друзы и ветвящиеся тонкие бактериальные нити. Половая стадия P. boydii сопровождается образова- нием клейстотеций (100-200 мкм), которые разрываются и высвобождают бледно-коричневые эллиптические аскоспоры.

Лечение. Применяют итраконазол. Возможна резекция пораженных тканей.

18.4. Возбудители системных, или глубоких, микозов

Кокцидиоидоз

Кокцидиоидоз - эндемичный системный микоз с преимущественным поражением дыхательных путей.

Морфология. Coccidioides immitis - диморфный гриб. При комнатной температуре (20-22 ?С) и в естественных условиях растет в мицелиальной форме. Мицелий септирован, шириной 2-4 мкм, без микроконидий. По мере роста цитоплазма гриба концентри- руется, мицелиальная трубка в области септ запустевает, затем клеточная стенка мицелия разрывается и мицелий распадается на артроспоры шириной 1,5-2,3 мкм и длиной 1,5-15 мкм. Фрагментация наблюдается на 10-12-е сутки культивирования.

Культуральные свойства. Нетребователен к питательным средам. На среде Сабуро при комнатной температуре образует разнообразные колонии белого, серого или коричневого цвета.

Биохимическая активность низкая.

Антигенная структура. При росте на жидкой среде в течение 3 сут мицелиальная форма продуцирует экзоантигены HS, F (хитиназа), HL, которые можно определять с помощью иммунодиффузии в геле.

Факторы патогенности. Вирулентность обусловлена образованием артроспор. Снижение артроспорообразования у музейных штаммов сопровождается падением их вирулентности.

Экологическая ниша - почва эндемичных зон. Эндемичные зоны находятся в Западном полушарии между 40? северной и южной широты, а также 65 и 120? западной долготы на территории США (западные и юго-западные штаты), а также Центральной (Мексика, Гватемала, Гондурас) и Южной (Венесуэла, Парагвай, Аргентина) Америки. Гриб преимущественно выявляется в зоне пустынь и полупустынь, иногда встречается в тропических зонах и прибрежных лесах (Северная Калифорния). Почва является естественной средой обитания гриба.

Устойчивость в окружающей среде. Артроспоры высокоустойчивы к высушиванию.

Чувствительность к антибиотикам. Чувствительны к амфотерицину В, кетоконазолу, миконазолу, флуконазолу, интраконазолу.

Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов, особенно к солям тяжелых металлов.

Эпидемиология. Кокцидиоидоз - сапроноз. Источником возбудителя инфекции является почва эндемичных зон, в которой в течение влажного сезона года идет интенсивный рост гриба, а с наступлением сухого сезона мицелий распадается на артроспоры, являющиеся единственным инфицирующим элементом. Больной человек незаразен для окружающих.

Механизм передачи аэрогенный и контактный, путь передачи воздушно-пылевой. Любое соприкосновение с зараженной почвой в эндемичных зонах может привести к заражению.

Восприимчивость высокая. Для заражения достаточно аспирации 10 артроспор. Наибольшему риску заражения подвержены лица с различными иммунодефицитами.

Патогенез. После заражения артроспоры в организме хозяина трансформируются в тканевую форму - сферулу. Сферулы представляют собой округлые образования размером 20-90 мкм, реже 200 мкм с мощной двухконтурной клеточной стенкой шириной до

5 мкм. При разрыве клеточной стенки сферул содержащиеся в них эндоспоры распространяются по организму, что обеспечивает диссеминацию возбудителя и формирование вторичных очагов.

Вторичный кокцидиоидоз развивается у лиц с нарушенным клеточным иммунитетом. Т-клеточный иммунодефицит служит причиной развития тяжелой пневмонии с последующим распространением гриба по организму из первичного очага воспаления.

Иммунитет клеточный, основную роль играют Т-эффекторы, в том числе и Т-эффекторы ГЗТ, которые накапливаются на 2-3-й нед заболевания. Фагоцитоз незавершенный, фагоциты не способны защитить организм на стадии проникновения возбудителя. Антитела и комплемент не обеспечивают защиту организма против возбудителя. Наличие у больных антител при отрицательной ГЗТ на антигены гриба является плохим прогностическим признаком.

Клиническая картина неспецифическая и определяется характером пораженных грибами органов. Для вторичного генерализованного кокцидиоидоза характерны хроническое течение - ремиссии сменяются обострениями в течение десятилетий; наличие фистулезных ходов, открывающихся на поверхности тела, нередко удаленных от очага гнойного воспаления; наличие сферул в патологическом материале.

Лабораторная диагностика. Исследуемым материалом служат гной, мокрота, кровь, ликвор, биопсийный материал.

Микроскопическое исследование нативных и окрашенных по Мак-Манусу или Граму-Вельшу препаратов позволяет обнаружить тканевую фазу гриба - сферулу (шаровидные с двухконтурной оболочкой образования, наполненные мелкими округлыми эндоспорами). Несмотря на характерную морфологию сферулы, возможны артефакты: макрофаги, содержащие фагоцитированные минеральные частицы (пылевые клетки), а также скопления детрита гранулоцитов могут имитировать сферические структуры, трудноотличаемые от тканевой фазы возбудителя. Диагностика, основанная лишь на поиске сферул, ведет к ложноположительным результатам. Простой способ, позволяющий исключить артефакты, заключается в проращивании сферул: патологический материал смешивают в равных объемах с дистиллированной водой, готовят препарат методом «раздавленной капли», покровное стекло герметизируют парафином и инкубируют при 37 ?С. Истинная сферула через 4-6 ч прорастает нитями мицелия, исходящими из эндоспор.

Микологическое исследование проводят с соблюдением особого режима. На плотных питательных средах кокцидиококки образуют при 37 ?С колонии кожистой консистенции, врастающие в субстрат, при 25 ?С развивается мицелиальная форма гриба. Мицелий септирован, хламидоспоры крупные, расположены на концах и по бокам мицелия. Типичные артроспоры формируются на 10-12-й день инкубации.

Биологическое исследование проводят на хомяках и морских свинках (самцах). Заражение экспериментальных животных ин- тратестикулярно и интраперитонеально приводит к развитию тканевых форм гриба - сферул.

Для серологической диагностики используют РА, РП, РСК, РНГА, РИФ. РП становится положительной у 53% больных на 1-й нед и у 91% на 2-3-й нед заболевания. Четкие диагностические титры РСК отсутствуют, поэтому в целях диагностики определяют 4-кратную сероконверсию. Увеличение титра РСК свидетельствует о генерализации процесса.

Внутрикожная аллергическая проба с кокцидиоидином имеет диагностическое значение лишь у лиц, у которых она в начале заболевания была отрицательной; в иных случаях эта проба может служить показателем инфицированности и используется для определения границ эндемичной зоны.

Лечение. При первичной инфекции применяют флуконазол, ин- траконазол, амфотерицин В, при вторичной генерализованной - кетоконазол, миконазол.

Профилактика. Специфическая профилактика не разработана. Для предупреждения заболевания следует избегать эндемичных зон лицам, у которых отсутствует клеточный иммунитет к антигенам возбудителя, а также больным с дефицитом Т-лимфоцитов. Для предупреждения внутрилабораторных заражений все манипуляции с подозрительными культурами производят после их заливки сте- рильным физиологическим раствором, что исключает распыление артроспор.

Адиаспиромикоз

Адиаспиромикоз (синоним: гапломикоз) - хронический микоз с преимущественным поражением легких.

Морфология. Возбудители адиаспиромикоза - Emmonsia crescens и E. parva - диморфные грибы. Мицелиальная форма этих грибов

идентична. Мицелий редко септированный, микроконидии размером 2-4 мкм, иногда 5-6 мкм формируются на конидиеносцах одиночно или короткими цепочками. Возможно прикрепление алейрий или их скоплений к мицелию без конидиеносцев. В организме развивается тканевая неделящаяся форма гриба адиаспора. Адиаспоры E. crescens многоядерны, диаметром 700 мкм, a у E. parva одноядерны, диаметром 40 мкм.

Культуральные свойства. Нетребовательны к питательному субстрату, хорошо растут на простых питательных средах. Растут в широком интервале температуры - от 4 до 30 ?С и широком диапозоне рН среды.

Экологическая ниша - почва. E. parva преобладает в засушливых зонах.

Устойчивость в окружающей среде высокая. Способность расти при низких температурах обеспечивает устранение конкурентного действия нормальной микрофлоры почвы.

Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов.

Эпидемиология. Адиаспиромикоз - сапроноз. Источником возбудителя инфекции служит почва. Больной человек неопасен для окружающих, гибель инфицированных животных может приводить к формированию дополнительных очагов размножения грибов в почве. Механизм передачи аэрогенный, путь передачи воздушнопылевой. Восприимчивость населения всеобщая.

Патогенез. В естественных условиях инфицирование осуществляется алейриями, которые из-за малых размеров способны проникать в дыхательную систему вплоть до альвеол. Вдыхаемые алейрии оседают в мелких бронхах и альвеолах, вызывая минимальную тканевую реакцию на инородное тело. Алейрии трансформируются в адиаспоры, которые, увеличиваясь в размерах, вызывают разрастание соединительной ткани. Тяжесть заболевания зависит от массивности обсеменения легких: выраженность фиброза обусловливает степень сердечно-легочной недостаточности. Кроме легких, возбудитель может проникать в поврежденные ткани при загрязнении ран почвой.

Иммунитет клеточный. Напряженность и длительность его не изучены.

Клиническая картина. При формировании единичных адиаспор (солитарный тип) инфекция протекает бессимптомно; массивное

попадание алейрий приводит к диссеминированным поражениям. Заболевание в таких случаях может протекать по типу бронхопневмонии неясной этиологии, туберкулеза, аллергического альвеоли- та, гемосидероза, ретикулеза, саркоидоза с явлениями легочной недостаточности и субфебрилитета. Патогномоничная симптоматика отсутствует.

Лабораторная диагностика. Проводят гистологическое и культуральное исследование биоптатов ткани.

Лечение. Применяют амфотерицин В.

Профилактика не разработана.

Гистоплазмоз

Гистоплазмоз - природно-очаговый глубокий микоз, характеризующийся преимущественным поражением дыхательных путей. Различают американский (Н. capsulatum) и африканский (Н. duboisii) гистоплазмоз, который регистрируется только на африканском континенте. Для последнего характерны поражения кожи, подкожной клетчатки и костей у сельских жителей, а также у лиц, контактирующих с почвой и пылью. Кроме человека, в природных условиях этим микозом болеют обезьяны бабуины.

Возбудители гистоплазмоза Histoplasma capsulatum и Н. duboisii.

Морфология. Диморфные грибы. Мицелиальная фаза представлена септированным мицелием толщиной 1-5 мкм, микроконидиями сферической или грушевидной формы диаметром 1-6 мкм, бугристыми макроконидиями диаметром 10-25 мкм. При 35-37 ?С растут в виде дрожжевых клеток, размеры которых составляют у Н. capsulatum 1,5-2x3-3,5 мкм, а у Н. duboisii - 15-20 мкм.

Культуральные свойства. Колонии дрожжеподобные блестящие, мягкой консистенции. Оптимальная температура роста 25-30 ?С, рН 5,5-6,5, но возможен рост в широких интервалах рН - 5,0-10,0.

Биохимическая активность низкая.

Антигенная структура. Н. capsulatum имеет общие антигены с Blastomyces dermatitidis. Имеет антиген дрожжевой и мицелиальной (гистоплазмин) фаз. При росте на жидкой среде в течение 3 сут мицелиальная форма продуцирует экзоантигены h, m, которые можно определять с помощью иммунодиффузии в геле.

Факторы патогенности - микроконидии, гидролазы, полисахариды клеточной стенки.

Экологическая ниша. Естественной средой обитания является почва. Гриб хорошо вегетирует в почве, загрязненной пометом

птиц и летучих мышей, где он растет в виде мицелия. Экология H. duboisii изучена недостаточно, сообщения о выделении этого вида из почвы носят единичный характер.

Устойчивость в окружающей среде. Микроконидии обладают высокой устойчивостью во внешней среде, сохраняя жизнеспособность в сухой почве около 4 лет, в воде при 4 ?С - около 600 дней.

Чувствительность к антибиотикам. Чувствительны к амфотерицину В и кетоконазолу.

Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов.

Эпидемиология. Гистоплазмоз - сапроноз. Источником возбудителя инфекции для человека и животных служит почва эндемичных зон. Эндемичные зоны выявлены в Северной, Центральной, Южной Америке, странах Карибского бассейна, Южной Африке, Индии, Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии. Больные люди и животные незаразны для окружающих. Механизм передачи аэрогенный, путь передачи воздушно-пылевой. Восприимчивость населения всеобщая. При эпидемических вспышках обнаруживается контакт заболевших с землей.

Эпидемиология африканского гистоплазмоза изучена недостаточно.

Патогенез. Заражение происходит микроконидиями, которые трансформируются в организме в дрожжевые клетки.

Иммунитет клеточный. Напряженность и длительность его не изучены.

Клиническая картина зависит от иммунного статуса организма: острые формы наблюдаются у детей в силу особенностей их иммунной системы, хронические диссеминированные формы, как правило, развиваются на фоне недостаточности клеточного звена иммунитета. Проявления гистоплазмоза могут варьировать от острой легочной инфекции, завершающейся самопроизвольным выздоровлением, до хронического кавернозного гистоплазмоза и генерализации инфекции.

Лабораторная диагностика. Исследуемым материалом служит гной из язвенных поражений кожи и слизистых оболочек, мокрота, кровь, моча, ликвор, пунктаты костного мозга, селезенки, печени, лимфатических узлов, подкожной клетчатки.

Для лабораторной диагностики используют микроскопический, микологический, биологический, серологический, аллергологиче- ский и гистологический методы. Работа с возбудителем проводится в лабораториях особо опасных инфекций.

Микроскопическое исследование гноя и эксудата позволяет выявлять гистоплазмы в гиперплазированных клетках системы моно- нуклеарных фагоцитов в виде овальных дрожжеподобных клеток размером 10-15 мкм, располагающихся внеклеточно или внутри моноцитов и макрофагов. Мазки окрашивают по Романовскому- Гимзе.

Для выделения чистой культуры исследуемый материал засевают на среду Сабуро, сывороточный или кровяной агар, а также заражают куриные эмбрионы. Для стимуляции роста в среды добавляют тиамин, для подавления роста бактерий - пенициллин и стрептомицин. Часть посевов культивируют при 22-30 ?С, а другую при 37 ?С в течение 3 нед. Выделенную культуру идентифицируют по морфологическим признакам и результатам биопробы на мышах. Выявление двухфазного гриба с характерной морфологией мицелиальной фазы (тонкий септированный мицелий, микроконидии и бугристые макроконидии) и дрожжевых колоний, состоящих из мелких клеток, позволяет идентифицировать Н. capsulatum. Выделение лишь мицелиальной формы гриба требует доказатель- ства его диморфизма. Трансформация достигается либо выращиванием мицелиальных элементов при 30-35 ?С, либо внутрибрюшинным заражением мышей, которые на 2-6-й нед погибают, и во внутренних органах выявляются мелкие дрожжи.

Чистую культуру выделяют внутрибрюшинным заражением белых мышей или золотистых хомячков. Через месяц животных забивают, измельченную печень и селезенку засевают в среду Сабуро с глюкозой и выращивают возбудитель в течение 4 нед при 25, 30 и 37 ?С.

Выделение культуры при первичном гистоплазмозе затруднено из-за минимальных изменений в легких, поэтому в таких случаях следует ориентироваться на результаты серологических реакций, из которых наиболее эффективны РП и РСК с гистоплазмином. РП, иммунодиффузия и латекс-агглютинация положительны на 2-5-й нед после заражения. Позднее выявляется положительная РСК, титры которой повышаются при генерализации инфекции.

Положительная внутрикожная проба с гистоплазмином (1:100) появляется на ранней стадии заболевания и сохраняется в течение

многих лет. Диагностическое значение имеет лишь переход ранее отрицательной реакции в положительную. Гистоплазминовая вну- трикожная проба может стимулировать антителогенез, поэтому ее ставят после серологических исследований.

Для гистологического исследования препараты-срезы окрашивают реактивом Шиффа, но наиболее четкие результаты дает метод Гомори-Грокотта: дрожжевые клетки окрашиваются в черный или коричневый цвет. Возбудитель можно обнаружить в цитоплазме лимфоцитов, гистиоцитов в виде небольших округлых одиночных или почкующихся клеток.

Лечение. Препарат выбора - кетоконазол. При неясных и бы- стропрогрессирующих формах применяют амфотерицин В.

Профилактика. Специфические средства защиты не разработаны. Посещение эндемичных зон крайне опасно для лиц с иммунодефицитом, а также для больных лимфомой или болезнью Ходжкина.

Бластомикоз

Бластомикоз (синонимы: северо-американский бластомикоз, болезнь Джилкрайста) - хронический микоз, первично повреждающий легкие, склонный к гематогенной диссеминации у некоторых больных, приводящей к поражению кожи и подкожной клетчатки, костей и внутренних органов.

Морфология. Blastomyces dermatitidis - двухфазный гриб. Мицелиальная фаза образуется при 22-30 ?С, мицелий ветвящийся, септированный, поперечный, размер около 3 мкм. Микроконидии округлые, овальные или грушевидные размером 2x10 мкм, прикре- пляющиеся к боковым конидиеносцам. В большом количестве выявляются бугристые хламидоспоры, напоминающие макроконидии Н. capsulatum и Н. duboisii. При 37 ?С и в пораженном организме гриб представлен дрожжевой фазой. Дрожжевые клетки крупные (10-20 мкм), многоядерные, несут единичные почки, прикрепля- ющиеся к материнской клетке широким основанием.

Культуральные свойства. Неприхотлив к питательному субстрату. При 25 ?С растет с образованием гиалиновых (непигментированных) гиф с перегородками и округлыми или грушевидными конидиями, а при 37 ?С образует крупные толстостенные дрожжевые клетки с почками, которые соединены с материнской клеткой широким основанием.

Биохимическая активность низкая.

Антигенная структура. Обладает общими антигенами с Н. capsulatum. При росте на жидкой среде в течение 3 сут мицелиальная форма продуцирует экзоантиген A, который можно определять с помощью иммунодиффузии в геле и ИФА. Для дрожжевой фазы описаны антигены А и В.

Факторы патогенности - микроконидии.

Экологическая ниша - почва эндемичных зон, охватывающих США (южные и южно-центральные штаты), Канаду (область Великих озер), Южную Америку и Африку.

Устойчивость в окружающей среде. В почве малоустойчив.

Чувствительность к антибиотикам. Чувствительны к амфотерицину В и кетоконазолу.

Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов.

Эпидемиология. Источником возбудителя инфекции является почва эндемичных зон. Заболевания охотничьих собак подтверждают представление о наличии одних и тех же источников возбудителя для человека и животных. Механизм передачи аэрогенный, путь передачи воздушно-пылевой. Массивное попадание дрожжевых клеток ведет к внедрению возбудителя через слизистые обо- лочки. Восприимчивость населения всеобщая, больные незаразны для окружающих. Низкая заболеваемость объясняется малыми размерами участков вегетации гриба, что сводит к минимуму риск инфицирования.

Патогенез. Микроконидии попадают в легкие, где развиваются первичные очаги воспаления. Микроконидии трансформируются в дрожжевые клетки крупных размеров. На ранних стадиях заболевания очаги воспаления инфильтрированы гранулоцитами, которые затем замещаются эпителиоидными и гигантскими клетками. При формировании гранулемы выявляются участки нагноения и некроза, соседствующие с неповрежденными тканями. Выраженные процессы альтерации предопределяют массивность выделения гриба с патологическим материалом. Имеют место случаи первичного бластомикоза кожи, развившегося после травмы. Развитию микоза способствуют сахарный диабет, туберкулез, гемобластозы, иммуносупрессивные состояния; у таких лиц бластомикоз проявляет склонность к диссеминации. Диссеминированная (системная)

форма заболевания может развиться спустя несколько лет после первичного легочного поражения. В патологический процесс могут вовлекаться любые органы, но чаще поражаются кожа, кости, органы мужской мочеполовой системы, надпочечники.

Иммунитет клеточный. Напряженность и длительность его не изучены.

Клиническая картина. Инкубационный период колеблется от нескольких недель до 4 мес. Заболевание может начинаться по типу респираторной инфекции с минимальной симптоматикой или же остро и сопровождаться внезапным повышением температуры, кашлем с выделением гнойной мокроты, миалгиями и артралгиями. Пневмония нередко заканчивается в течение 6-8 нед без лечения. В последующем у ряда таких больных развивается диссеминированный микоз. Распространенная пневмония нередко приводит к гибели больного, несмотря на своевременное лечение.

При кожной форме заболевания первичные очаги представлены узелками, из которых формируются язвы. Участки изъязвления с гнойным отделяемым чередуются с зонами рубцевания. Язвенные поражения могут охватывать слизистую оболочку ротовой полости, распространяясь на глотку и гортань.

Лабораторная диагностика. Исследуемым материалом служат гной из свищей и абсцессов, ликвор, мокрота, моча, пунктат лимфатических узлов.

Чаще всего применяют микроскопическое исследование патологического материала. В нативном препарате, осветленном ще- лочью, обнаруживают круглые или овальные крупные дрожжевые клетки с двухконтурной клеточной стенкой, которые образуют единичную почку с широким основанием.

Для выделения чистой культуры исследуемый материал сеют на среду Сабуро, сахарный агар, пивное сусло. Посевы инкубируют при 37 ?С для получения дрожжевых клеток и при 25-30 ?С для получения мицелиальной фазы. Трансформация дрожжевых клеток в мицелий достигается снижением температуры выращивания до 25-30 ?С. Характерные морфологические элементы мицелиальной фазы наблюдают на 2-3 нед инкубации. В мазках из культуры гриба обнаруживают капсулу, широкий септированный мицелий с толстыми стенками. Конидии круглые, овальные или грушевидные. В старых культурах образуются хламидоспоры.

Биопробу ставят на белых мышах с последующим посевом пораженной ткани на питательные среды.

Для серологической диагностики применяют РСК, ИФА, РИА. Комплементсвязывающие антитела в достаточных титрах выявляются на поздних стадиях заболевания.

Внутрикожные аллергические пробы ставят с аллергеном бластомицином.

Лечение. Препарат выбора - кетоконазол. При неясных и бы- стропрогрессирующих формах применяют амфотерицин В. Профилактика не разработана.

Паракокцидиоидоз

Паракокцидиоидоз (синонимы: южно-американский бластомикоз, синдром Лутца-Сплендоре-Алмейда) - хронический микоз, характеризующийся поражением легких, кожи, слизистых оболочек ротовой полости и носа, прогрессирующим течением с развитием диссеминированной формы заболевания. Возбудитель - Paracoccidioides brasiliensis.

Морфология. Диморфный гриб, формирующий при 37 ?С дрожжевую фазу, а при 20-30 ?С - мицелиальную. Дрожжевые клетки крупных размеров (10-60 мкм) с множественными почками диаметром 2-10 мкм. Мицелий гриба тонкий септированный, образует хламидоспоры. Микроконидии размером 2-3 мкм.

Культуральные свойства. Гриб неприхотлив к питательному субстрату, активно размножается в стерильной почве, частичках овощей, воде. На естественных субстратах (дрожжевом экстракте, почвенной вытяжке) наблюдается интенсивная споруляция. При 25 ?С растет с образованием гиалиновых (непигментированных) гиф, а при 37 ?С образует крупные сферические дрожжевые клетки с множеством почкующихся клеток, что придает данной структуре характерный вид «морского штурвала».

Биохимическая активность. При выращивании дрожжевых клеток в питательной среде накапливается фунгицидный метаболит, близкий по химической структуре фенолу и бензойной кислоте, вызывающий денатурацию белка.

Антигенная структура. При росте на жидкой среде в течение 3 сут мицелиальная форма продуцирует экзоантигены 1, 2, 3, которые можно определить с помощью иммунодиффузии в геле.

Экологическая ниша - почва эндемичных зон в Южной Америке, особенно в Бразилии, а также в Мексике и Коста-Рике.

Устойчивость в окружающей среде. Дрожжевая фаза малоустойчива во внешней среде. Мицелий устойчив к изменениям рН, температурным колебаниям, высушиванию. Очень чувствителен к антагонистическому действию нормальной микрофлоры окружающей среды.

Чувствительность к антибиотикам. Чувствительны к кетоконазолу, интраконазолу, амфотерицину В, триметоприму/сульфаметок- сазолу.

Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов.

Эпидемиология. Источник возбудителя инфекции - почва эндемичных зон. Механизм передачи аэрогенный, путь передачи воздушно-пылевой. Восприимчивость населения неизвестна, среди заболевших преобладают сельские жители. Больные безопасны для окружающих.

Патогенез. Заражение происходит микроконидиями. Очаги поражения расположены на коже, слизистой оболочке ротовой полости, носа, в легких. Кожные поражения носят язвенный характер, в пределах которых чередуются участки нагноения и рубцевания. При диссеминации поражаются кости, надпочечники, печень, мозг, кожа и слизистые оболочки. У всех больных в воспалительный процесс вовлекается селезенка.

Иммунитет клеточный. Напряженность и длительность его не изучены.

Клиническая картина. Болеют только люди. На слизистой оболочке ротовой полости или носа образуются безболезненные язвы. Обычно очаги множественные, реже встречаются единичные пустулезные поражения или подкожные абсцессы. Язвенные поражения кожи и слизистых оболочек сопровождаются увеличением регионарных лимфатических узлов. Легочные поражения сопровождаются кашлем, болями в грудной клетке, образованием инфильтратов.

Лабораторная диагностика. Исследуемым материалом служат гной, ликвор, мокрота, моча, пунктат лимфатических узлов.

При микроскопическом исследовании изучают нативные или окрашенные по Граму, Романовскому-Гимзе и другими методами мазки из исследуемого материала. Клетки гриба крупные, имеют круглую или эллипсоидную форму и толстые стенки. Материнская

клетка окружена мелкими дочерними почками, имеет вид короны. Аналогичные клетки выявляются и в тканевых срезах. Морфоло- гия дрожжевой фазы очень характерна, поэтому при выявлении таких клеток гриба диагноз не вызывает сомнений.

Для выделения чистой культуры материал засевают на питательные среды с углеводами, кровяной и сывороточный агар, которые инкубируют при 25-30 и 37 ?С для получения соответственно ми- целиальных и дрожжевых колоний. Возбудитель растет медленно, образуя через 3 нед колонии, напоминающие дрожжевые.

Биопробу ставят на мышах или морских свинках, заражая их внутрибрюшинно исследуемым материалом и выделяя чистую культуру из их внутренних органов.

При серологическом исследовании определяют антитела в сыворотке больных в РП, ИФА или РСК, особенно на поздних сроках болезни. Диагностическое значение имеют РП и РСК в титре 1:16 и более с паракоккцидиоидином.

Аллергическая проба ставится с аллергеном из тканевой формы гриба.

Лечение. Препарат выбора - кетоконазол; применяют также амфотерицин В, а для длительного подавления - триметоприм/ сульфаметоксазол.

Профилактика не разработана.

Криптококкоз

Криптококкоз (синонимы: торулез, европейский бластомикоз, болезнь Буссе-Бушке) - подострый или хронический диссеми- нированный микоз, наблюдаемый у лиц с выраженным иммунодефицитом.

Возбудитель - условно-патогенный дрожжеподобный гриб Cryptococcus neoformans (совершенная форма - Filobasidiella neoformans). Среди грибов рода Cryptococcus только два вида патогенны для человека и вызывают криптококкоз - С. neoformans (основной возбудитель) и С. laurentii (спорадические заболевания).

Морфология. Гриб имеет форму круглых, реже овальных дрожжевых клеток размером 6-13 мкм, иногда до 20 мкм, которые окружены капсулой, размер которой может достигать 5-7 мкм, а иногда превышает поперечник вегетативной клетки. Капсула состоит из кислого полисахарида, ее размеры находятся в прямой

зависимости от вирулентности штамма. Инвазивные формы представлены дрожжевыми клетками, окруженными большой капсу- лой, придающей им значительные размеры (до 25 мкм).

Культуральные свойства. Неприхотлив, хорошо растет на обычных средах (Сабуро, сусло-агар, МПА), оптимальной является слабокислая или слабощелочная реакция среды. С. neoformans одинаково хорошо растет как при 25 ?С, так и при 37 ?С, в то время как сапрофитные криптококки не способны размножаться при 37? С. Образует типичные блестящие сочные колонии, опосредованные наличием полисахаридной капсулы. На агаре Сабуро может формировать блестящие кремово-коричневые колонии.

Биохимическая активность низкая.

Антигенная структура. По капсулярным полисахаридным антигенам выделяют 4 серовара: A, B, C и D. Среди возбудителей преобладают серовары А и D, серовары В и С вызывают спорадические поражения в тропиках и субтропиках.

Факторы патогенности - капсула, защищающая возбудитель от действия фагоцитов и гуморальных защитных факторов, неспецифически активирующая субпопуляцию Т-супрессоров и индуцирующая расщепление компонентов комплемента и сывороточных опсонинов. Возбудитель не образует токсинов. Как возможный фактор патогенности рассматривается фермент фенолоксидаза, секретируемый грибом.

Экологическая ниша - почва. Криптококки широко распространены в природе, наиболее часто их выделяют от людей, животных, из помета голубей, из почвы, с различных фруктов, ягод, овощей, листьев.

Устойчивость в окружающей среде - достаточно высокая; чувствительны к температурному воздействию.

Чувствительность к антибиотикам. Чувствительны к амфотерицину В и флуконазолу.

Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам. Чувствительны к действию обычно применяемых антисептиков и дезинфектантов.

Эпидемиология. Источник инфекции - почва. Гриб выделен из почвы, гнезд и помета голубей, фруктовых соков, молока, масла. Механизм передачи аэрогенный, путь передачи воздушно-пылевой. Из почвы, где гриб при недостатке влаги имеет малые размеры (2-3 мкм), с пылью он попадает в легкие. Первичные очаги пора-

жения локализованы в легких, хотя нельзя исключить возможность внедрения гриба в кожу и слизистые оболочки. Восприимчивость населения низкая и зависит от состояния клеточного иммуните- та. Заболевания носят спорадический характер, среди заболевших большинство составляют мужчины. Описаны групповые заболевания, связанные с вдыханием инфицированной пыли при работе в старых строениях, загрязненных пометом голубей. Больной незаразен для окружающих. Основные состояния, предрасполагающие к развитию заболевания, - СПИД, лейкозы, болезнь Ходжкина, нарушения обменных процессов, состояния после трансплантации органов и длительного приема иммунодепрессантов.

Патогенез. Криптококки формируют первичный очаг воспаления в легких с вовлечением регионарных лимфатических узлов. В большинстве случаев процесс заканчивается спонтанным выздоровлением. Возможна диссеминация гриба из первичного очага в легких. Воспалительный ответ варьирует в зависимости от иммунного статуса пациента. Группу риска по диссеминированию образуют лица с нарушением функций Т-лимфоцитов. В элиминации возбудителя основную роль играют цитотоксические реакции.

Иммунитет клеточный, антитела и комплемент не обеспечивают резистентность организма против возбудителя. Наличие у больных антител при отрицательной ГЗТ к антигенам гриба является плохим прогностическим признаком. Как правило, у больного имеется клеточный иммунодефицит.

Клиническая картина. Основными клиническими проявлениями заболевания являются менингеальные поражения (до 80% криптококковых менингитов у больных СПИДом).

Первичный криптококкоз часто протекает бессимптомно либо его проявления незначительны и не требуют медицинской помо- щи. Случаи выявления первичных форм чрезвычайно редки. Значительно реже наблюдают первичные поражения кожи. Основной клинически диагностируемой формой заболевания является криптококковый менингит. Для поражений характерны медленное развитие и отсутствие специфических признаков в начальной стадии. Типичны перемежающиеся головные боли, интенсивность которых возрастает, головокружение, нарушения зрения, повышенная возбудимость. В динамике заболевания через недели или месяцы после начала наблюдаются нарушения сознания. Клиническая картина включает типичные признаки менингита - высокую тем-

пературу тела и ригидность затылочных мышц. Возможны эпилептоидные припадки, отек диска зрительного нерва и симптоматика поражения черепных нервов. Более чем у 50% больных наблюдаются остаточные неврологические расстройства.

Лабораторная диагностика. Материалом для исследования служат мокрота, гной, соскобы язв, цереброспинальная жидкость, моча, кости, биоптаты тканей.

В нативных препаратах возбудитель, окруженный слизистой желтоватой капсулой, имеет вид округлых или яйцевидных клеток размером 2x5-10x20 мкм. Грибы легко обнаружить во влажных мазках ликвора, окрашенных тушью. Капсулу выявляют в тушевых или окрашенных по Бури-Гинсу препаратах. Гистологические препараты для выявления С. neoformans окрашивают муцикармином.

Для выделения чистой культуры исследуемый материал засевают на сахарный агар, среду Сабуро, пивное сусло с добавлением антибиотиков. Посевы инкубируют при 37 ?С, колонии формируются через 2-3 нед. На плотных средах образуются колонии от беловато-желтоватого до темно-коричневого цвета, сметанообразной консистенции, на морковно-картофельном агаре колонии гриба имеют темно-коричневую или бурую окраску. Идентификация С. neoformans проводится с учетом образования уреазы на среде Христеансена и неспособности усваивать лактозу и неорганиче- ский азот, вирулентности, роста при 37 ?С.

Биопробу ставят на мышах, которых внутрибрюшинно или интракраниально заражают кровью, осадком мочи или эксудатом от больного. Через 2-4 нед животных забивают, вскрывают и засевают на среды с антибиотиками гомогенат печени, селезенки и головного мозга. Выделенные культуры гриба идентифицируют по культуральным, морфологическим и ферментативным свойствам.

В сыворотке больных агглютинины, преципитины, комплементсвязывающие антитела обнаруживаются в невысоких титрах и непостоянно. Титры антител в РСК редко составляют 1:16 и как исключение 1:40. Появление антител и увеличение их титра служат благоприятным прогностическим признаком. Абсолютное диагностическое значение имеет выявление в реакции латексагглютинации циркулирующего антигена, при этом титры реакции порой составляют 1:1280 и более.

Лечение. Применяют амфотерицин В и флуконазол.

Профилактика. Специфическая профилактика не разработана.

18.5. Возбудители оппортунистических микозов

Возбудителями оппортунистических микозов являются условнопатогенные грибы родов Aspergillus, Mucor, Penicillium, Fusarium, Candida и др. Они вызывают заболевания у лиц с трансплантатами, на фоне сниженного иммунитета, нерациональной длительной антибиотикотерапии, гормонотерапии, использования инвазивных методов исследования. Находятся в почве, воде, воздухе, на гниющих растениях; некоторые входят в состав факультативной микрофлоры человека (например, грибы рода Candida).

18.5.1. Возбудители кандидоза (род Candida)

Грибы рода Candida вызывают поверхностный, инвазивный и другие формы кандидоза (кандидомикоза). Насчитывается около 200 видов грибов рода Candida. Таксономические взаимоотношения внутри рода недостаточно изучены. Часть представителей рода являются дейтеромицетами; половое размножение которых не установлено. Выявлены также телеоморфные роды, включающие представителей с половым способом размножения: Clavispora, Debaryomyces, Issatchenkia, Kluyveromyces и Pichia.

Клинически значимыми видами являются Candida albicans, С. tropicalis, С. catenulata, С. cifferrii, С. guilliermondii, С. haemulonii, С. kefyr (ранее С. pseudotropicalis), С. krusei, С. lipolytica, С. lusitaniae, С. norvegensis, С. parapsilosis, С. pulherrima, С. rugosa, С. utilis, С. viswanathii, С. zeylanoides и C. glabrata. Ведущее значение в развитии кандидоза имеет C. albicans, затем следуют C. glabrata, С. tropicali и С. parapsilosis.

Морфология и физиология. Грибы рода Candida состоят из овальных почкующихся дрожжевых клеток (4-8 мкм), псевдогиф и септированных гиф. Для C. albicans характерно образование ростовой трубки из бластоспоры (почки) при помещении их в сыворотку. Кроме этого C. albicans образует хламидоспоры - толстостенные двухконтурные крупные овальные споры. На простых питательных средах при 25-27 ?С они образуют дрожжевые и псевдогифальные клетки. Колонии выпуклые, блестящие, сметанообразные, непрозрачные с различными оттенками. В тканях кандиды растут в виде дрожжей и псевдогиф.

Эпидемиология. Кандиды являются частью нормальной микрофлоры млекопитающих и человека. Они обитают на растениях,

плодах, являясь частью нормальной микрофлоры, они могут вторгаться в ткань (эндогенная инфекция) и вызывать кандидоз у паци- ентов с ослабленной иммунной защитой. Реже возбудитель передается детям при рождении, при кормлении грудью. При передаче половым путем возможно развитие урогенитального кандидоза.

Патогенез и клиническая картина. Развитию кандидоза способствуют неправильное назначение антибиотиков, обменные и гормональные нарушения, иммунодефициты, повышенная влажность кожи, повреждения кожи и слизистых оболочек. Чаще кан- дидоз вызывается C. albicans, которая продуцирует протеазы и интегриноподобные молекулы для адгезии к экстрацеллюлярным матриксным белкам и другие факторы вирулентности. Кандиды могут вызывать висцеральный кандидоз различных органов, системный (диссеминированный или кандидасептицемия) канди- доз, поверхностный кандидоз слизистых оболочек, кожи и ногтей, хронический (гранулематозный) кандидоз, аллергию на антигены кандид. Висцеральный кандидоз сопровождается воспалительным поражением определенных органов и тканей (кандидоз пищевода, кандидный гастрит, кандидоз органов дыхания, кандидоз мочевыделительной системы). Важным признаком диссеминированнного кандидоза является грибковый эндофтальмит (эксудативное изменение желто-белого цвета сосудистой оболочки глаза).

При кандидозе рта на слизистых оболочках развивается острая псевдомембранозная форма болезни (так называемая молочница) с появлением белого творожистого налета, возможно развитие атрофии или гипертрофии, гиперкератоза сосочков языка. При кандидозе влагалища (вульвовагинит) появляются белые творожистые выделения, отек и эритема слизистых оболочек. Поражение кожи чаще развивается у новорожденных; на туловище и ягодицах наблюдаются мелкие узелки, папулы и пустулы. Возможны кандидная аллергия ЖКТ, аллергическое поражение органов зрения с развитием зуда век, блефароконъюнктивита.

Иммунитет. Преобладает клеточный иммунитет. В защите организма от кандид участвуют фагоциты-мононуклеары, нейтрофилы и эозинофилы, захватывающие элементы грибов. Развивается ГЗТ, формируются гранулемы с эпителиоидными и гигантскими клетками.

Микробиологическая диагностика. В мазках из клинического материала выявляют псевдомицелий (клетки соединены перетяж-

ками), мицелий с перегородками и почкующиеся бластоспоры. Посевы от больного проводят на агар Сабуро, сусло-агар и др. Ко- лонии C. albicans беловато-кремовые, выпуклые, круглые. Грибы дифференцируют по морфологическим, биохимическим и физиологическим свойствам. Виды кандид отличаются при росте на глюкозокартофельном агаре по типу филаментации: расположению гломерул - скоплений мелких округлых дрожжеподобных клеток вокруг псевдомицелия. Для бластоспор C. albicans характерно об- разование ростковых трубок при культивировании на жидких средах с сывороткой или плазмой (2-3 ч при 37 ?С). Кроме этого у C. albicans выявляют хламидоспоры: участок посева на рисовом агаре покрывают стерильным покровным стеклом и после инкубации (при 25 ?С в течение 2-5 дней) микроскопируют. Сахаромицеты, в отличие от Candida spp., являются настоящими дрожжами и образуют аскоспоры, расположенные внутри клеток, окрашиваемые модифицированным методом по Цилю-Нильсену; сахаромицеты обычно не образуют псевдомицелия. Наличие кандидемии устанавливают при положительной гемокультуре с выделением из крови Candida spp. Кандидозная уроинфекция устанавливается при обнаружении более 105 колоний Candida spp. в 1 мл мочи. Можно также проводить серологическую диагностику (реакция агглютинации, РСК, РП, ИФА) и постановку кожно-аллергической пробы с кандидааллергеном.

Лечение. Применяют нистатин, леворин (для лечения местных поверхностных микозов, например орофарингеального), клотримазол, кетоконазол, каспофунгин, итраконазол, флуконазол (не действует на С. krusei, многие штаммы C. glabrata).

Профилактика. Необходимо соблюдать правила асептики, стерильности инвазивных процедур (катетеризация вен, мочевого пузыря, бронхоскопия и др.). Больным с выраженной нейтропенией назначают противокандидозные препараты для предупреждения развития системного кандидоза.

18.5.2. Возбудители зигомикоза

Зигомикозы (фикомикозы) вызываются зигомицетами, относящимися к низшим грибам с несептированными гифами (грибы родов Mucor, Rhizopus, Absidia, Rhizomucor, Basidiobolus, Conidiobolus, Cunninghamella, Saksenaea и др.).

Морфология и физиология. Зигомицеты состоят из гиф без перегородок. Размножение бесполое с образованием спорангиоспор и половое с образованием зигоспор. От спороносящих гиф - спорангиеносцев отходят округлые спорангии, содержащие спорангиоспоры. Зигоспоры формируются при половом процессе в результате слияния двух клеток, не дифференцированных на гаметы. Воздушный мицелий некоторых зигомицетов (Rhizopus) имеет дугообразно изогнутые гифы - «усы», или столоны. Мицелий прикрепляется к субстрату специальными ответвлениями - ризоидами.

Элементы грибов различны: Mucor mucedo образует крупные (до 200 мкм) желто-бурые спорангии с овальными спорами; Rhizopus nigricans образует темно-бурый мицелий с чернеющими спорангиями (диаметр до 150 мкм), содержащими шероховатые споры; Absidia corymbifera формирует спорангии диаметром 40-60 мкм, содержащие бесцветные эллипсоидные, гладкие, реже шероховатые споры. Зигомицеты - аэробы. Они растут на простых питательных средах, среде Сабуро; оптимум роста при 22-37 ?С.

Эпидемиология. Зигомицеты широко распространены в почве, воздухе, пище, на гниющих растениях, плодах. Споры грибов проникают в организм аэрогенным механизмом при вдыхании или при контакте с травмированными тканями ЖКТ (алиментарным путем) и кожи (контактным путем).

Патогенез и клиническая картина. Грибы вызывают микозы у лиц с ослабленным иммунитетом. Они вырабатывают липазы и протеазы, способствующие распространению в тканях грибов и их токсинов. У иммунодефицитных лиц грибы проникают в кровеносные сосуды, вызывая тромбоз. Известна молниеносная форма инфекции - риноцеребральный зигомикоз. Происходят ишемический некроз тканей и образование полиморфно-ядерного инфильтрата. Различают инвазивный легочный зигомикоз, а также желудочно-кишечную и кожную формы болезни. Поражаются так- же мозг, глаза и другие органы и ткани. У больных развивается клеточный иммунитет, сопровождаемый ГЗТ.

Микробиологическая диагностика. При микроскопии мазков из патологического материала выявляют широкие неравномерной толщины несептированные гифы (септы встречаются редко). На питательных средах образуются серые, черно-серые, коричневые колонии. Антитела выявляют в ИФА, РП.

Лечение. Применяют амфотерицин В, новые триазоламы (поза- коназол). Проводится хирургическая обработка очагов мукороза.

Профилактика. Внутрибольничное инфицирование предупреждается контролем стерильности медицинского оборудования и чистоты воздуха. Проводят санитарно-гигиенические мероприятия.

18.5.3. Возбудители аспергиллеза (род Aspergillus)

Аспергиллез вызывается плесневыми грибами рода Aspergillus.

Морфология и физиология. Аспергиллы представлены септированным ветвящимся мицелием. Размножаются в основном бесполым путем, образуя конидии черного, зеленого, желтого или белого цвета. Конидии отходят от одного или двух рядов клеток - стеригм (метул, фиалид), находящихся на вздутии споронесущей гифы (конидиеносца). Являясь строгими аэробами, они растут на средах Сабуро, Чапека и сусле-агаре при 24-37 ?С. Через 2-4 дня на плотных средах вырастают белые пушистые колонии с последующей дополнительной окраской.

Эпидемиология. Аспергиллы находятся в почве, воде, воздухе и на гниющих растениях. Из 200 изученных видов аспергилл около 20 видов (A. fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus, А. nidulans и др.) вызывают заболевания у человека с ослабленным иммунитетом. Аспергиллы передаются при ингаляции конидий, реже - контактным путем. Они могут попадать в легкие при работе с заплесневелыми бумагами, пылью (болезнь старьевщиков, мусорщиков). Инфицированию способствуют инвазивные методы лечения и обследования больных (пункция, бронхоскопия, катетеризация).

Патогенез и клиническая картина. У больных развиваются: инвазивный аспергиллез легких (обычно вызываемый A. fumigatus) с быстрым ростом аспергилл и тромбозом сосудов, аллергический бронхолегочный аспергиллез в виде астмы с эозинофилией и аллергического альвеолита, аспергиллома (аспергиллезная мицетома) - гранулема, обычно легких, в виде шарика из мицелия, окруженного плотной волокнистой стенкой. При иммунодефиците отмечается диссеминированный аспергиллез с поражением кожи, ЦНС, эндокарда, носовой полости, придаточных пазух носа.

Факторами патогенности грибов являются кислая фосфатаза, коллагеназа, протеаза, эластаза. Токсины аспергилл, например аф- латоксины, обусловливают афлатоксикозы - отравления пищевой этиологии, связанные с накоплением в продуктах питания афла-

токсинов A. flavus и А. parasiticus. Афлатоксины вызывают цирроз печени, оказывают канцерогенное действие. В защите против грибов участвуют гранулоциты и макрофаги, переваривающие конидии. Развивается ГЗТ.

Микробиологическая диагностика. Материалом для исследований служат кожа, ногти, роговица, отделяемое пазух носа, наружного слухового прохода, мокрота, гной, кал, биоптаты тканей. В мазках (окрашенных по Граму, гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, в ШИК-реакции) выявляют септированный мицелий, цепочки конидий. Отдельные комочки мокроты переносят в каплю спирта с глицерином или в каплю 10% КОН и после надавливания покровным стеклом микроскопируют. Возможно культивирование возбудителя на питательных средах. Можно ставить кожно-аллергическую пробу, серологические реакции (РСК, РП,

ИФА, РИА) и ПЦР.

Лечение проводят 5-флюцитозином, амфотерицином В (A. terreus устойчив), каспофунгином, итраконазолом и хирургическим удалением пораженных участков.

Профилактика. Проводятся санитарно-гигиенические мероприятия. Внутрибольничное инфицирование предупреждается контролем стерильности медицинского оборудования и чистоты воздуха.

18.5.4. Возбудители пенициллиоза (род Penicillium)

Пенициллиоз вызывается пенициллами - септированными плесневыми грибами рода Penicillium.

Морфология и физиология. Пенициллы образуют мицелий из септированных ветвящихся гиф. На конце плодоносящей гифы (конидиеносца) образуются первичные и вторичные разветвления - метулы I и II порядка (многомутовчатые кисточки). От вершин метул отходят пучки бутылкообразных фиалид, несущих цепочки округлых конидий зеленого, желто-коричневого, розового или фиолетового цвета. Элементы грибов различны: у P. crustaceum кисточки двух-, трех- и многомутовчатые, у P. chrysogenum (ранее P. notatum) кисточки несимметричные, двух- и трехмутовчатые, у P. expansum (синоним: P. glaucum) кисточки одно- и многомутовчатые: P. mycetomagenum кисточки одно-, двух- и трехмутовчатые, а конидии более мелкие, чем у предыдущих, - диаметром до 2,2 мкм.

Эпидемиология. Пенициллы широко распространены в почве, воздухе, в складах для овощей и фруктов, на гниющих растениях. Заражение происходит аэрогенным механизмом при вдыхании пыли, содержащей элементы гриба.

Патогенез и клиническая картина. Пенициллы вызывают пенициллиоз у пациентов с ослабленным иммунитетом. Патогенез и клинические проявления сходны с аспергиллезом. Основной иммунитет клеточный. Развивается ГЗТ. В Юго-Восточной Азии P. marneffei (возможный резервуар - бамбуковые крысы) вызывают заболевание, похожее на гистоплазмоз. Гриб обладает диморфизмом: при 25 ?С формируется мицелий с красным пигментом, а при 37 ?С и в инфицированной ткани - дрожжи.

Микробиологическая диагностика. В препаратах (кожа, ногти, роговица, отделяемое пазух носа, наружного слухового прохода, мокрота, гной, кал, биоптаты тканей), окрашенных гематоксилином и эозином, по Романовскому-Гимзе, по Райту, выявляют длинные ветвящиеся септированные гифы и крупные округлые конидии. P. marneffei имеет вид овальных клеток.

Лечение. Назначают амфотерицин В, итраконазол.

18.5.5. Возбудители фузариозов (род Fusarium)

Фузариоз вызывается септированными плесневыми грибами рода Fusarium.

Морфология и физиология. Грибы рода Fusarium образуют хорошо развитый мицелий белого, розового или красного цвета. Имеются микроконидии, макроконидии, редко хламидоспоры. Макроконидии многоклеточные веретеновидно-серповидные. Микроконидии овальные грушевидные. Растут на среде Чапека в виде пушистых колоний.

Патогенез и клиническая картина. Грибы широко распространены, особенно на растениях. У лиц с иммунодефицитом грибы могут поражать кожу, ногти, роговицу и другие ткани (F. moniliforme, F. dimerum, F. solani, F. oxysporum, F. anthopilum, F. chlamydosporum). Развиваются лихорадка, появляются высыпания. Очаги поражения локализуются в основном на конечностях.

При пониженных температурах на злаках развивается психрофильный гриб F. sporotrichiella, продуцирующий микотоксин. Употребление в пищу таких злаков, перезимовавших под снегом,

вызывает микотоксикоз (алиментарно-токсическую алейкию). Микотоксикозы вызываются также при употреблении изделий из зерна, пораженного F. graminearum: происходит отравление «пьяным хлебом» - поражение ЦНС с нарушением координации движений.

Микробиологическая диагностика. Исследуют ногти, кожу, подкожную клетчатку, роговицу, кровь, кончик постоянного катетера, рвотные массы, кал, биоптаты тканей. Выделяют грибы и определяют их токсины. Применяют РИФ. На питательных средах растут пушистые или ватообразные колонии белого цвета, которые по мере старения приобретают сиренево-синий, розово-красный, желтый или зеленый цвет. Грибы образуют мицелий, микро- и макроконидии. Старые культуры могут образовывать хламидоспоры. Иногда ставят ПЦР.

Лечение. Применяют амфотерицин B, новые триазолы (вориконазол или позаконазол).

18.5.6. Возбудитель пневмоцистоза (Pneumocystis jiroveci)

Пневмоцистоз (синоним: пневмоцистная пневмония) - болезнь, вызванная условно-патогенными грибами-пневмоцистами; характеризуется развитием пневмонии у лиц с ослабленным иммунитетом (недоношенность, врожденный или приобретенный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция). Pneumocystis (carinii) jiroveci относят к условно-патогенным дрожжеподобным грибам. Однако по морфологическим и другим свойствам, чувствительности к анти- микробным препаратам они - типичные простейшие.

Морфология и физиология. Жизненный цикл пневмоцист включает образование трофозоитов, предцист, цист и внутрицистных телец. Трофозоит имеет овальную или амебоидную форму, размером 1,5-5 мкм. Он покрыт пелликулой и капсулой. Трофозоиты с помощью выростов пелликулы прикрепляются к пневмоцитам I порядка (в отличие от эндогенных стадий Cryptosporidium, которые в легких обитают в пневмоцитах II порядка). Округляясь, трофозоиты образуют утолщенную клеточную стенку, превращаясь в предцисту и цисту. Предцисты и цисты находятся в пенистом экссудате альвеол. Циста размером 4-8 мкм имеет толстую трехслойную стенку, которая интенсивно красится на полисахариды. Внутри цисты образуется розетка из 8 дочерних тел (спорозоитов). Эти внутрицистные тела имеют диаметр 1-2 мкм, мелкое ядро и

окружены двухслойной оболочкой. После выхода из цисты они превращаются во внеклеточные трофозоиты.

Эпидемиология и клиническая картина. Источником инфекции являются люди. Путь передачи воздушно-пылевой. Инкубационный период от 1 до 5 нед. Пневмоцистоз - оппортунистическая инфекция с поражением легких, ведущая СПИД-маркерная ин- фекция. Пневмоцистная пневмония протекает с одышкой, лихорадкой и сухим кашлем. Смерть наступает при дыхательной недостаточности. Но обычно это бессимптомная инфекция; свыше 70% здоровых людей имеют антитела к пневмоцистам. Большинство здоровых детей инфицируются грибом в 3-4-летнем возрасте.

Микробиологическая диагностика. Микроскопический метод включает микроскопию мазка из лаважной жидкости, биоптата, легочной ткани, мокроты, окрашенного по Романовскому-Гимзе: цитоплазма паразита голубого цвета, а ядро красно-фиолетового. К специальным методам окраски, выявляющим клеточную стенку пневмоцист, относят окраску толуидиновым синим и серебрением по Гомори-Грокотту.

Для диагностики применяют также РИФ, ИФА и ПЦР. Обнаружение IgM или нарастание уровня антител IgG в парных сыворотках свидетельствует об острой пневмоцистной инфекции.

Лечение. Применяют ко-тримоксазол, пентамидин, каспофунгин и комбинацию примахина с клиндамицином.

Профилактика сводится к предупреждению воздушно-пылевого инфицирования пневмоцистами и повышению иммунного статуса организма, особенно у ВИЧ-инфицированных.

18.6. Возбудители микотоксикозов

Микотоксикозы - пищевые отравления (интоксикации) людей и животных, вызываемые микотоксинами грибов, накопившихся при их росте на пищевых продуктах и пищевом сырье. Микотоксины продуцируются многими фитопатогенными и сапрофитными грибами, широко распространенными в почве и на растениях. Продуцируемые ими микотоксины накапливаются в сельскохо- зяйственных культурах и продуктах питания при неблагоприятных условиях их сбора, хранения и обработки.

Микотоксины могут накапливаться в продуктах животного происхождения (мясомолочные продукты, яйца), которые загрязня-

ются в результате скармливания сельскохозяйственным животным и домашним птицам кормов, содержащих микотоксины. Микотоксины могут присутствовать в кормах без видимого роста плесеневых грибов. Отравление животных возможно при пастьбе по стерне осенью или на полях с травой ранней весной после заморозков. Микотоксины устойчивы к действию факторов окружающей среды, в том числе к замораживанию, высокой температуре, высушиванию, воздействию УФ- и ионизирующего излучения. Наиболее актуальным микотоксикозом является афлатоксикоз.

Афлатоксикозы -

заболевания, возникающие при употреблении продуктов питания, которые

содержат токсины-метаболиты, так называемые афлатоксины, продуцируемые

аспергиллами (A. flavus, A. Parasiticus, A. oryzae). Название «афлатоксины» образовано от Aspergillus flavus toxins. Они были открыты в

Афлатоксины не разрушаются при термической обработке. Они очень токсичны. Например, острое отравление животных, вызван- ное афлатоксином группы В, сопровождается быстрым течением заболевания и высокой летальностью. Острое отравление характеризуется вялостью движений, судорогами, парезами, геморрагиями, отеками, нарушением функции ЖКТ и поражением печени, в которой развиваются некрозы, цирроз, первичный рак.